公务员送外卖算不算违纪,下班后能送外卖吗?

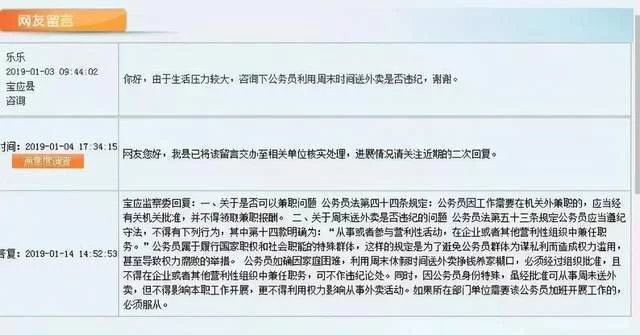

近年来,“公务员下班后送外卖”的话题屡屡引发社会热议,这背后折射出的是部分公职人员面临的经济压力与对职业边界的困惑。一个直截了当的问题是:公务员送外卖,到底算不算违纪?答案并非简单的“是”或“否”,但其背后蕴含的法律规定与纪律要求是清晰且严肃的。从根本上说,这种行为触犯了《中华人民共和国公务员法》中关于廉洁自律的明确红线,属于被禁止的从事或参与营利性活动范畴。

要理解这一结论,我们必须回归到《公务员法》的核心规定上。该法第五十九条明确列举了公务员必须遵守的纪律,其中一项便是“违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这里的“营利性活动”是关键。送外卖,无论是通过平台接单还是自主经营,其本质都是通过付出劳动直接获取经济报酬,具备典型的商业交易特征,毫无疑问属于营利性活动的范畴。立法者设定此禁令的根本目的,并非要剥夺公务员改善生活的权利,而是为了维护公务员队伍的廉洁性与政府的公信力。公务员手握公权力,其首要职责是为人民服务,其身份的特殊性决定了其个人行为必须与公共利益保持高度一致,避免任何可能产生利益冲突或引发公众合理怀疑的商业行为。即便送外卖看似未利用职务之便,但它占用了公务员本应用于学习、休息或履行社会职责的时间与精力,模糊了公共服务者与市场参与者的身份界限,这正是制度所不容许的。

有人可能会提出反驳:“我只是利用业余时间,靠体力劳动赚点辛苦钱,没有动用任何职权,也不存在利益冲突,这应该没问题吧?”这种观点混淆了“利用职权谋利”与“身份禁止”两个层面的概念。公务员的纪律约束,不仅体现在禁止利用职权为个人经营活动站台,更体现在对身份本身的限制。一旦成为公务员,就意味着接受了一套高于普通公民的职业行为准则。这套准则要求公务员全身心投入公共事务,保持形象的纯洁性,避免因个人商业活动而陷入任何形式的经济纠纷或舆论漩涡。试想,一名公务员在送餐过程中与顾客发生争执,或出现交通意外,其“公务员”身份必然会被放大,从而损害整个公职群体的形象。因此,纪律的约束是预防性的,它关注的是行为的潜在风险,而非仅仅是已经发生的实际危害。将个人精力与时间完全投入到公共服务的承诺中,是公务员职业的内在要求,任何形式的商业兼职都是对这一承诺的稀释。

我们还需要审视“兼职”这一概念的法律内涵。在法律语境下,兼职通常指在主业之外,固定或长期地从事另一份有偿工作。送外卖,即使是零星、不定期的,一旦形成规律性的收入模式,就具备了兼职的实质。它与偶尔帮助邻里、参与社区志愿服务等非营利性互助行为有着本质区别。后者是道德范畴的善举,值得鼓励;而前者则是市场行为,受到法律的严格规制。纪律部门在判断此类问题时,通常会考察行为的持续性、组织性和营利性。如果一名公务员仅仅是出于应急,帮家人打理几天未注册的小摊,且不领取报酬,这与注册成为平台骑手、系统性地接单赚钱,在性质上是截然不同的。后者显然已经跨越了纪律的红线。

那么,一旦公务员违规送外卖被发现,会面临怎样的后果?根据《公务员法》及相关处分规定,后果可能相当严重。轻则受到警告、记过等处分,影响当年的评优评先和绩效考核奖金;重则可能面临记大过、降级、撤职甚至开除的处分。这些处分都会被记入个人档案,成为伴随其一生的“污点”,对其未来的职务晋升、工作调动乃至退休待遇都将产生直接而长远的负面影响。在当前全面从严治党、狠抓作风建设的背景下,各地纪检监察机关对公务员违规兼职行为的查处力度不断加大,“零容忍”已成为常态。抱着“偶尔一次,应该不会被发现”的侥幸心理,无异于一场风险极高的赌博,其代价远非送外卖所能获得的微薄收入所能比拟。

归根结底,关于公务员能否送外卖的讨论,实际上是一场关于职业伦理、公共利益与个人选择之间关系的深刻反思。公务员的职业属性决定了它不仅仅是一份“工作”,更是一份沉甸甸的“责任”和“担当”。这份责任要求从业者必须有所为、有所不为。当穿上这身制服,就意味着选择了将公共利益置于个人利益之上,选择了用更高的标准约束自己的言行。面对生活的压力,公务员应当通过组织内部的关怀机制、合法合规的渠道来寻求解决,而不是逾越纪律的底线。每一位公职人员都应当时刻铭记,公众对政府的信任,是由千千万万公务员在日常工作与生活中的一言一行共同铸就的。维护这份信任,需要我们守住内心的那份纯粹与敬畏,在人生的每一个十字路口,都做出符合身份、不负使命的正确抉择。