公职人员能兼职送外卖吗,一天能赚多少?

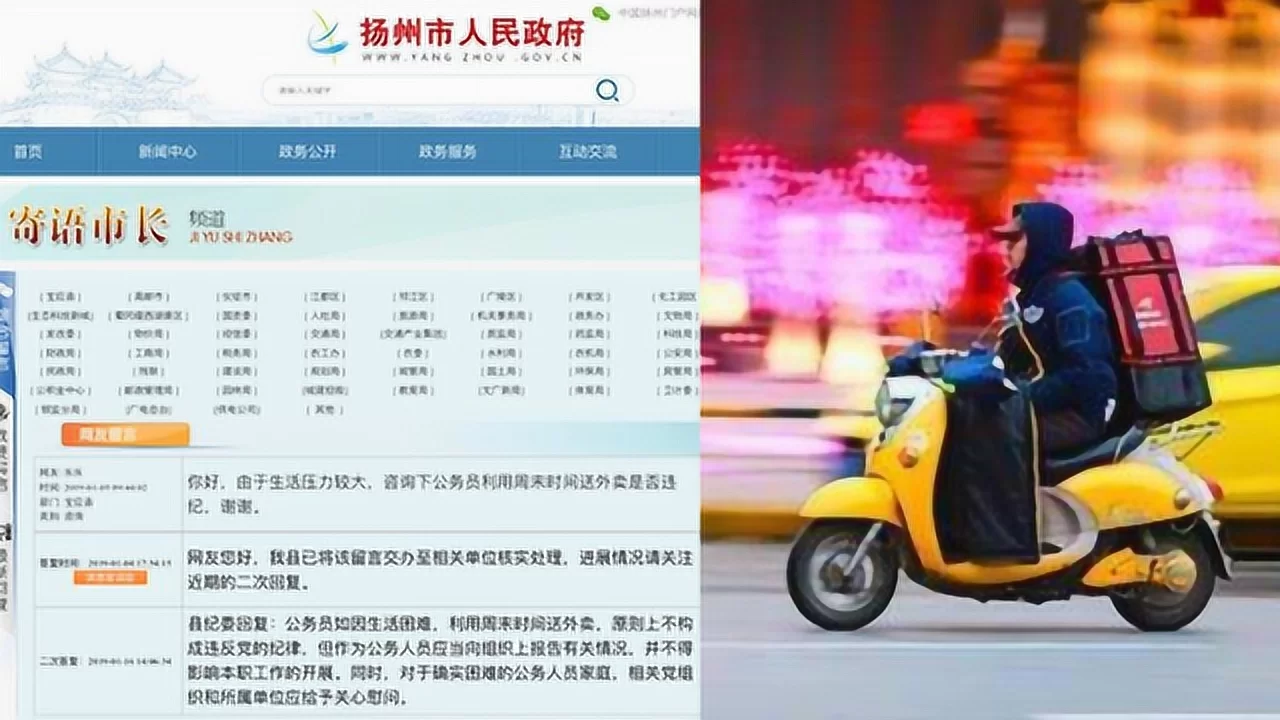

首先,我们必须回归到最根本的制度框架——《中华人民共和国公务员法》。该法第五十九条明确规定,公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这一条款是悬在所有公职人员头顶的“达摩克利斯之剑”。那么,送外卖究竟算不算“营利性活动”?从形式上看,外卖骑手通过向平台提供劳动服务获取报酬,其本质是一种商业行为,平台是营利性组织,骑手是其服务链条中的一环。尽管大多数骑手属于灵活就业人员,而非正式员工,但行为的营利属性是毋庸置疑的。纪检监察部门在实践中,通常将网约车司机、外卖骑手等需要通过商业平台注册、按单获取报酬的兼职行为,界定为从事营利性活动。因此,从法规的初衷和执行惯例来看,公务员兼职送外卖的行为,已经踩在了违规的边缘线上。除了《公务员法》,《中国共产党纪律处分条例》也对党员干部违规从事营利活动有更为详尽的处分规定,其严厉程度涵盖了从警告到开除党籍的多个层级。这些法规的核心目的,在于确保公职人员能够全身心投入公共服务,防止因个人利益冲突而影响职务的廉洁性和公正性,维护政府公信力。

其次,我们来深入探讨“送外卖”这一行为的特殊性及其为何会成为监管的重点。*有人或许会辩解,这只是单纯的体力劳动,没有利用职权之便,何来利益冲突?*这种观点看似有理,实则忽略了公职身份的特殊性和社会公众的期待。公职人员的一言一行,都代表着国家机关的形象。试想,一位身着制服的公务员在工作之余穿梭于大街小巷送外卖,即便是在休息时间,也难免会引起公众的联想与质疑:他是否因本职工作懈怠而需要“搞副业”?他是否会利用工作中获取的地理信息或人脉资源为送外卖提供便利?这种潜在的利益冲突可能性,哪怕再微小,也是制度所不允许的。更重要的是,这种行为会模糊公私界限。公职工作要求高度的专注和投入,而送外卖同样需要耗费大量的时间和精力,尤其是在恶劣天气或高峰时段。长此以往,不仅会严重影响本职工作的效率和质量,更会透支个人健康,导致职业倦怠。这种对核心职责的冲击,是任何组织都无法容忍的。公职人员兼职赚钱的边界,正是在于其是否与本职工作产生冲突,是否损害了职业的纯粹性和公共形象。

接着,我们来算一笔经济账,分析兼职送外卖的实际收益与巨大的机会成本。从表面上看,送外卖的收入似乎很可观。在一二线城市,一个勤奋的骑手利用晚间或周末的4-5个小时,日均收入或许能达到100至200元。一个月下来,确实能增加几千元的收入,对于缓解房贷、车贷、子女教育等压力不无小补。然而,这笔账不能只算“进项”,更要算“出项”和“风险项”。直接的“出项”包括交通工具的损耗(电动车电池、电费或摩托车油费)、手机的额外话费和流量费,以及可能的意外伤害风险(商业保险往往需要自费)。更深层次的,是难以量化的机会成本。为了这每月几千元的额外收入,你投入的是本可以用于学习提升、陪伴家人、锻炼身体的宝贵时间。更重要的是,你赌上的是自己的整个职业生涯。一旦被发现,轻则受到警告、记过等处分,影响年度考核和晋升;重则可能被辞退,终身失去进入体制内的资格。为了几千元而葬送一份稳定、体面且具有长远发展前景的工作,这笔交易的性价比不言而喻。这笔隐形的、巨大的风险成本,足以让任何理性的人望而却步。

那么,面对生活压力,公职人员就真的无路可走了吗?当然不是。国家并非要断绝公职人员的所有生路,而是引导他们在合规的框架内实现个人价值和经济收益。合法的增收途径其实并不少,关键在于能否发挥自身优势而非单纯出卖体力。例如,具备专业知识的公务员可以在经单位批准后,参加院校的讲座、学术评审,获取合法的劳务报酬;文笔出众的可以利用业余时间进行文学创作,投稿获取稿酬;精通法律的可以为亲友提供无偿的法律咨询,这既是助人也是巩固专业。此外,进行稳健的理财投资,如购买基金、国债等,也是被允许的资产增值方式。最根本的增收之道,还是立足本职岗位,通过提升业务能力、创造突出业绩来获得职务晋升和相应的薪酬待遇。将精力聚焦于主业,才是公职人员实现自我价值和改善生活状况最稳妥、最光明的正道。

公职人员的天平,一端承载着个人的生计与汗水,另一端则维系着公共的信任与制度的尊严。送外卖的收入或许能解燃眉之急,但它所置换的,却是职业安全、长远发展和那份无可替代的职业荣誉感。在面对这道选择题时,看清脚下的边界远比追逐眼前的碎银更为重要。守护好公职身份这份无形的资产,才是对个人与未来最负责任的答案。