养蚕副业收入需要交税吗,怎么合法增加收入?

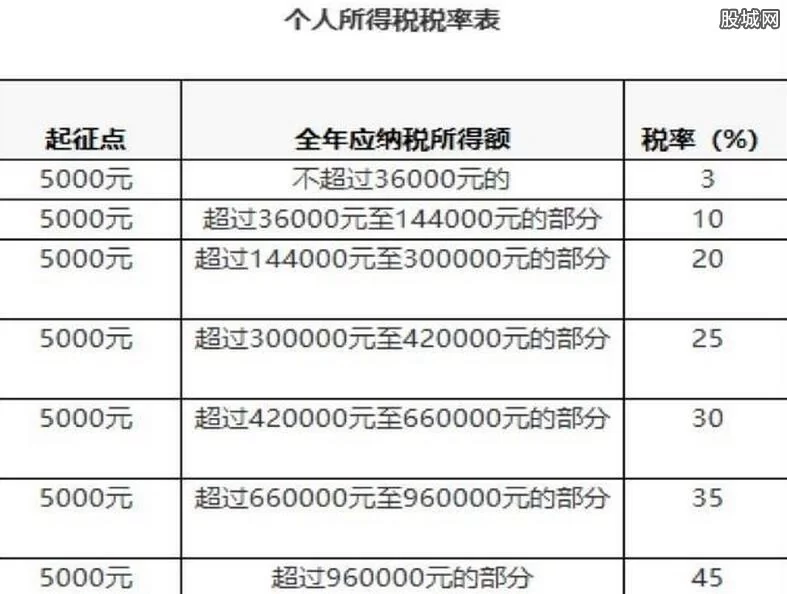

首先直面大家最关心的问题:家庭副业养蚕到底要不要交税?根据我国现行税法,个人所得税的征收对象涵盖了各类所得,其中包括个体工商户的生产、经营所得。养蚕作为一种农业生产活动,其收入理论上也属于这一范畴。然而,法规中也明确了起征点和税收优惠政策。对于广大农村地区以家庭为单位、小规模经营的养蚕副业而言,其年销售额通常远未达到增值税和个人所得税的起征标准。换言之,绝大多数情况下,您作为家庭副业养蚕的收入是免税的。但这并不意味着可以完全忽略税务问题,保留好销售凭证、记录好成本,做到账目清晰,既是规范经营的体现,也是在未来规模扩大后从容应对税务核查的基础。厘清了税务这条“安全线”,我们才能更安心地探讨如何让这份辛劳转化为更丰厚的回报。

单纯的售卖鲜茧,在整个产业链中处于最底层,利润空间极为有限,价格被动地受市场行情和中间商的钳制。要想真正提升养蚕副业的利润,核心在于摆脱“原料供应商”的角色,向下游延伸,完成从“卖产品”到“卖价值”的转变。而蚕丝被,正是这条价值链上最璀璨的一颗明珠。将自家产的优质蚕茧,亲手制成一床温暖舒适的蚕丝被,其附加值将实现数倍乃至数十倍的跃升。这里的关键词是“手工制作”。在工业化生产泛滥的今天,消费者愿意为“匠心”与“天然”支付溢价。从挑拣双宫茧开始,到煮茧、拉丝、晾晒、手工定位,每一个环节都蕴含着手作的温度与技艺的沉淀。当您通过短视频平台直播展示这一过程,讲述桑蚕的故事,消费者购买的便不再仅仅是一床被子,而是一份健康、一份情怀、一份对传统手工艺的尊重。这种基于信任和情感的连接,是任何大品牌都难以复制的壁垒,也是您定价的底气所在。

然而,仅仅停留在手工制作的层面还不够,要想在市场中脱颖而出,必须为自己的产品注入独特的灵魂。这就引出了更高阶的策略:品牌化与差异化。一个极具潜力的方向是发展“有机养蚕”。这并非一个简单的噱头,而是一整套严格的生态体系。从桑树的种植开始,杜绝使用化学农药和化肥,确保桑叶的纯净无污染;在养蚕过程中,营造洁净的饲养环境,采用物理方法防治病害。通过这样的方式生产的蚕丝,可以申请相关的有机认证。虽然前期投入和过程管理更为苛刻,但其市场价值也远高于普通蚕丝。您的目标客户,将是对生活品质有极致追求、关注健康环保的高净值人群。在品牌故事中,要着重强调您的生态理念、桑园环境、蚕宝宝的“有机食谱”,让产品成为传递健康生活方式的载体。精美的包装、详尽的产地溯源,都是支撑其高端定位不可或缺的元素。

有了高品质的差异化产品,如何精准地送达消费者手中,实现“惊险的一跃”?这就需要构建一个立体化的销售网络。线下渠道,不能仅仅依赖于本地的集市。可以主动联系周边城市的精品民宿、高端酒店或月子中心,他们对于有故事、有品质的床品有着持续的需求。提供试用、建立长期合作,是打开这些B端市场的有效方式。线上渠道则是主战场。微信生态是私域流量的绝佳阵地,通过朋友圈分享、社群运营,可以将最初的亲朋好友转化为忠实客户,并通过他们的口碑传播带来新客。抖音、小红书等内容平台,则是展示您“有机养蚕”和“手工制被”过程的舞台。那些在桑园里劳作的晨光、拉丝时如云朵般舒展的蚕丝、成被后阳光下的暖意,都是极具感染力的视觉素材,能够吸引大量关注,并引导至您的微信小店或淘宝店铺完成销售。预售模式尤其值得推荐,既能够缓解资金压力,又能让客户参与到“一床被的诞生”过程中,极大地增强了用户粘性。

当单个家庭的模式跑通之后,视野可以再开阔一些。乡村振兴的大背景下,单打独斗的力量终究有限,而抱团发展则能创造出“1+1>2”的效应。您可以尝试牵头或加入当地的养蚕合作社。合作社可以统一采购桑树种苗、有机肥料,降低生产成本;统一制定品质标准和生产流程,确保区域品牌的口碑;统一进行品牌策划和市场推广,集中力量办大事。想象一下,一个村庄都以“有机生态”为旗帜,家家户户生产的都是高品质蚕丝被,通过统一品牌对外销售,形成规模效应,这不仅能吸引更大的采购商,甚至可以发展成以桑蚕文化为主题的乡村旅游。游客前来体验采桑、养蚕、制被的乐趣,购买地道的农产品,这又是一笔可观的收入来源。从家庭副业到区域特色产业,这不仅是个人收入的增长,更是对地方经济的贡献和对传统文化的传承。

这门古老的桑蚕技艺,在现代商业逻辑的重新编排下,早已超越了其作为农业副业的简单定义。它不再仅仅是体力劳动的叠加,而是融合了生态智慧、手工艺美学、品牌营销与社群互动的综合性事业。明晰税务底线,让我们走得更稳;深耕产品价值,让我们走得更远;拓展多元渠道,让我们走得更快。当您亲手将一片桑叶,经由蚕宝宝的吐纳,转化为一床承载着温暖与信任的蚕丝被时,您所收获的,绝不仅仅是金钱,更是一种创造价值的满足感和一份文化传承的荣光。这条路,既植根于泥土,又朝向星辰。