兼的部首是什么?兼职兼薪认定有啥说法?

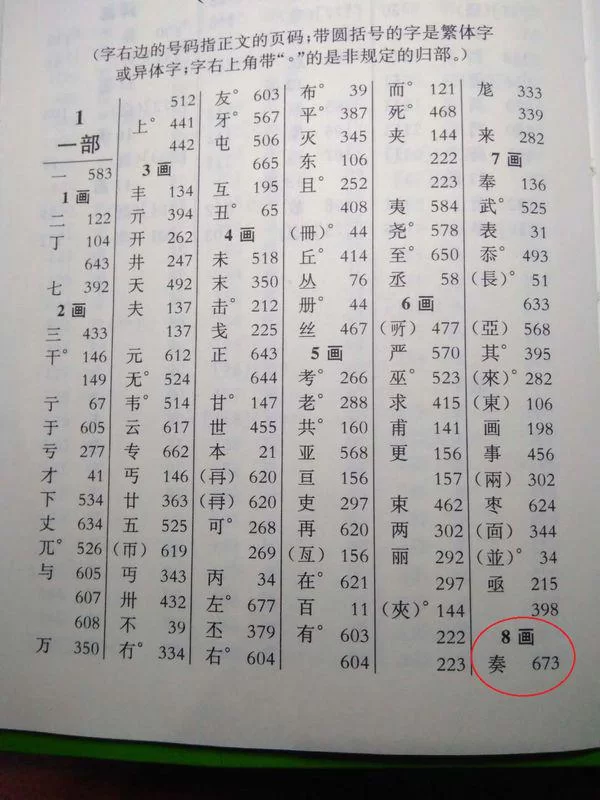

“兼”的部首是什么?这个问题看似简单,只是一个文字学的基础知识,但它的答案却为我们理解一系列复杂的社会与职场现象打开了大门。“兼”的部首是“又”,这在字源学上有着生动的描绘。古文字中的“兼”,字形像一只手(又)同时握着两株禾苗,其核心意象便是“一手握二”,引申为同时拥有、兼任或合并几种事物。这个古老的象形文字,精准地捕捉了现代社会中一种愈发普遍的状态——多重角色与多元收入。当我们将“兼”的本义投射到职场,便自然而然地引出了“兼职”与“兼薪”这两个紧密相连且充满争议的话题。对“兼职兼薪认定”的探讨,本质上是对现代职业伦理、个人价值实现与组织规范管理之间平衡点的探寻。

从字义演变到现实语境,“兼职”与“兼薪”早已不是单纯的词汇。它们代表着一种工作模式的革新,是个人在单一职业轨道之外,寻求技能拓展、收入补充或兴趣变现的尝试。对于许多“斜杠青年”而言,这是一种主动选择的生活方式。然而,当这种模式触及特定领域,尤其是公共管理与公共服务岗位时,情况便变得复杂起来。兼职兼薪的核心争议点,从来都不在于“多劳多得”的合理性,而在于其可能引发的利益冲突、职责疏失与公平性质疑。 因此,如何进行科学、公正的“认定”,就成了维护组织秩序与社会公信力的关键一环。认定的过程,需要超越表面的“是否拿了两份钱”,深入挖掘其行为性质、时间占用、资源使用以及对本职工作的影响。

在我国现行的管理体系中,对不同身份人员的“兼职兼薪”认定与规定有着明确的区分和差异化的处理方式。其中,最受关注的莫过于公务员和事业单位人员这两大群体。对于公务员群体,纪律的红线划得尤为清晰。《中华人民共和国公务员法》明确规定了公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这里的“认定”关键在于“营利性”,一旦其兼职行为被认定为与商业利益挂钩,无论是否取得“兼薪”,都可能构成违纪。当然,法规也留有余地,例如经批准在高等院校、科研院所等单位从事教学、科研等非营利性活动则不在此列。对于“公务员违规兼职兼薪处理”,通常依据情节轻重,从警告、记过到降级、撤职乃至开除,处分体系完备,体现了对公职人员廉洁自律的严格要求。

相比之下,事业单位人员的“兼职兼薪规定”则呈现出一定的复杂性和弹性。事业单位类型多样,包括全额拨款、差额拨款和自收自支等,其管理强度与方式也因此有所不同。总体原则是鼓励专业技术人员在完成本职工作的前提下,通过合理方式参与社会服务,实现知识价值转化,但同时必须严格履行审批报备手续。认定的重点在于:兼职是否影响了本职工作的数量与质量?是否利用了单位的无形资产(如名誉、技术资料、设备)或职务便利为兼职活动谋利?是否与所在单位形成同业竞争?例如,一名公立医院的医生,利用休息时间到合作的民营医院多点执业,在获得合规备案的前提下,其“兼薪”行为是受到政策鼓励的。但若他利用医院的病源信息为自己牟利,则立刻跨越了合法与违规的界限。因此,事业单位的“认定”更像是一份精细的“风险评估报告”,而非简单的“是”或“否”。

那么,对于更广泛的企业员工和自由职业者,“合法兼职与违规兼职界限”又在哪里?这个界限主要由两个核心要素构成:劳动合同的约定与职业道德的底线。首先,员工必须仔细审阅自己签订的劳动合同中是否存在“竞业限制”或“禁止兼职”条款。许多企业,特别是高新技术企业,为了保护商业秘密和核心竞争力,会要求员工在职期间不得从事与公司业务相冲突的兼职活动。其次,即便合同没有明文禁止,员工也需遵守基本的职业道德。例如,不能占用本职工作时间处理兼职事务,不能将本职工作中获取的客户资源、商业机密用于兼职项目,更不能让兼职行为损害本职所在公司的声誉或利益。这里的“认定”,更多地依赖于诚信原则与事实判断。一旦发生争议,企业方往往会以“严重违反规章制度”为由解除劳动合同。

随着零工经济的兴起和个体价值的日益凸显,传统的“兼职兼薪”认定框架正面临新的挑战。平台经济下的网约车司机、外卖骑手、在线知识付费讲师等,他们的工作模式本身就具有“兼”的特性,收入来源也高度多元化。这促使我们思考,未来的管理是否应从“堵”转向“疏”?与其一刀切地禁止,不如建立更加透明、高效的申报与监督机制。例如,要求公职人员或关键岗位员工定期申报兼职情况与收入,由专门机构进行利益冲突审查,并向社会适度公开,接受公众监督。这不仅能有效防范腐败,也能在一定程度上释放人才活力,让“兼”这个古老汉字所蕴含的“融合、并蓄”的智慧,在新的时代背景下,以更健康、更规范的方式服务于个人发展与社会进步。从一手握住两株禾苗的先民,到今天在多重身份间穿梭的现代人,“兼”的形态变了,但其背后关于平衡、责任与选择的内核,始终未变。