兼职12小时可以吗?一周工时不能超过多少?

面对“兼职12小时可以吗?”这个问题,答案并非简单的“是”或“否”,而是一个涉及法律、健康、个人发展与生活质量的复杂权衡。对于急需收入或特定岗位的求职者而言,一天12小时的高强度兼职似乎提供了快速积累资金的捷径,但其背后隐藏的法律边界与长期成本,值得我们深入剖析。

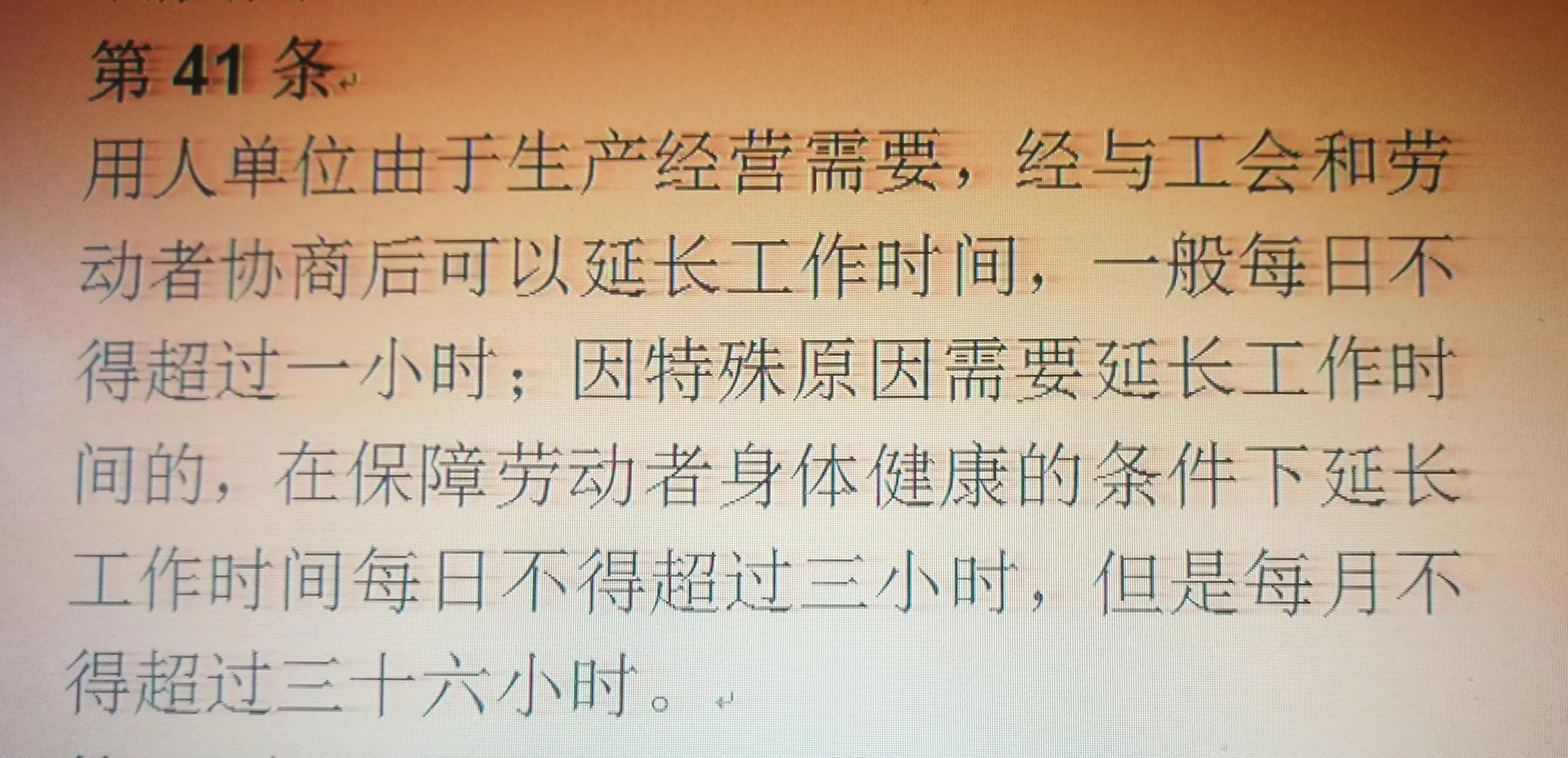

首先,从法律层面审视,“兼职一天12小时”与我国现行的劳动法规存在显著冲突。根据《劳动合同法》对非全日制用工的明确定义,其核心特征在于平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。这意味着,一个标准的、受法律保护的“兼职”或“非全日制”工作,其单日时长远低于12小时。如果一份工作单日要求12小时,它要么是全日制工作,要么是处于法律灰色地带的超时用工。对于后者,雇主必须依法支付高额的加班费,且这种工作模式对劳动者的权益保障极为薄弱。一旦发生劳动纠纷或工伤,劳动者可能因不符合非全日制用工标准而难以维权。因此,当你看到“兼职一天12小时”的招聘信息时,首先要做的不是计算酬劳,而是警惕其合法性,并主动与用工方明确用工性质、薪酬计算方式(尤其是超时部分的费用)以及劳动保障措施,将潜在的权益风险降至最低。

即便抛开法律不谈,现实中的高强度兼职也广泛存在于餐饮、物流、仓储、展会服务等临时性、需求波动大的行业。这些岗位之所以能以12小时甚至更长的时长存在,一方面源于其在特定时期(如节假日、大型活动)的爆发式人力需求,另一方面也利用了部分求职者“短时高薪”的心理预期。然而,这种“用时间换金钱”的模式,其代价远不止于疲惫。超时兼职的健康风险是累积且深远的。短期内,连续12小时的高强度劳动会导致急性肌肉劳损、视力下降、反应迟钝,增加意外事故的发生率。长期来看,睡眠被严重剥夺,会扰乱人体的生物钟,导致内分泌失调、免疫力下降,诱发心血管疾病、消化系统问题等一系列慢性病。精神层面,持续的压力和疲劳会侵蚀人的情绪稳定性,引发焦虑、抑郁等心理问题,使人陷入“越工作越疲惫,越疲惫越需要工作”的恶性循环,最终耗尽个人发展的最宝贵资源——健康的身心。

对于学生群体而言,这个问题尤为尖锐。“学生兼职一周最多工作几小时”不仅是一个时间管理问题,更是一个关乎其未来的战略选择。教育部门和相关院校普遍建议,学生在学期内的兼职时间应控制在每周10-15小时以内,以确保学业不受影响。这个数字的背后,是对学生核心任务的清晰界定:学习与自我提升。12小时的日兼职,即使一周只做一天,也足以打乱学生的学习节奏,消耗掉周末用于复习、社交或参与社团活动的宝贵时间。大学时光的价值,远不止于赚取生活费,更在于知识体系的构建、思维能力的锻炼、人脉资源的积累以及综合素质的培养。为了短期的经济利益而牺牲这些长期资本,无异于饮鸩止渴。学生兼职的目的,应是接触社会、锻炼能力、补充生活所需,而非本末倒置,让兼职成为“主业”,学业沦为“副业”。

那么,如果现实压力确实需要面对高强度兼职,如何平衡高强度兼职与生活就成了必须掌握的生存技能。这需要一套系统性的策略,而非单纯的意志力消耗。第一步是精准评估与目标设定。明确自己从事这份工作的核心目的是什么?是偿还一笔紧急债务,还是为某个大额消费储蓄?为目标设定一个明确的金额和期限,这能让你在达到目标后及时抽身,避免无限期地透支自己。第二步是优化工作与恢复节奏。如果无法避免12小时工作制,务必争取中间有足够的休息时间,哪怕只是短暂的午休和几次十分钟的小憩。工作结束后,要刻意安排“恢复性”活动,如热水澡、轻柔的拉伸、听音乐或与家人朋友通话,帮助大脑和身体从紧张状态中解脱出来,而不是直接瘫倒在床上。第三步是严守健康底线。保证每日7-8小时的睡眠,无论工作多累都不能妥协。注意饮食营养,避免用快餐和垃圾食品敷衍了事。定期进行自我健康监测,一旦出现持续的疼痛、情绪低落或严重失眠,必须立即停止或减少工作,寻求专业帮助。最后,是建立财务防火墙。通过高强度兼职赚来的钱,应有计划地用于消除财务压力根源,如还清高息贷款、建立应急储蓄金等,从而让自己未来有底气拒绝这类“卖命”的工作,转向更健康、更可持续的工作模式。

归根结底,工时的上限不应仅仅由法律条文或他人期望来定义,更应由我们对生活质量的追求来决定。一份工作,无论其报酬多么诱人,如果它系统性地损害你的健康、剥夺你学习成长的时间、让你无暇感受生活的美好,那么它的实际价值就值得重新估量。在“兼职12小时”的天平上,一端是眼前的金钱,另一端是无价的健康、时间与未来。做出选择之前,不妨先问问自己:这笔交易,真的划算吗?人生的账本,远比工资条复杂。