兼职主播合作协议怎么写,合作方案模板有吗?

在直播经济浪潮席卷的今天,一份严谨周密的兼职主播合作协议,早已超越了普通法律文书的范畴,它更像是一份描绘合作蓝图、明确发展路径的“商业地图”。许多合作方仅仅依赖于网络上随手可得的兼职主播合作协议模板,却忽视了模板背后真正的商业逻辑与法律内核,这为日后的纠纷埋下了巨大隐患。真正有价值的协议,并非简单地填充空白,而是基于对行业特性的深刻理解,对双方诉求的精准把握,进行的一次系统性、前瞻性的制度设计。它不仅是约束,更是保障;不仅是底线,更是跳板。构建这样一份协议,需要我们从最根本的合作逻辑出发,层层剖析其内在结构。

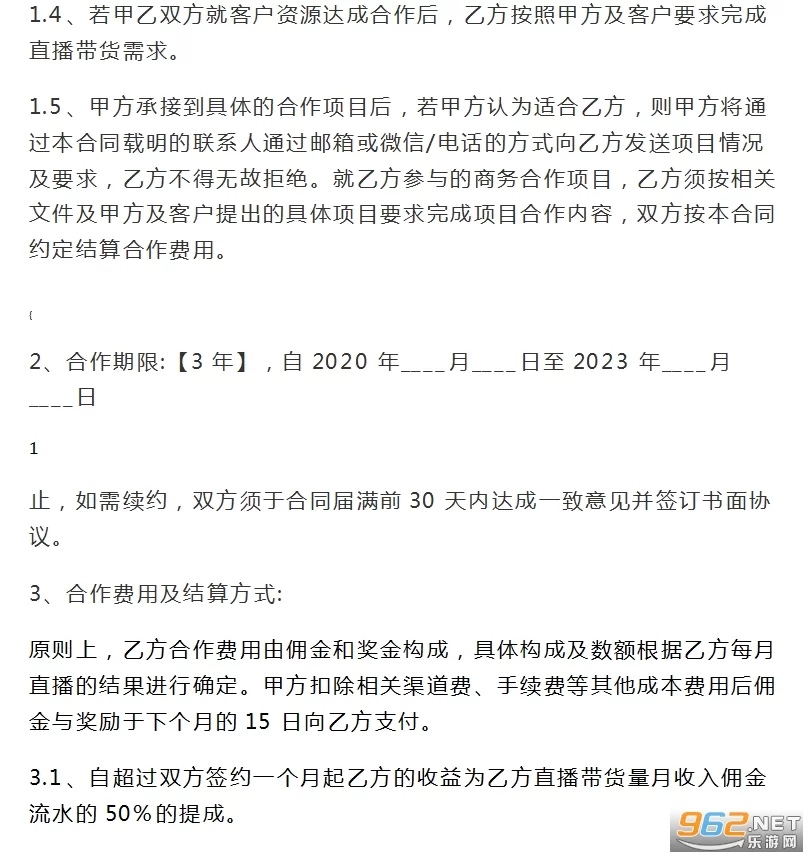

主播合作协议核心条款的精妙之处在于细节的博弈与平衡。 一份成熟的协议,必须首先厘清合作的主体、性质与期限。是劳动关系还是合作关系?这在法律定性上有着天壤之别。兼职合作通常被界定为平等主体间的合作关系,这意味着双方在人格、经济和组织上均不具有隶属性。合作期限的设定也颇具讲究,是选择固定期限的试水,还是附条件的自动续约,直接关系到双方的投入与预期。紧接着,协议的灵魂——权利与义务条款,需要被细致地雕琢。对于MCN机构而言,其义务不仅是提供基础的直播设备与场地,更核心的在于提供稀缺的流量扶持、专业的运营指导、系统的培训赋能以及商业变现的对接。这些承诺必须尽可能量化、可执行,避免“提供支持”这类模糊的表述。而对于主播,其义务则聚焦于直播的时长、频率、内容质量、粉丝互动以及最重要的——排他性条款。排他性范围是仅限于直播平台,还是延伸至短视频、社交媒体?违约的边界在哪里?这些都需要白纸黑字,清晰界定。知识产权归属是另一个不容忽视的战场。直播账号、直播产生的视频、音频、图文内容,乃至主播在合作期间塑造的虚拟形象(IP),其所有权、使用权、收益权如何分配?是归MCN所有,主播仅享有署名权与收益分成,还是双方按比例共有?不同的约定,直接决定了主播个人品牌的长远价值与MCN的核心资产构成。

谈及合作,收益分配永远是双方最关心的焦点,也是最容易产生矛盾的环节。主播合作分成模式设计考验的是MCN的商业智慧与格局。最基础的模式是“无底薪+纯分成”,这种模式对主播压力较大,但激励效果也最直接。进阶版是“低底薪+高分成”,为主播提供基本生活保障,同时保留高弹性收益空间。更为成熟的模式则是“阶梯式分成”,即根据主播当月或当季的流水业绩,动态调整分成比例,业绩越高,分成比例也越高。这种设计能有效激发主播的冲劲,实现双方利益的深度绑定。此外,还应明确收益的构成,是仅限于直播打赏,还是包括广告、电商带货、知识付费等所有衍生收入。结算周期、结算方式、支付流程以及相关的税费承担,同样需要一一明确,避免因账目不清而产生信任危机。一个优秀的分成方案,应当是透明、公平且具备成长性的,它让主播清晰地看到自己的努力如何转化为实际回报,从而建立起长期合作的信心。

然而,即便协议条款再完美,也无法完全杜绝合作中的不确定性。因此,直播合作协议法律风险规避意识必须贯穿始终。对于个人主播而言,签约MCN前有诸多注意事项。首先,要审慎核查MCN的资质与口碑,避免与“空壳公司”或劣迹斑斑的机构合作。其次,要警惕协议中的“霸王条款”,例如过高的违约金、过长的竞业限制期、模糊的KPI考核标准、以及限制主播正常社交活动的条款。违约金的设定应以实际损失为基础,而非天价惩罚;竞业限制的范围与期限必须合理,且MCN应在限制期内给予相应的经济补偿。对于MCN机构而言,风险则主要来自主播的“跳槽”与“不作为”。因此,协议中应设置明确的违约责任条款,对主播单方面解约、违反排他性约定、消极怠工等行为设定相应的违约责任。同时,建立数据化的KPI考核体系,将直播时长、互动率、转化率等关键指标纳入考核,并与收益分配、资源扶持挂钩,形成有效的激励与约束机制。在争议解决条款中,明确约定管辖法院或仲裁机构,也能在纠纷发生时,为双方节省大量的时间与精力成本。

最终,一份兼职主播合作协议的生命力,并非在于其条款多么严苛,而在于它能否真正促进双方的共同成长。它应当是一个动态的、可调整的框架,而非一成不变的枷锁。随着主播的成长、市场的变化,合作的内容与模式也应随之迭代。协议中可以约定定期的复盘与沟通机制,根据数据反馈,共同调整运营策略与资源投入。从更深层次看,协议的签订只是合作的起点,真正的成功源于MCN与主播之间建立的信任关系。MCN需要将主播视为事业的合伙人,而非简单的流量工具;主播也需理解MCN的平台价值与运营成本,以专业的态度对待每一次直播。当协议的“契约精神”与合作的“伙伴精神”深度融合,当法律的严谨性与商业的灵活性相得益彰,这份协议才能真正发挥其价值,成为双方在激烈市场竞争中乘风破浪的坚实航船,共同驶向更广阔的商业蓝海。