兼职全职区别大吗?签劳务协议还是兼职协议?

兼职与全职的差异,绝非仅仅体现在工作时长和薪酬结算方式上,它实质上是两种截然不同的法律关系、个人发展路径与风险保障体系的分野。在做出选择之前,若未能清晰地洞察其背后的深层逻辑,很可能会在不经意间陷入权益受损的困境。理解二者的核心区别,并据此签署正确的协议,是每一位职场人,尤其是灵活就业者,必须掌握的生存技能。

从管理的本质上看,全职员工与用人单位之间建立的是一种紧密的、带有隶属性的“劳动关系”。这意味着你需要遵守公司的规章制度,接受其全面、直接的管理和指挥,你的工作是公司整体运营的一部分,具有持续性和稳定性。你的个人发展与公司的战略目标深度绑定,公司会为你投入培训资源,规划晋升通道,期望你与组织共同成长。相比之下,兼职,尤其是以项目制或任务为导向的兼职,更接近于一种平等的“劳务关系”或“合作关系”。你像是一个外部顾问或独立承包商,利用自己的专业技能完成特定任务,交付成果。用人单位对你的管理更多是结果导向,过程相对自由,你无需参与其内部复杂的组织生活,也不必承担其运营风险。这种模式下的你,更像是一个“游侠”,而非“正规军”。

社保缴纳的区别,是这两种模式中最具现实冲击力的一环,也是许多人最容易忽视的“隐形陷阱”。根据我国《劳动法》和《社会保险法》的规定,只要建立的是全日制劳动关系,用人单位就必须为员工缴纳“五险一金”,这是法定的、强制性的义务。这笔费用构成了你未来养老、医疗、失业、工伤和生育保障的基石,其重要性不言而喻。然而,对于非全日制用工(法律上对“兼职”的精确界定),情况则大不相同。法律规定,用人单位通常只需要为其缴纳工伤保险。至于养老保险、医疗保险等,则由劳动者个人以灵活就业人员的身份自行缴纳。这就意味着,如果你长期从事一份没有依法缴纳社保的“兼职”,你可能在数年之后发现,自己的社保记录出现了断档,这将直接影响到你在所在城市的购房、购车资格,以及未来的养老金领取水平。这种长远利益的损失,远非眼前多几百元时薪所能弥补。

那么,协议的签署——究竟是签劳务协议还是兼职协议,乃至劳动合同——就成了界定这一切的关键。首先,要明确一个概念:“兼职协议”并非一个严谨的法律术语,它更像是一个民间俗称。它可能是一份《非全日制劳动合同》,也可能是一份《劳务协议》。二者的法律效力天差地别。劳动合同是确立劳动关系的唯一合法凭证,受《劳动合同法》的强力保护。一旦签署,意味着你获得了劳动法框架下的全部权益,如最低工资保障、工时限制、加班费、经济补偿金以及前述的社保等。而劳务协议,则适用《民法典》中的合同编,它更侧重于双方基于平等自愿的约定。协议里没写的,你就没有。比如,协议约定“项目完成即付款,不涉及其他费用”,那么你就无法主张加班费,也无法在项目结束后要求任何经济补偿。因此,当你从事一份每周工作超过24小时、工作时间相对固定、接受公司日常管理的工作时,即便对方称之为“兼职”,你也应当坚持签署一份《非全日制劳动合同》,而非《劳务协议》。

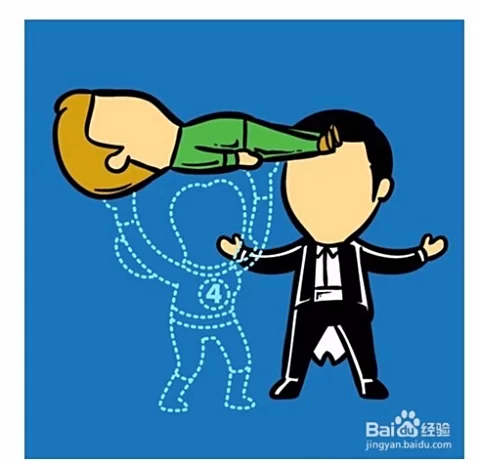

如何判断自己应该签署哪种协议?关键在于对工作性质的精准把握。我们可以引入一个法律概念——“非全日制用工”。根据规定,它通常指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。如果你符合这个特征,那么签署《非全日制劳动合同》是合规且保障自身权益的最佳选择。如果你是独立的设计师,接了一个公司的单子,在家完成设计稿并交付,这显然是典型的劳务关系,签署《劳务协议》或《承揽合同》是合适的。但如果你是在一家奶茶店每周固定工作五天,每天四小时,需要穿工服、遵守排班、听从店长指挥,那么你与店铺之间就构成了非全日制劳动关系,必须签署相应的劳动合同。现实中,一些不良雇主为了规避社保责任,常常将本应属于非全日制劳动关系的岗位,用一份《劳务协议》来“伪装”。此时,你需要仔细审视协议内容:如果其中规定了考勤、请假、奖惩等管理制度,明确了你的工作职责是公司业务的组成部分,那么无论协议名称为何,它在法律上都有可能被认定为事实劳动关系。

最终,选择兼职还是全职,签署何种协议,本质上是在不同人生阶段对个人价值实现方式的一次战略布局。这并非一个简单的“是”或“非”的选择题,而是一道需要综合考量个人职业规划、财务需求、风险承受能力与生活状态的复杂应用题。对于追求稳定、渴望深度融入组织、看重长期福利的求职者,全职无疑是更优解。而对于需要兼顾学业、家庭,或是希望探索多种职业可能性、追求工作自由度的个体,兼职则提供了宝贵的灵活性。关键在于,无论做出何种选择,你都必须成为一个清醒的“知情者”。清晰地认知不同模式下的法律边界与权益差异,不是为了束缚自己,而是为了获得真正的自由——在规则之内,游刃有余地规划自己的职业路径与生活节奏,让每一次付出都建立在坚实可靠的权益保障之上。