兼职刑警小新,女刑警三最破案故事有多精彩?

在探讨虚构的文学形象时,“兼职刑警小新”这一设定本身就充满了戏剧张力与叙事潜力。其故事之所以精彩,核心并非源于惊心动魄的动作场面,而是深植于角色独特的“三最”特质:最敏锐的观察力、最缜密的逻辑思维,以及最坚韧的心理素质。这三者交织在一起,构成了一个非典型的、却极具说服力的女刑警形象。她的“兼职”身份,非但不是能力的削弱,反而成为其破案视角的独特滤镜,让她得以在常规刑侦手段触及不到的盲区里,发现真相的微光。小新的故事,本质上是一场关于认知边界的拓展,是关于不同知识体系如何碰撞出侦破火花的深度演绎。

最敏锐的观察力,是兼职刑警小新的第一重“武器”,而这恰恰源于她的本职工作——古籍修复师。 与传统刑警不同,小新的训练场并非枪林弹雨的演习场,而是静谧无声、充斥着历史尘埃的修复室。她每日面对的是残破的书页、褪色的字迹与脆弱的纸张纤维。这种工作要求她具备超乎常人的耐心和对细节极致的敏感。当这种能力被转移到刑事案件的现场勘查时,便产生了奇妙的化学反应。在一个看似毫无头绪的密室杀人案中,同事们专注于门锁、窗户等常规出入口,而小新却注意到了被害人书架上一本明代刻本的异常——书页的切口有极其细微的、不属于古籍自然磨损的新鲜划痕。正是这个被所有人忽略的细节,引导她推断出凶手曾利用这本书作为传递信息或隐藏凶器的工具,从而推翻了密室杀人的初始设定。这种从古籍修复师的刑侦视角出发的观察,让她看到的不再是孤立物证,而是物证与所处环境、与人物习惯之间的微妙联系,极大地丰富了刑事案件的细节推理维度。

如果说观察力是发现问题的眼睛,那么最缜密的逻辑思维就是串联线索的神经。 小新的逻辑链条,并非简单的线性推理,而是一种基于海量信息进行关联、筛选、重构的网状思维。她的兼职身份赋予了她一种“局外人”的清醒。她不会被刑侦队内部的固有思维定式或先入为主的偏见所束缚,能够以一种更客观、更纯粹的姿态审视案情。在处理一宗跨越多年的连环盗窃案时,警方一直被作案手法的相似性所迷惑,试图将所有案件归为同一人所为。小新却通过梳理受害者的社会关系网络,发现其中几起案件的受害者都曾参与过同一个线上读书会。她并未将作案手法作为唯一的连接点,而是构建了一个“人物-行为-动机”的多元模型,最终锁定了一个利用读书会成员信息进行精准盗窃的团伙,而非一个幽灵大盗。她的逻辑之美在于,她不仅知道“是什么”,更善于追问“为什么”,并将不同领域的知识——比如档案学中的分类法、历史学中的考据学——无缝融入到案件分析中,使得整个推理过程既有科学的严谨,又不乏人文的洞察。

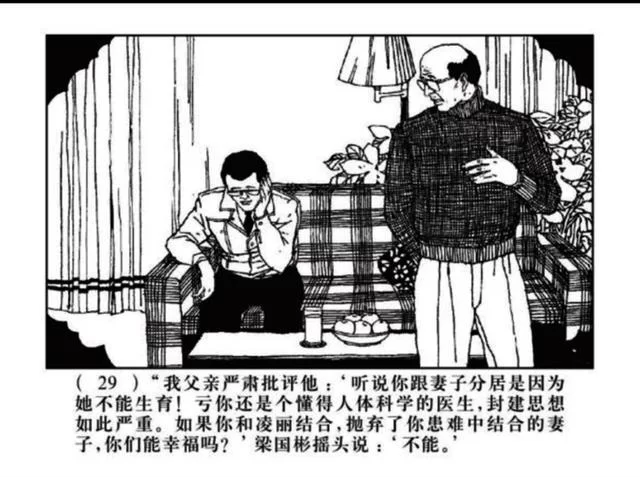

最坚韧的心理素质,则是小新面对人性深渊时的最后一道防线,也是女性在刑侦领域中一种独特的优势体现。 刑事案件,尤其是恶性案件,对人精神的冲击是巨大的。小新并非天生冷硬,她的坚韧,恰恰来自于她内心世界的丰盈与平衡。白天,她在古籍中与先贤对话,感受历史的厚重与平静;夜晚,她则直面现实中的罪与罚。这种角色的切换,形成了一种心理上的“缓冲带”。她能共情受害者的痛苦,这种共情让她能更好地理解受害者在临危之际的行为,从而获取关键信息;同时,她又能迅速抽离,不让负面情绪淹没自己的理性判断。在一起涉及家庭伦理的悲剧中,面对嫌疑人崩溃的情绪和看似天衣无缝的谎言,小新没有选择高压审讯,而是从对方对子女的牵挂入手,以女性特有的细腻和耐心,逐步瓦解其心理防线。她的坚韧不是强硬,而是一种柔韧,一种在黑暗中坚持寻找光明的执着。这种心理上的强大,让她在处理那些需要高度情感投入的案件时,往往能比男性刑警取得意想不到的突破。

兼职刑警小新的破案故事,其精彩程度远超“谁是凶手”的简单谜题。它深刻地揭示了现代刑侦工作的发展趋势:跨学科知识的融合、多元化视角的引入以及对人性更深层次的洞察。小新这个形象,是对“专业”的重新定义。真正的专业,不在于你全身心投入某个领域,而在于你能否将一个领域的精髓,创造性地应用于另一个看似无关的领域。她的存在,本身就是对刻板印象的有力挑战,证明了女性在刑侦工作中不仅可以胜任,更能凭借其独特的感知力、同理心和坚韧心,开辟出一片新天地。她的故事之所以吸引人,是因为我们看到的不仅是一个个被破解的悬案,更是一个现代女性如何利用自己的智慧与独特性,在充满挑战的世界里,找到属于自己的位置,并绽放出璀璨光芒的生动写照。这种力量,安静却无比坚定,正如她修复的那些古籍,虽历经沧桑,却在巧手下重焕生机,字字珠玑,道尽人间真相。