兼职办卡套路多?电话卡危害和条件要注意?

“日结300,办卡就能拿钱”——这样的兼职广告是否曾在你的朋友圈、校园论坛或招聘软件上闪现?它以近乎零门槛的姿态,精准地瞄准了渴望快速获得收入的群体,尤其是涉世未深的大学生和灵活就业者。然而,在这份看似轻松的“馅饼”背后,往往隐藏着一个精心编织的骗局。兼职办卡的套路远比想象中复杂,它利用了人们对规则的漠视和对利益的短视,将参与者一步步拖入法律与信用的泥潭。我们必须清醒地认识到,这种行为绝非简单的“信息变现”,而是一场高风险的赌博,赌注是你的个人信誉与未来。

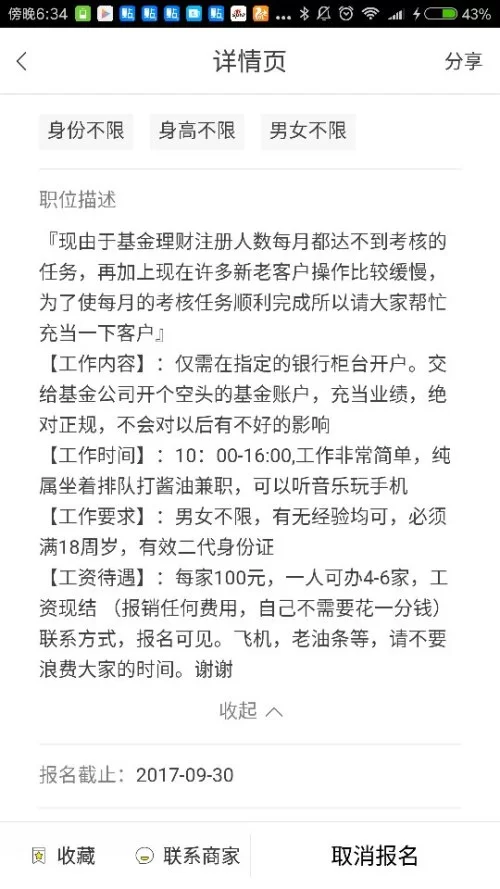

要彻底揭开这个骗局的画皮,首先需要理解其运作模式。这类兼职通常会以“冲业绩”、“推广新套餐”等名义进行包装,要求应聘者用自己的身份证办理新的电话卡,并以明显高于市场的价格进行回收。整个过程往往迅速且充满诱导性,组织者会强调“只是帮忙办个卡,不影响你个人”,甚至当场支付现金,让人产生一种“无本万利”的错觉。这便是典型的“温水煮青蛙”策略。他们真正的目的,并非那张小小的SIM卡实体,而是附着其上的、经过你实名认证的电话号码。这些号码一旦脱离你的掌控,便会成为犯罪分子的“隐身衣”,被用于电信网络诈骗、非法赌博、洗钱等违法犯罪活动。你以为是帮人冲业绩,实际上是为犯罪活动提供工具,自己则在不知不觉中成为了“帮凶”。

这种行为的危害是深远且多维度的,绝不仅仅是“丢张卡”那么简单。首当其冲的便是出售电话卡的法律风险。根据我国《刑法》相关规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,构成“帮助信息网络犯罪活动罪”,简称“帮信罪”。将自己实名的电话卡出售或出借给他人,一旦该卡被用于犯罪,即便你声称不知情,也很难摆脱法律追究,轻则面临信用惩戒、五年内暂停银行账户非柜面业务和支付账户所有业务的惩罚,重则可能被追究刑事责任,留下伴随终身的案底。其次,是个人信用的毁灭性打击。如今的电话卡与个人征信系统紧密相连,一旦关联的号码涉及违法活动,你的个人信用记录将留下难以磨灭的污点,未来申请信用卡、贷款,甚至求职就业都可能因此受阻。更可怕的是,信息泄露的连锁反应。电话号码是许多账户找回密码、接收验证码的关键,不法分子获取你名下的手机号后,有可能通过技术手段进一步窃取你的社交账号、银行账户信息,造成无法估量的财产损失。

与这些“灰色捷径”形成鲜明对比的,是国家严格规定的电话卡实名制办理条件。了解并遵守这些规则,是保护自己的第一道防线。根据工信部等相关部门的要求,在国内办理电话卡必须实行实名制。这意味着,办理人必须持有本人有效的居民身份证原件,前往运营商的正规营业厅或授权的线上渠道进行办理。在办理过程中,工作人员会通过人脸识别等技术手段,确保“人证合一”,即办理人与身份证信息完全匹配。这一系列看似繁琐的流程,其核心目的正是为了从源头上遏制电话卡被滥用的问题,将每一张卡与一个真实的、可追溯的个体绑定。这既是对国家网络安全的负责,更是对每个公民个人信息安全的保护。任何声称可以绕过实名制、或使用他人信息代办的行为,本身就是违规违法的,其背后必然隐藏着不可告人的目的。

那么,作为普通人,我们如何识别兼职办卡陷阱,避免掉入圈套呢?关键在于建立一道坚固的心理防线和掌握基本的辨别技巧。首先,要树立“天上不会掉馅饼”的基本认知,对所有宣称“零门槛、高回报”的兼职机会保持高度警惕,特别是那些要求你提供个人身份证件、银行卡、手机卡等核心信息的岗位。其次,仔细甄别招聘主体。正规的兼职通常由有明确名称、地址和联系方式的企业或机构发布,而这类办卡骗局往往通过个人社交账号、临时群组进行联络,信息模糊,经不起推敲。再者,坚决守住个人信息底线。无论对方以何种理由诱惑,都绝不将身份证原件、手机SIM卡交予他人,更不能配合对方进行人脸识别等实名认证操作。最后,一旦发现身边有此类招聘信息,或自己不慎卷入,应立即向公安机关举报,或通过工信部12321网络不良与垃圾信息举报受理中心等渠道进行反映,这不仅是保护自己,也是在履行公民的社会责任。

在数字时代,你的身份信息不再是简单的符号,而是构筑你个人信誉与安全边界的基石。任何试图用蝇头小利换取这块基石的行为,无异于亲手拆掉自己人生的防火墙。守住这道防线,比任何一份“轻松”的兼职都更有价值。真正的安全感,源于对规则的敬畏和对自我价值的清醒认知,绝非源于一次侥幸的“外快”。