兼职办卡靠谱吗?居家打字副业可信不靠谱?

在每一个试图通过副业增加收入的深夜里,“兼职办卡”和“居家打字”这两个词,就如同挥之不去的幽灵,反复出现在各类社交平台与招聘网站的角落。它们以极低的门槛、看似丰厚的回报,精准地撩拨着人们内心深处对“轻松赚钱”的渴望。然而,当我们拨开那层诱人的面纱,直面“兼职办卡靠谱吗”以及“居家打字副业可信不靠谱”这两个核心问题时,答案往往令人警醒。这并非通往财务自由的捷径,而更像是一片布满陷阱的沼泽,等待着毫无防备的闯入者。

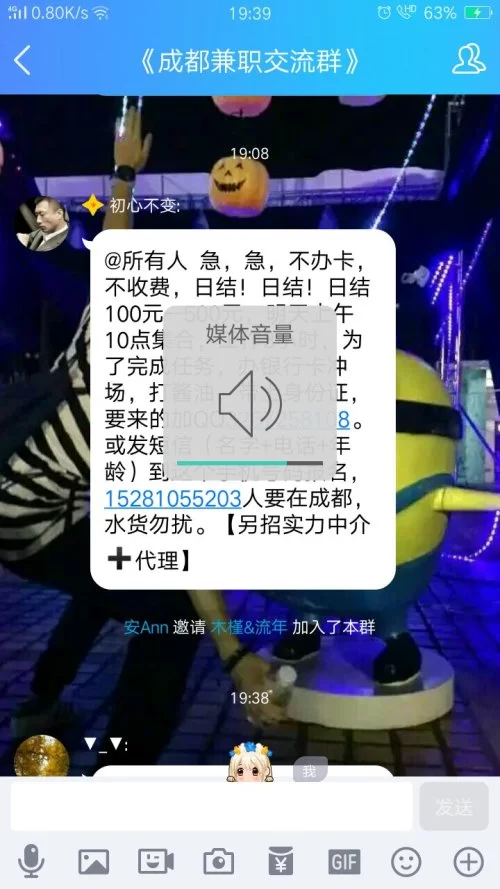

我们必须首先解构“兼职办卡”这一模式的底层逻辑。宣传文案通常描绘出一幅美妙的蓝图:你只需利用自己的个人信息或人脉资源,帮助他人申请信用卡、贷款账户或各类会员卡,每成功一单便能获得数百乃至上千元的佣金。这听起来似乎是一个无本万利的买卖,但问题的关键在于——为什么有人愿意为你提供如此高昂的报酬,仅仅是让你填写一些表格?答案藏在水面之下,往往与非法金融中介、洗钱链条和个人信息黑产紧密相连。当你交出自己的身份证照片、银行卡号、手机验证码这些核心信息时,你可能已经不知不觉中成为了金融诈骗的“工具人”。你的身份被用于注册虚假公司、申请非法贷款,甚至成为洗钱网络中的一环。更深远的风险在于,一旦这些由你“经办”的账户出现逾期或涉嫌犯罪,你的个人征信将留下难以磨灭的污点,甚至可能承担连带的法律责任。所谓的高额佣金,不过是犯罪分子为你量身定做的诱饵,其价值与你未来可能面临的信用破产和法律风险相比,无异于杯水车薪。

再来看“居家打字”这一看似最为无害的副业。它巧妙地利用了大众对于自身基础能力的自信——“谁不会打字呢?”广告中通常宣称,有大量的小说、稿件、法律文件需要录入人员,工作内容简单,时间自由,按量计酬,日入过百并非难事。这几乎击中了所有寻求灵活兼职人群的痛点。然而,当你真正联系上招聘方,骗局的序幕才刚刚拉开。第一个关卡往往是要求缴纳一笔“押金”、“保证金”或“会费”,美其名曰“确保工作认真”或“防止资料外泄”。这笔金额通常不大,从几十到几百元不等,让人容易放松警惕。在你支付费用后,对方或许会给你一份“试做”的任务,但无论如何,结果总会是“格式错误”、“精度不够”或“已满员”,总之是你无法通过审核。此时,为了拿回最初的押金,你会被引导进入下一个圈套:介绍更多人来加入,发展下线,从而“赚取”提成。这已经露出了网络传销的狰狞面目。从头到尾,核心的工作——“打字”,只是一个虚构的幌子,真正的目的是骗取你的入门费,并利用你去发展更多的受害者。

为什么这类骗局能够屡试不爽,经久不衰?其背后是对人性的深刻洞察与精准利用。首先,它们利用了信息不对称。普通求职者对于金融行业的合规操作、企业招聘的标准流程知之甚少,这为骗子创造了巨大的操作空间。其次,它们精准捕捉并放大了人性中的惰性与贪念。每个人都希望不劳而获,用最小的付出换取最大的回报,这些兼职承诺恰好满足了这种幻想。最后,骗子善于制造稀缺感与紧迫感,“名额有限”、“马上截止”,让你在慌乱中失去理性判断的能力。本质上,这些副业贩卖的从来不是工作机会,而是一种虚幻的、不劳而获的希望。当你沉迷于这种希望时,你的警惕性便会降至冰点。

那么,作为一个清醒的求职者,我们该如何为自己建立一道坚实的“防火墙”,有效识别并规避这些陷阱呢?第一,也是最核心的一点,是审视其收益模型的合理性。任何一个商业行为,其利润来源都必须清晰合法。如果一个岗位的付出与回报严重不成比例,例如,只需动动手指就能日赚斗金,那么它几乎百分之百是骗局。你要追问:钱从哪里来?对方为什么要付我钱?第二,坚决抵制任何形式的前置费用。正规的用人单位不会在员工入职前收取押金、培训费、服装费等任何费用。任何要求你先掏钱再工作的行为,都是违法的,也是骗局最明显的特征。第三,建立个人信息保护的绝对底线。身份证正反面照片、银行卡照片、密码、验证码,这些是你的金融安全最后的防线,绝不能为了区区几百元的“兼职”而轻易示人。第四,学会核查平台与企业资质。对于网络上的招聘信息,要通过“天眼查”、“企查查”等工具,核实发布公司的真实性与经营状况。正规的招聘通常会通过官方渠道进行,而不会仅仅依赖一个陌生的QQ或微信账号。

真正的副业探索,不应是一场在黑暗中盲目摸索的冒险,而应是一次基于自我认知与价值提升的理性规划。与其将时间和精力耗费在甄别那些虚无缥缈的“馅饼”上,不如反躬自省:我真正的技能是什么?我的兴趣点在哪里?我能为社会创造何种价值?将这些思考付诸行动,去学习一项新技能,去深耕一个专业领域,哪怕是从一个非常微小的起点开始,例如学习剪辑、写作、编程或设计,这条路或许走得更慢,但每一步都坚实而有力。它构建的是你真正的核心竞争力,是任何人都无法夺走的资产。真正的价值创造之路,从不依赖于天上掉下的馅饼,而在于一步一个脚印地耕耘自身的那片田地。