兼职办银行卡靠谱吗?兼职办双证到底划不划算?

当“兼职办卡,日入数百”的广告弹窗映入眼帘,你是否曾有过一丝心动?只需跑一趟银行,用自己的身份信息办一张银行卡,就能轻松获得几百元的“好处费”,这种“无本万利”的交易听起来确实诱人。然而,当我们拨开这层利益的糖衣,审视“兼职办银行卡靠谱吗”以及“兼职办双证到底划不划算”这两个核心问题时,会发现这并非一个简单的价值判断,而是一个关乎个人信用、法律责任乃至人身安全的严肃议题。这笔看似划算的买卖,其背后隐藏的代价,远非那几百元所能衡量。

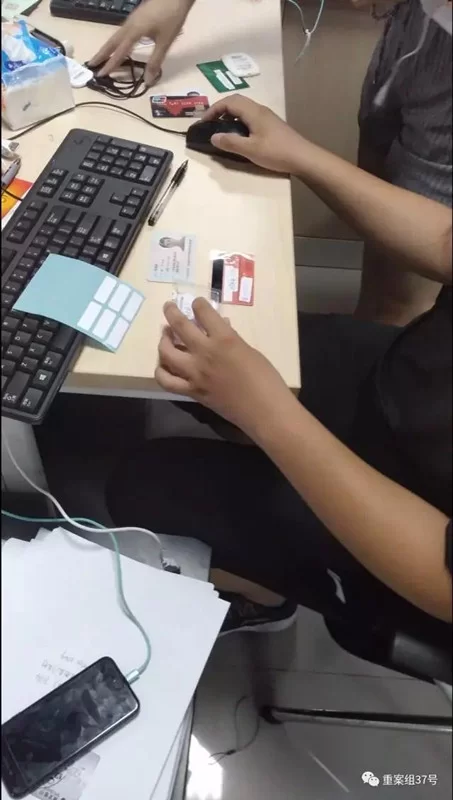

首先,我们必须清晰地认识到,任何寻求你闲置银行卡的“兼职”,其本质都不是在“租用”或“购买”一张塑料卡片,而是在收购你的数字身份凭证。一张由你本人实名办理的银行卡,捆绑了你的身份证、手机号,构成了你在金融世界中独一无二的通行证。当你为了一点蝇头小利将其交予他人时,你实际上是将自己的一部分身份权力,拱手让给了未知的第三方。这些卡流向何方?答案往往令人不寒而栗。它们极有可能成为电信诈骗、网络赌博、洗钱等非法活动的“中转站”。犯罪分子利用这些“干净”的账户,将非法所得快速拆分、转移,使得警方追查难度倍增。在这个过程中,你虽然可能对具体的犯罪行为一无所知,但你的身份却已然被钉在了犯罪的链条上,成为了那个最容易被追踪到的“显性靶子”。

那么,出售自己银行卡的后果究竟有多严重?这绝非危言耸听。一旦你的账户被用于违法交易,首先面临的便是来自金融机构的雷霆手段。银行风控系统会迅速识别异常交易模式,对你的账户采取冻结甚至永久封禁的措施。这意味着,你不仅无法使用这张卡,其关联的个人征信记录也会被蒙上一层难以抹去的污点。在未来,当你需要申请房贷、车贷,或是办理其他信用卡时,这份不良记录都可能成为你前进道路上的巨大障碍。这远比损失几百元“好处费”要沉重得多。更可怕的是法律责任风险。根据我国《刑法》,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算等帮助的,可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”,简称“帮信罪”。司法实践中,即使你辩称“不知情”,但只要交易的“好处费”明显高于正常水平,或存在其他不合常理之处,就很难撇清“应当明知”的嫌疑。一旦罪名成立,面临的将是法律的严惩,这代价是你的人生无法承受之重。

再深入一层,这类兼职陷阱对个人信息的侵害是永久性且不可逆的。“办双证”通常指的不仅仅是银行卡,还包括绑定的手机卡(SIM卡)。这两证结合,几乎可以重构一个人的数字生活。犯罪分子掌握了这些信息,不仅仅限于金融诈骗。他们可以利用你的身份注册网络贷款平台,让你在不知不觉中背负巨额债务;可以用你的名义开设社交账号,进行网络诈骗或散布不良信息,让你无辜“背锅”;甚至可以精准地获取你的其他隐私信息,对你或你的家人进行骚扰、勒索。你的个人信息一旦泄露,就如同泼出去的水,再也无法收回。你将像一个透明人,暴露在无数潜在的风险之中,这种持续性的不安全感与潜在威胁,是任何金钱都无法补偿的。

我们还需要审视这类兼职所折射出的社会心态问题。为何看似明显的陷阱总有人前仆后继地踩进去?这背后是部分人群对“快速致富”的渴望与对金融风险的普遍无知。他们往往高估了眼前利益的诱惑力,却严重低估了潜在风险的破坏力。他们没有意识到,在现代社会,个人信用是无形的资产,比现金更为珍贵。参与这类兼职,本质上是在用自己最宝贵的信用资产,去做一场稳赔不赚的豪赌。这不仅是对个人未来的不负责,从更宏观的视角看,也是对整个社会诚信体系的侵蚀。每一个参与“办卡兼职”的人,都在无形中为黑色产业链的运转添砖加瓦,让更多的无辜者成为电信诈骗的受害者。

真正的“划算”,从来不是用未来的安全去交换眼前的微利。面对“兼职办卡”这类陷阱,最有效的防御便是建立牢固的风险意识。要明白,任何要求你出售、出借个人核心金融信息的兼职,都是彻头彻尾的骗局。保护好自己的身份证、银行卡、手机号,就是守护我们在数字时代的“护身符”。当诱惑来临时,多一份审慎,多一分思考,问问自己:这几百元,是否值得我用未来数年的信用、潜在的牢狱之灾和永久的信息安全风险去交换?答案不言而喻。选择通过正当渠道,用自己的知识和汗水去创造价值,或许过程会辛苦一些,但那份心安理得与踏实稳固,才是人生最可靠的“收益”。