兼职工资不发放合法吗,能申请劳动仲裁吗?

要厘清这个问题,我们必须回归到法律的核心概念——非全日制用工。这便是兼职在法律上的正式称谓。根据《劳动合同法》第六十八条的定义,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。正是这种特殊的用工形式,决定了其在工资支付、合同订立等方面的独特规则。许多人认为兼职口头约定即可,无需书面合同,这为日后的纠纷埋下了巨大隐患。虽然法律允许非全日制用工可以订立口头协议,但一个清晰载明工作内容、小时薪资、支付周期、结算方式等核心信息的书面协议或聊天记录,将是您维权时最坚实的铠甲。

明确了法律身份,我们再来看具体的非全日制用工工资支付规定。法律对此有着明确且严格的要求。首先,支付周期不得超过15日,这意味着最长半个月就必须结清一次工资,那种“干满一个月再发”甚至“项目结束才发”的做法,对于非全日制用工而言是违规的。其次,小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。任何以“兼职”“学生”等名义压低工资至法定标准以下的行为,均属违法。当用人单位以“效益不好”“资金周转不开”等理由拖欠或拒付工资时,他们已经触犯了法律的红线。此时,劳动者不再是被动等待的求告者,而是手握法律武器的权利主张人。

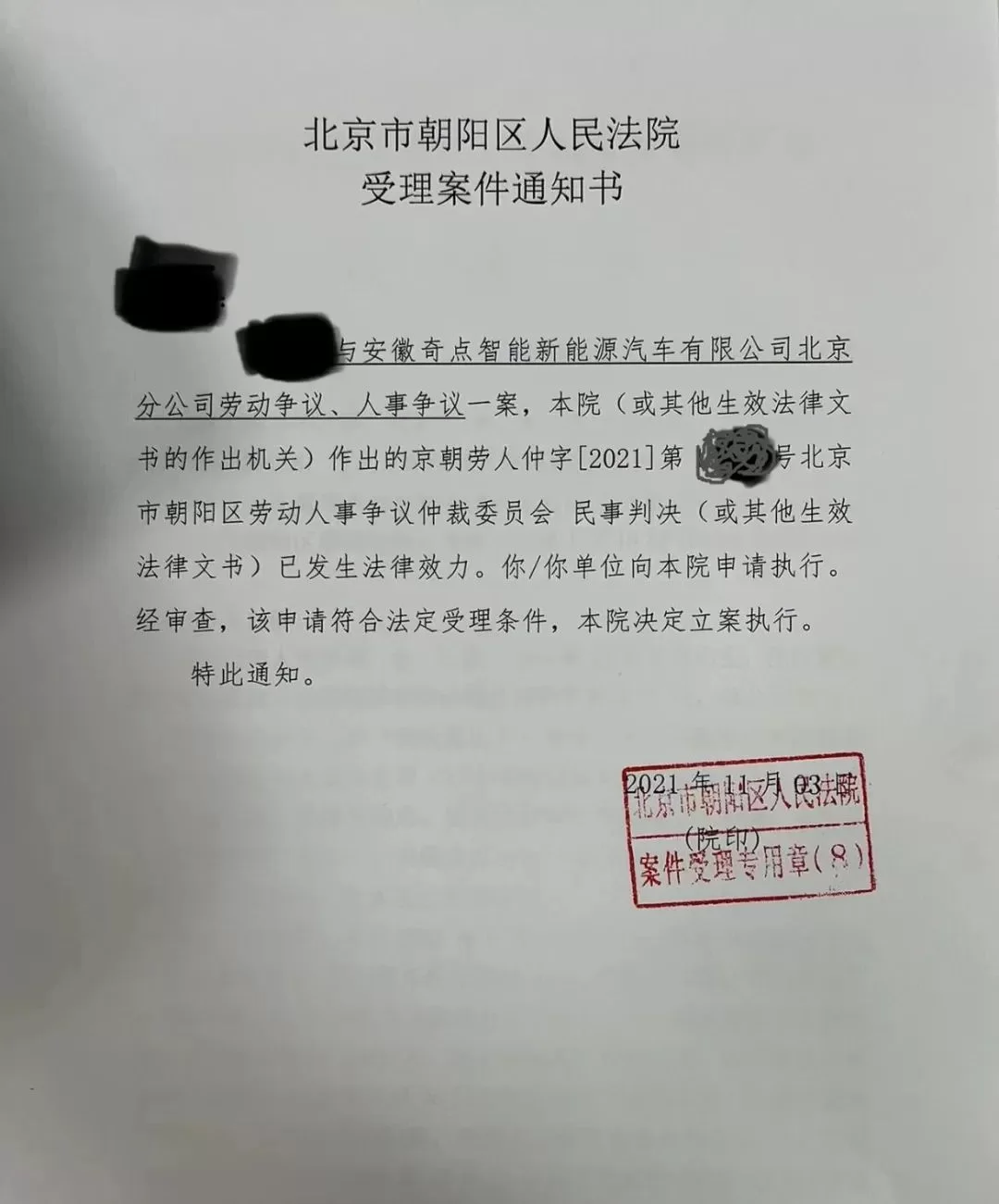

那么,面对侵权,兼职可以申请劳动仲裁吗? 答案是肯定的。劳动争议仲裁是解决劳动纠纷的法定前置程序,兼职人员与用人单位发生的工资争议,完全属于劳动仲裁的受理范围。根据《劳动争议调解仲裁法》的规定,劳动争议申请仲裁的时效期间为一年,从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。因此,一旦发现自己的工资被拖欠,应尽快行动,避免因超过时效而丧失胜诉权。申请仲裁时,需要向用人单位注册地或劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会提交书面仲裁申请书,并按照被申请人人数提交副本。申请书应写明事实与理由,清晰地陈述您的工作时间、应得工资、拖欠事实以及您的诉求。

理论上的权利需要现实的证据来支撑。在劳动仲裁中,证据是决定成败的生命线。兼职劳动仲裁需要什么证据? 这需要您在平时就有意识地收集和保存。首要的是证明劳动关系存在的证据,这可以包括:有双方签字盖章的兼职合同或协议、载明工作安排和薪资约定的微信、钉钉等聊天记录、盖有公司公章的工牌、工作证、考勤记录、工作成果交付记录(如设计稿、文案、代码提交记录)、银行流水(特别是标注有“工资”或公司名称的转账记录)等。其次是证明工资标准的证据,如招聘信息截图、薪资确认邮件或聊天记录、过往的工资发放记录等。最后是证明工资被拖欠的证据,如与负责人沟通催要工资的聊天记录、录音等。这些证据需要形成一个完整的证据链,相互印证,清晰地展示您提供了劳动、双方约定了报酬、而对方未予支付的事实。切勿因为工作“临时”就疏于留存证据,这往往是维权失败的根本原因。

除了劳动仲裁,兼职被拖欠工资如何维权是否还有其他途径?答案是有的,且可以多管齐下。在申请仲裁之前或同时,您可以尝试向用人单位所在地的劳动保障监察大队进行投诉举报。劳动监察部门拥有行政调查权,可以责令用人单位限期支付工资,这是一种相对快速且成本较低的维权方式。此外,也可以寻求街道、乡镇或区域的劳动争议调解组织的帮助,通过调解的方式与用人单位达成和解。当然,最直接的方式是与用人单位进行协商,但协商过程中要注意技巧,保留好沟通记录。如果协商无果,再启动仲裁或投诉程序。选择何种途径,取决于纠纷的具体情况、您掌握的证据充分程度以及您对时间成本的考量。一个清晰的维权策略,往往能让您事半功倍。

维权之路或许并非一帆风顺,您可能会遇到用人单位的推诿、否认甚至威胁。但请务必保持冷静与理智,坚信法律是您最坚强的后盾。每一次对自身合法权益的维护,不仅是为了追回那份应得的劳动报酬,更是对市场秩序中不规范行为的一次有力纠正,是对法治精神的一次生动践行。当您拿起法律武器,勇敢地走进仲裁委员会或监察大队的大门时,您所捍卫的,早已超越了金钱本身,而是作为一名劳动者的尊严与价值。这份尊严,值得每一分、每一秒的坚守。