学院招聘兼职教师,管理办法和授课费具体怎么约定?

在当前高等教育日益多元化与灵活化的背景下,兼职教师已成为学院师资队伍中不可或缺的“活水”,他们不仅带来了行业前沿的实践经验,也有效补充了特定学科的教学力量。然而,如何构建一套科学、高效且合规的兼职教师管理体系,特别是将招聘、管理与薪酬三大核心环节紧密串联,成为许多学院面临的重要课题。这并非简单的行政事务,而是关乎教学质量、品牌声誉与成本控制的战略性工作。

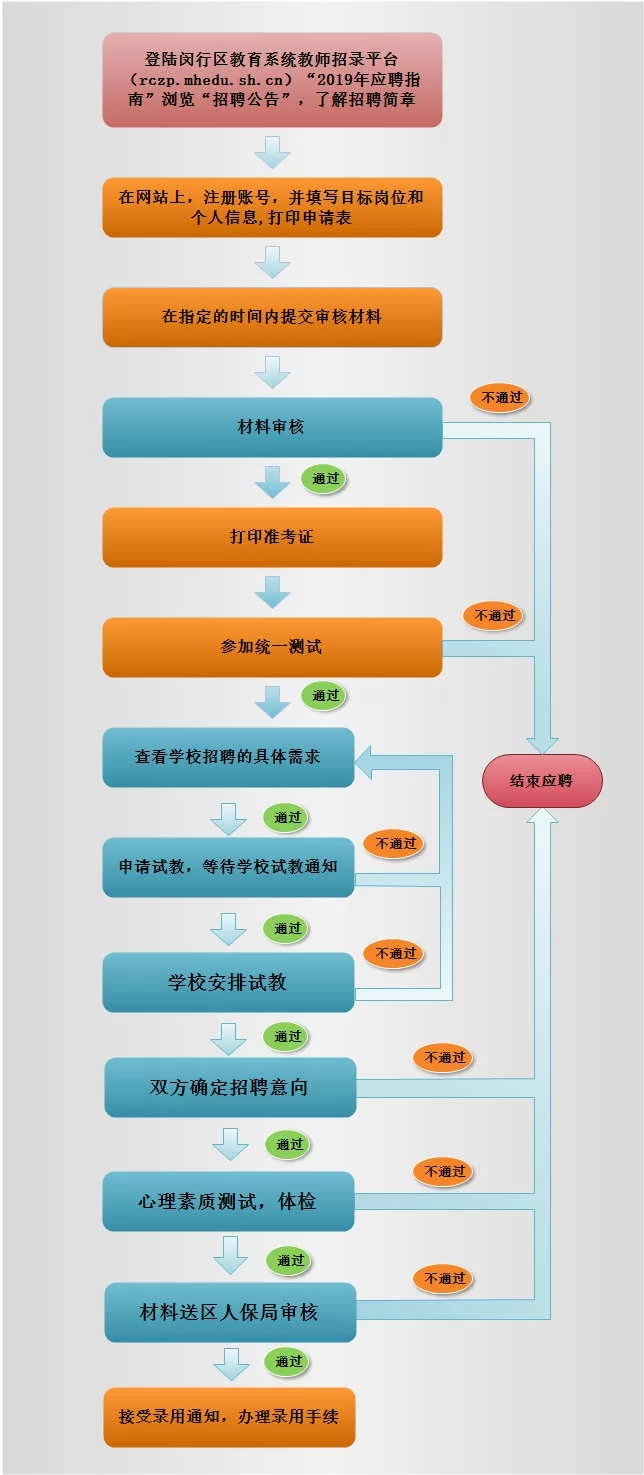

一个严谨的高校兼职教师招聘流程是整个体系的起点,其核心在于精准识别与严格筛选。我们不能仅仅依赖于传统的熟人推荐或简单的简历筛选,而应建立一套标准化的甄选机制。首先,需求分析必须前置,由各院系根据教学计划、课程特色以及学生培养目标,明确提出对兼职教师的专业背景、行业资历、授课经验乃至教学风格的具体要求。其次,拓宽招聘渠道至关重要,除了与行业协会、龙头企业建立常态化合作,定向引进“双师型”人才外,还应善用专业的学术招聘平台、LinkedIn以及社交媒体,构建一个多元化的人才搜寻网络。面试环节则应突破“试讲即定”的模式,设计包含教学演示、案例分析、师德师风访谈在内的综合性评估,重点考察其知识传授能力、课堂互动技巧以及对教育事业的认同感。唯有将门槛设得精准且适当,才能从源头上保证兼职教师队伍的整体素质。

招聘到位后,精细化的管理是保障教学质量的基石。一套完善的兼职教师管理办法核心条款,本质上是一份“行为契约”与“服务指南”。它至少应涵盖以下几个方面:第一,权责明确的聘用协议。协议中不仅要清晰界定授课任务、课时安排、考核方式,更要对知识产权、保密义务、教学事故的处理等细节做出明确规定,避免未来产生纠纷。第二,规范的教学质量监控体系。这绝不是形式化的听课,而应包括学生评教、同行评议、督导巡查以及教学材料(如大纲、课件、作业)的定期检查。关键在于建立即时反馈机制,将评估结果及时、建设性地反馈给教师,并提供必要的培训支持,帮助他们提升教学水平。第三,人性化的日常管理服务。兼职教师通常有自己的主业,学院应在符合规定的前提下,为其提供必要的便利,如灵活的沟通时间、便捷的行政支持、必要的教学资源等,增强其归属感与职业尊严,从而激发更大的教学热情。管理的目的不是管束,而是赋能,通过制度化与人性化的结合,让每一位兼职教师都能在规范中发挥出最大价值。

薪酬问题,是整个兼职教师管理体系中最敏感、也最核心的一环,直接关系到人才的吸引与保留。一个科学的外聘教师薪酬结构设计,远不止是规定一个固定的兼职教师课时费计算标准那么简单。它需要平衡内部公平性与外部竞争性。首先,课时费的标准制定应是一个多维度考量模型。基础标准通常与教师的职称、学历、教龄等硬性指标挂钩,但这远远不够。我们还必须引入浮动变量,例如,课程的难易程度、是否为新开课程或热门课程、是否需要承担实验或实践教学等。对于某些稀缺领域或行业顶尖专家,则需要采用“一人一议”的协议工资制,以体现其独特价值。其次,薪酬结构应多元化。除了基础的课时费,一个有吸引力的方案还应包括绩效奖金、超课时津贴、交通与通讯补助、年终评优奖励等。这种“基础+绩效+福利”的组合拳,不仅能更全面地肯定教师的付出,也能有效激励他们在教学改革、学生指导等方面投入更多精力。最后,透明与及时的薪酬发放机制至关重要。学院应制定清晰的薪酬核算与发放流程,并确保按时足额支付,这是建立信任的基础,也是学院信誉的直接体现。

在实践中,我们常常看到一些学院因为制度设计的疏漏而陷入困境。例如,薪酬标准长期不变,在市场人才竞争中毫无优势,导致优秀兼职教师流失严重;或是管理过于松散,对教学质量缺乏有效监控,最终损害了学生的学习体验和学院的声誉。更深层次的挑战在于,如何在规范化管理与兼职教师的灵活性之间找到平衡点。过度强调规范,可能会扼杀其独特优势;而过于放任,则可能导致教学质量的失控。破解这一困局,关键在于建立一种基于信任与合作的伙伴关系。学院应将兼职教师视为宝贵的智力资源,而非简单的“课时雇工”,通过定期的座谈会、教学研讨会等形式,倾听他们的声音,鼓励他们参与课程建设与教学改革。

因此,构建一套成功的兼职教师管理体系,绝非一蹴而就的行政任务,它是一项需要持续投入、不断优化的系统工程。它始于一次精准的招聘,贯穿于细致入微的管理过程,并以富有竞争力的薪酬作为稳固的支撑。这三个环节环环相扣,共同塑造了学院对外部人才的吸引力和凝聚力。当学院能够为兼职教师提供一个既能实现其专业价值、又能获得应有尊重与回报的平台时,这些来自各行各业的精英才能真正融入学院的教学生态,成为推动人才培养质量提升的强大外部引擎,为学院的创新发展注入源源不断的活力。