兼职违法吗?时间、合同、社保、学生兼职咋算?

首先,法律对兼职时间限制规定有明确的界定,这是判断其合规性的第一道门槛。根据我国《劳动合同法》,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式,被定义为“非全日制用工”。这种用工形式是法律所承认和保护的,是典型的合法兼职。一旦超出这个时间框架,尤其是在没有明确约定的情况下,就很容易被认定为事实上的全日制劳动关系。届时,用人单位就必须承担全日制用工的全部法律义务,包括签订书面劳动合同、缴纳五险一金、支付加班费等。因此,对于兼职者而言,清晰记录自己的工作时间,既是保障自己权益的凭证,也是确保用工行为不“越界”的标尺。

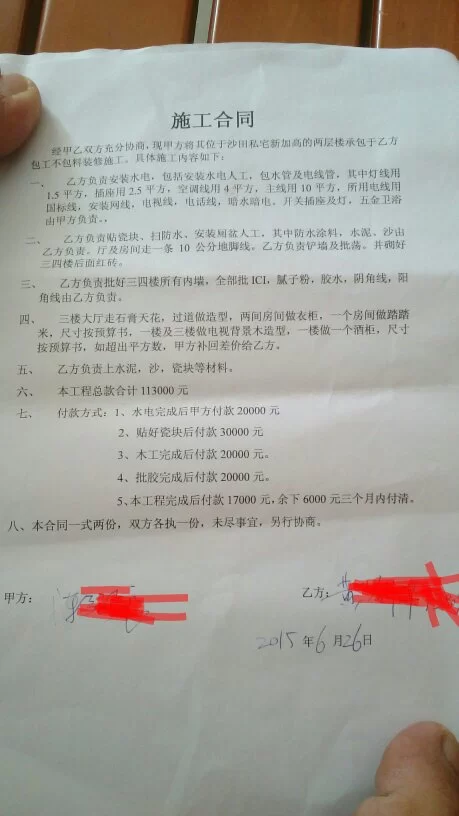

其次,兼职合同怎么签是保障双方权益的核心环节,也是规避法律风险的关键一步。法律允许非全日制用工双方订立口头协议,但这在实践中极易产生纠纷。一份权责清晰的书面合同或协议,远比口头承诺来得可靠。这份协议并非劳动合同的简化版,它应当至少包含几个核心要素:双方主体信息、工作内容与地点、工作时间与报酬标准、薪酬支付周期与方式、工作安全与卫生保障等。特别需要注意的是,协议中应明确双方建立的是“非全日制劳动关系”还是“劳务关系”。前者受《劳动合同法》调整,后者则更多遵循《民法典》。例如,一位已退休人员返聘,其与单位建立的便是劳务关系。明确关系性质,直接决定了未来发生争议时适用的法律和维权途径。拒绝签订任何形式协议、要求缴纳押金或扣押证件的兼职,往往是风险的高发区,应予以高度警惕。

接下来,最具争议也最为复杂的问题便是:兼职需要交社保吗?答案并非一刀切。根据法律规定,在非全日制用工关系中,用人单位通常只需要为劳动者缴纳工伤保险。这是强制性规定,旨在保障兼职者在工作过程中发生意外时的基本权益。至于养老、医疗、失业等其他保险,法律并未强制要求用人单位必须缴纳。劳动者可以灵活选择,以个人身份参加城乡居民基本养老保险和基本医疗保险,或者通过第一份全日制工作由其用人单位缴纳。这就引出了一个更复杂的场景——非全日制用工社保问题中的“双重劳动关系”。如果一名劳动者已经有了全日制工作并已由单位缴纳了全部社保,那么他的兼职单位就无需再为其缴纳社保。但如果一名劳动者同时拥有两份非全日制工作,从法律严苛的角度看,两个用人单位都应为其缴纳工伤保险,而其他险种则仍由劳动者个人负责。这一规定既考虑了劳动者的权益保障,也兼顾了用人单位的成本负担,体现了立法的灵活性。

此外,大学生兼职的法律规定是一个需要单独探讨的特殊领域。在校大学生的身份并非法律意义上的“劳动者”,他们利用业余时间打工,通常与用人单位建立的是“劳务关系”或“实习关系”,而非“劳动关系”。这意味着,劳动法中关于最低工资、工作时间、社保缴纳等强制性规定,并不完全适用于学生兼职。但这绝不意味着学生权益不受法律保护。双方签订的“实习协议”或“劳务协议”依然受《民法典》的保护。协议中约定的报酬、工作内容、安全责任等,双方必须严格遵守。对于学生群体而言,兼职的核心目的是学习和实践,因此更应关注工作环境的安全性、工作的专业性以及是否能获得合法的报酬。要警惕以“培训”为名却不支付报酬、或要求从事高危工作的兼职,这些不仅可能损害个人权益,甚至危及人身安全。

最后,我们需要回归到兼职行为的本质——它是灵活就业的一种体现,是市场经济活力的补充。无论是企业还是个人,在涉足兼职领域时,都应抱持着对法律的敬畏之心。对个人而言,了解自身权利边界,审慎选择兼职机会,善用法律武器保护自己,是避免陷入“兼职违法”困境的根本。对企业而言,规范用工流程,明确用工性质,依法履行应尽义务,不仅是规避法律风险的需要,更是企业社会责任感的体现。当每一份兼职都能在阳光下规范运行,当合同不再是一纸空文,当社保权益得到切实保障,整个灵活就业市场才能健康、有序地发展,为更多社会成员创造价值与机遇。法律的红线并非束缚,而是确保这场关于时间与价值的交换,能够公平、安全、可持续地进行。