兼职需要交社保吗?工伤保险和公积金能交吗?

关于兼职是否需要缴纳社保,尤其是工伤保险和公积金,是许多灵活就业者心中的普遍困惑。这个问题的答案并非简单的“是”或“否”,而是深植于中国劳动法律体系中对不同用工关系的精细划分。要厘清其中的权利与义务,我们必须首先回归法律的本源,探究“兼职”这一概念在法律层面的真实含义,才能为自己的职业生涯构建起坚实的保障防线。

在法律实践中,“兼职”通常指向两种截然不同的关系:非全日制用工与劳务关系。这是理解一切社保问题的分水岭。根据《劳动合同法》的规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这种关系受到《劳动合同法》的强力规制,劳动者与用人单位之间建立的是标准的劳动关系,只是形式上更为灵活。而劳务关系则更为宽泛,它更像是一种平等的民事合作关系,双方的权利义务主要由《民法典》中的合同编来调整,例如项目外包、临时性顾问、一次性任务等。区分这两者的关键在于是否存在人格上、经济上和组织上的从属性,即劳动者是否需要遵守用人单位的规章制度,是否接受其管理和指挥,劳动成果是否是用人单位业务的组成部分。正是这一根本性的差异,决定了社保缴纳义务的天壤之别。

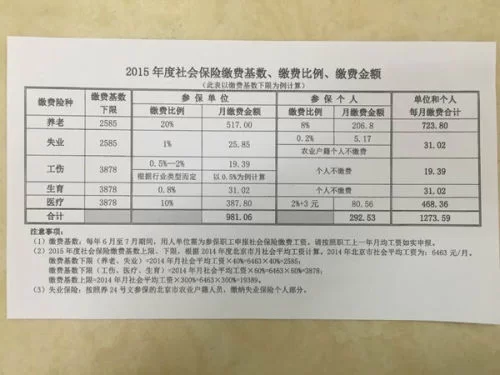

当兼职被界定为非全日制用工时,社保的缴纳便有了明确的法律依据。根据《劳动合同法》和相关社会保险法规的规定,用人单位原则上应当为建立劳动关系的劳动者缴纳全部五项社会保险。然而,考虑到非全日制用工的灵活性,法律作出了特殊安排。其中,工伤保险是唯一的强制性缴纳项目。这意味着,无论双方如何约定,只要构成了非全日制用工关系,用人单位就必须为兼职员工缴纳工伤保险。这并非可选项,而是法定义务,其核心价值在于为兼职员工在工作中可能发生的意外伤害提供最基本的保障。试想,一位在餐厅周末兼职的服务员,若不慎滑倒烫伤,工伤保险将覆盖其医疗费用和工伤待遇,这无疑是至关重要的安全网。至于养老保险、医疗保险和失业保险,法律则赋予了双方协商的空间。用人单位可以不为非全日制员工缴纳,但劳动者若希望获得保障,可以与用人单位协商,由单位代扣代缴或以灵活就业人员身份自行缴纳。这种设计兼顾了企业的用工成本与劳动者的长远保障需求。

与社保相比,兼职可以交公积金吗这个问题则更为复杂,答案也更倾向于否定。住房公积金的缴纳主要依据《住房公积金管理条例》,该条例的适用主体主要是国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工。这里的“在职职工”在实践中通常被理解为建立全日制劳动关系的员工。对于非全日制用工的兼职人员,法律并未强制规定用人单位必须为其缴纳住房公积金。当然,这并不排除一些福利待遇优厚、管理规范的企业,为了吸引和留住人才,主动为兼职员工提供这项福利,但这属于企业的自主行为,而非法定义务。对于劳务关系下的兼职人员,由于双方根本不存在劳动关系,要求对方缴纳公积金更是于法无据。因此,对于绝大多数兼职者而言,公积金是一个可望而不可及的选项。如果个人有长期的住房储蓄需求,可能需要探索其他商业金融产品或关注部分地区针对灵活就业人员推出的公积金自愿缴存政策,但这通常与社保缴纳状态挂钩。

面对法律框架下的现实,广大兼职工作者,尤其是那些将兼职作为主要收入来源的灵活就业人员,需要具备更强的自我保障意识。当用人单位未依法为你缴纳工伤保险时,这不仅是违规行为,更是将巨大的职业风险完全转嫁到了你个人身上。此时,你应当勇敢地拿起法律武器,向当地劳动监察部门投诉,维护自己的合法权益。在签订兼职协议或合同时,务必仔细阅读条款,明确用工性质,并就社保问题进行书面约定,这将是未来维权的重要依据。更重要的是,要主动了解并利用灵活就业人员社保政策。在全国大部分城市,没有固定单位的居民都可以以“灵活就业人员”的身份参加职工基本养老保险和职工基本医疗保险。虽然需要个人承担全部费用,但这能确保你的养老和医疗权益得以连续计算,避免因工作变动而出现保障“断档”。这笔投入,是对自己未来最负责任的投资。

随着平台经济和零工经济的蓬勃发展,兼职工作法律保障的议题正变得越来越重要。现行的社保体系在设计上更多是基于传统的、稳定的全日制用工模式,面对日益多元化的就业形态,其适应性和覆盖面正面临严峻挑战。未来,我们或许可以期待一个更加分层、灵活的社会保障体系,例如,将社保权益与个人账户更紧密地绑定,实现“人随账走”,无论劳动者以何种方式就业,其社保记录都能无缝衔接。同时,对于工伤保险,探索按单、按次计费的即时参保模式,也已成为业界和政策讨论的热点。对于每一位身处其中的兼职者而言,理解规则、善用规则,并在此基础上积极规划个人保障,是在这个充满机遇与挑战的时代中,实现个人价值与职业安全平衡的必修课。主动学习,审慎选择,才能在灵活的职业生涯中行稳致远。