农业中的副业指啥?中年妇女能做哪些副业技能?

谈及农业中的副业,早已不是“农闲时打零工”的简单概念。它是一种对现有农业资源的深度挖掘与价值重构,是农业生产链条的延伸与增值。对于身处农村的中年妇女而言,副业不再是家庭收入的补充,而可能成为实现自我价值、掌握经济主动权的关键路径。这个群体拥有独特的优势:她们熟悉土地的脾性,了解作物的生长规律,掌握着代代相传的乡土手艺,并且具备城市人群所稀缺的耐心与细致。将这些沉睡的资源与个人特质激活,便是开启成功副业的第一步。真正的农业副业,核心在于“融合”,即将第一产业(种植养殖)与第二产业(加工)、第三产业(服务体验)有机结合,创造出远超原材料本身的价值。

利用农产品做副业,是门槛最低、也最容易发挥中年妇女优势的领域。这绝非简单的“把农产品卖掉”,而是通过加工、文创、品牌化等方式,赋予其新的生命。例如,自家果园的苹果,除了直接销售,完全可以被制作成无添加的苹果干、苹果醋、苹果酱。这个过程需要的不仅仅是体力,更是技能。中年妇女需要学习食品保鲜知识、掌握配方比例、了解食品安全法规,甚至要具备基础的审美能力,设计出能打动人心的包装。一位来自山东的阿姨,将村里无人问津的山楂,用传统工艺熬制成酸甜可口的山楂糕,通过朋友圈和邻里口碑,硬是做出了一个小有名气的品牌。她的成功,源于对品质的坚守和对传统味道的传承。这种模式不仅解决了农产品滞销的风险,更将价值提升了数倍乃至数十倍,是典型的“点石成金”。

当副业与体验经济结合,便催生了更具想象空间的农家乐经营模式。但这并不意味着要投入巨资建豪华客栈,而是从“小而美”的角度切入。中年妇女可以将自家干净的院落稍作改造,提供一桌地道的农家饭。这顿饭的精髓,不在于食材多么名贵,而在于“土”与“鲜”——青菜是刚从地里摘的,鸡是自家养的,豆腐是亲手磨的。食客们品尝的不仅是食物,更是一种淳朴的田园生活方式。更进一步,可以开发“一日农夫”体验活动,带领城市家庭下地采摘、学习辨认五谷、参与制作手擀面。这种模式考验的是主人的待客之道、沟通能力和活动组织能力。它将农村的生活场景本身变成了产品,满足了都市人逃离喧嚣、回归自然的情感需求。经营这样的微型农家乐,中年妇女既是厨师,也是导游,更是乡土文化的传播者,其个人价值在互动中得到了充分体现。

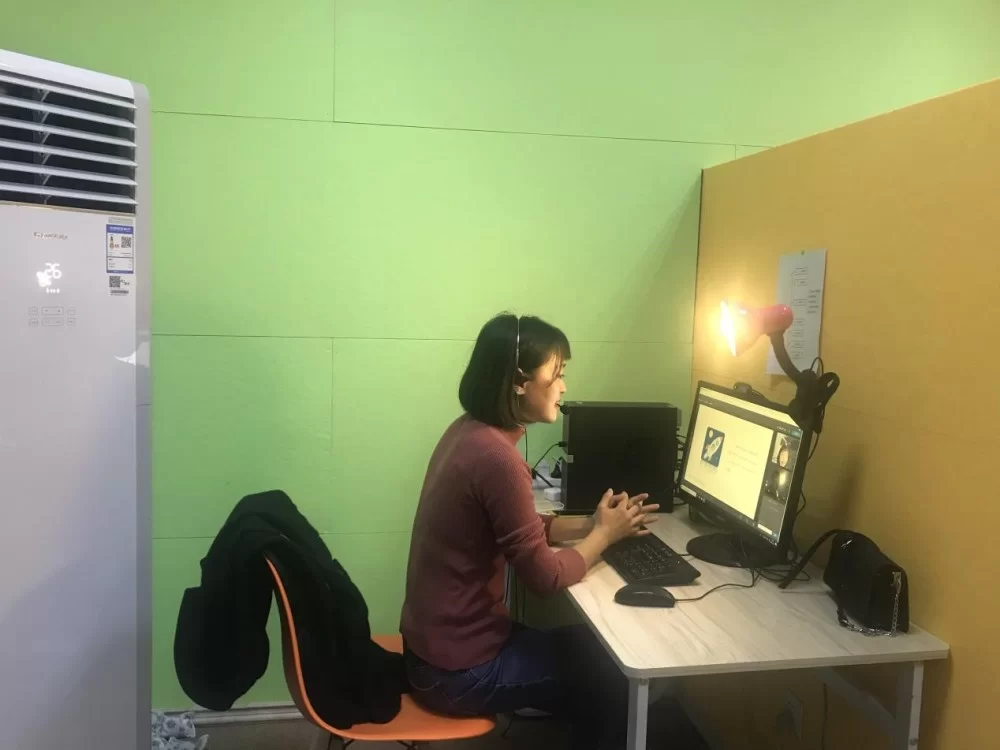

在数字时代,农产品电商直播为农村中年妇女打开了一扇通往广阔市场的大门。许多人觉得直播是年轻人的专利,这其实是一种误解。直播间里,观众最看重的并非主播多么年轻貌美,而是产品的真实性和主播的亲和力。一位朴实的大妈,在自家的果园里,一边摘着桃子,一边用带着乡音的普通话讲述桃子的种植过程,分享如何挑选甜桃的技巧,这种“原生态”的展示反而比任何华丽的辞藻都更具说服力。做电商直播,需要学习的技能包括:智能手机的熟练使用、简单的视频剪辑、直播时的互动话术、以及打包发货和售后服务的流程。这确实是一个挑战,但并非不可逾越。许多地方政府和电商平台都提供了免费的培训课程。关键在于迈出第一步,敢于在镜头前展示真实的自己和产品。直播不仅是卖货,更是在讲述一个关于土地、劳动和收获的故事,这种情感连接是建立客户忠诚度的基石。

无论是哪种形式的副业,其成功的内核都离不开农村女性创业技能的系统性提升。这不仅仅是单一的技术,更是一种综合能力的构建。首先是学习能力,要敢于接受新事物,无论是学习一门新的手艺,还是学习使用一个新的软件。其次是财务意识,要学会记账,核算成本与利润,让副业经营变得清晰可控。再者是品牌思维,即便是小规模经营,也要有自己的名字和口碑,要注重产品质量和客户反馈,用心维护自己的“金字招牌”。最后,也是最重要的一点,是社群协作能力。单打独斗的时代已经过去,村里的几位姐妹可以组成合作社,有的擅长加工,有的擅长销售,有的擅长包装,形成优势互补,共同打造区域性的特色品牌。这种抱团发展,不仅能降低风险,更能提升整个村庄的产业影响力。

从土地到餐桌,从线下到线上,农业副业的形态日益丰富,但其本质始终是对人与自然和谐关系的再创造。对于中年农村妇女来说,投身副业,收获的绝不仅仅是金钱上的回报。它是一次自我发现之旅,让她们在日复一日的辛劳之外,找到了新的身份认同和成就感;它是一场知识的更新,让她们在与外界的连接中,拓宽了视野,提升了能力;它更是一种文化的传承,那些即将被遗忘的乡土技艺、饮食文化,在她们的巧手下,得以重新焕发光彩。这条路或许充满挑战,需要不断学习与尝试,但每一步都踏在坚实的土地上,每一分收获都带着汗水与智慧的芬芳。副业,如同一粒充满希望的种子,在广袤的田野上,正生根发芽,预示着一个更加丰盛和多元的未来。