领导干部兼职政策具体有哪些,科技人员也能兼职吗?

在探讨公职人员行为规范的语境中,“兼职”无疑是一个高度敏感且复杂的话题。它既牵涉到公共权力的廉洁行使,也关联到人才资源的合理流动与价值释放。当前我国的政策体系对此并非采取“一刀切”的禁绝,而是构建了一套基于身份差异、旨在实现“分类管理、精准施策”的复杂框架。因此,要回答“科技人员也能兼职吗”这个问题,就必须首先厘清针对领导干部的严格约束,进而理解对专业技术人员的鼓励与引导,二者共同构成了当前兼职政策的完整图景。

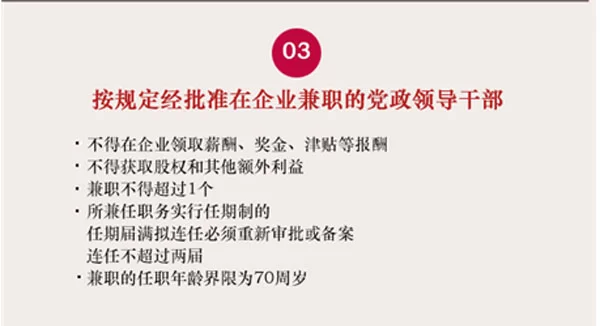

领导干部兼职政策的核心在于“严”字当头,其根本出发点是防范利益冲突,确保公职人员能心无旁骛地履行本职工作,维护政府公信力。根据领导干部兼职政策最新规定,这里的“领导干部”通常指党政机关、人民团体、事业单位中担任领导职务的人员。对于这一群体,兼职的门槛极高,审批程序极为严格。原则上,党政领导干部不得在企业或其他营利性组织中兼任职务,确因工作需要须在批准的社团兼职的,也必须严格遵循“一人一职、不得取酬”的原则。更为关键的是,关于领导干部兼职取酬规定,政策划出了一条绝对不可逾越的“红线”——严禁任何形式的兼职取酬。这里的“酬”范畴非常广泛,不仅包括工资、奖金、津贴,还涵盖了股权、期权、津贴补贴以及实物福利等一切经济利益。任何违反规定的行为,都将被视为违纪,面临从组织处理到纪律处分的严重后果。这一系列规定的背后,是对权力寻租空间的有力挤压,旨在从源头上切断公权与私利之间的不当联系,确保权力的清正廉洁。

然而,当我们将目光从行政序列转向专业技术领域,特别是肩负着创新驱动发展使命的科技人员群体时,政策的色调则呈现出截然不同的另一面。对于“科技人员也能兼职吗”这个问题,答案是肯定的,并且是受到政策鼓励的。这源于国家对于科技成果转化和创新发展的迫切需求。长期以来,大量科研成果“锁”在实验室和论文里,难以转化为现实生产力。为了打通这“最后一公里”,国家出台了一系列针对性政策,核心要义就是“放活”人才。事业单位科技人员兼职创新政策正是这一思路的集中体现。该政策明确鼓励高校、科研院所的科技人员在履行本单位岗位职责、完成本职工作的前提下,经所在单位批准,可以到企业兼职、离岗创业,或者利用自己的专业知识为社会提供技术服务。这种制度设计,意在打破体制壁墙,让智力资源作为生产要素在市场中自由流动,促进产学研深度融合,加速科技成果向现实生产力转化。

具体到执行层面,高校科研人员兼职管理办法等细则性文件提供了更为清晰的路径指引。与领导干部的“严禁取酬”不同,科技人员通过合规兼职所获得的合法收入是受政策保护的。这包括但不限于在企业兼职获得的薪酬、技术转让的收益、提供咨询服务的报酬等。当然,这种“放活”并非毫无约束。首先,兼职的前提是“不影响本职工作”,不能因为兼职而荒废了教学科研任务。其次,必须履行报批程序,所在单位对其兼职活动负有审核和监管责任,确保兼职行为与其专业领域相关,且不存在利益冲突。再次,涉及知识产权的归属、使用和收益分配,需要事先与所在单位及兼职对象进行明确约定,避免日后产生纠纷。这种“鼓励与规范并重”的模式,既为科技人员松绑,激发了他们的创新活力,也通过制度设计保障了国家、单位和个人的合法权益,形成了一种多方共赢的局面。

实践中,最容易出现混淆和风险的是那些“双肩挑”人员,即既是领导干部又是科研骨干的群体。例如,一位大学的学院院长或研究所的所长,他同时可能是一位杰出的科学家。对于这类人员,其兼职行为的适用标准,通常以其“领导干部”身份为主要判断依据。也就是说,只要其担任了行政领导职务,就必须首先遵循领导干部兼职的严格纪律规定。如果他们希望从事科研相关的兼职活动,往往需要先辞去或免去行政领导职务,回归纯粹的科研人员身份,才能享受科技人员兼职创新政策的红利。这一区分至关重要,它体现了政策制定者在平衡纪律与创新时的审慎与智慧,即权力越大,约束越严;专业越精,舞台越广。

政策的生命力在于执行,也在于其与时俱进的调整。当前,领导干部兼职监管正在借助大数据、信息化等手段,变得更加精准和高效,违规行为的发现和查处力度持续加大。而对于科技人员兼职,政策的导向则是进一步简化流程、优化服务,破除阻碍人才流动的体制机制障碍。未来的发展趋势,将是这两个方向的并行深化:一方面,对掌握公权力的领导干部,监督的笼子将越扎越紧,确保权力在阳光下运行;另一方面,对掌握核心技术的科技人员,发展的空间将越来越广,鼓励他们在服务国家战略和经济社会发展中实现个人价值。这种差异化治理,最终指向一个共同目标:构建一个既风清气正又充满活力的社会生态,让权力回归服务本位,让创新成为驱动发展的核心引擎。