啥叫缺岗兼职人员?缺铁性贫血和贫血有啥区别?

在日常生活中,我们常常听到“贫血”这个词,似乎一旦感到疲劳、面色苍白,就会给自己贴上贫血的标签。紧接着,一个更具体的名词——缺铁性贫血,便会浮现在脑海中。然而,一个普遍且关键的认识误区在于,大多数人将“贫血”与“缺铁性贫血”完全划上了等号。事实上,贫血不等于缺铁性贫血,后者仅仅是前者众多类型中的一种。理解这一核心区别,不仅是对健康常识的准确把握,更是进行科学诊断与有效治疗的前提。

首先,我们需要清晰地定义什么是贫血。从医学角度看,贫血并非一种独立的疾病,而是一组临床症状的综合表现,其本质是人体外周血红细胞容量减少,低于正常范围下限。我们可以将血液想象成一个负责运输氧气的物流系统,红细胞就是快递车,而血红蛋白则是车上的“氧气包裹”。当快递车的数量(红细胞计数)或车上包裹的总量(血红蛋白浓度)不足时,全身各组织器官的氧气供应就会受阻,从而引发一系列不适,如头晕、乏力、心悸、气短、面色苍白等。因此,贫血是一个宏观的、结果性的诊断,它告诉我们“运力不足”了,但并未指明导致“运力不足”的根本原因究竟是什么。

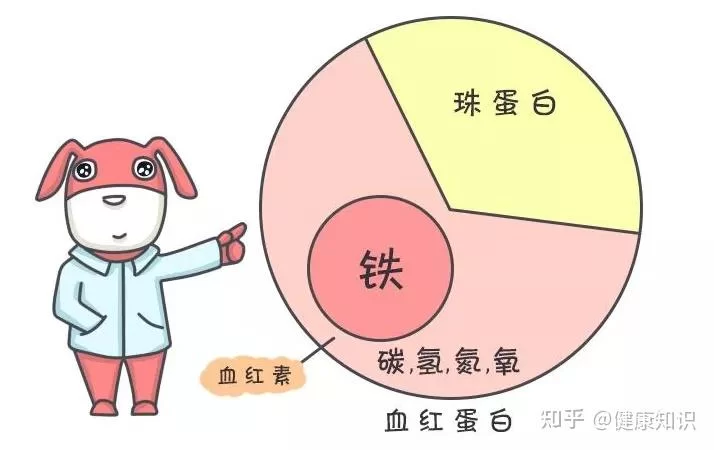

那么,贫血的类型有哪些?这正是理解其与缺铁性贫血区别的关键。根据病因和发病机制的不同,贫血可以分为三大类。第一类是红细胞生成减少性贫血,这是最常见的一类,意味着生产红细胞的“工厂”(主要是骨髓)出了问题。这其中又可细分为:造血原料不足或利用障碍,比如我们重点讨论的缺铁性贫血(铁原料缺乏)、巨幼细胞性贫血(叶酸或维生素B12缺乏);以及骨髓造血功能障碍,如再生障碍性贫血,即工厂本身产能衰竭。第二类是红细胞破坏过多性贫血,也称为溶血性贫血,意味着“快递车”本身有缺陷或外部环境恶劣,导致其过早、过快地被损坏,寿命远短于正常的120天。第三类是失血性贫血,即因各种原因(如外伤、手术、消化道溃疡、月经过多等)导致血液直接流失,造成红细胞和血红蛋白的绝对减少。由此可见,缺铁性贫血只是庞大的贫血“家族”中的一个成员,专指因体内储存铁耗尽,影响了血红蛋白合成而引起的一种小细胞低色素性贫血。

既然明确了这一点,下一个问题自然就是:如何判断是不是缺铁性贫血?这需要结合临床症状和专业的实验室检查。缺铁性贫血的症状既有贫血的共性,也有其特殊性。共性的疲劳、头晕、心悸等源于组织缺氧。而其特殊性则与铁元素在人体内的其他生理功能有关。例如,铁是许多含铁酶的组成部分,缺乏时可能导致上皮组织异常,出现指甲变薄变脆、甚至反甲(匙状甲);口腔黏膜病变,如口角炎、舌炎;神经精神系统异常,部分儿童可能出现异食癖,即偏爱进食非营养物质,如冰块、泥土等。当然,这些特异性症状并非人人都会出现。确诊的金标准依然依赖于血液检测。医生会开具血常规检查,重点关注平均红细胞体积(MCV)和平均红细胞血红蛋白含量(MCH),这两项指标在缺铁性贫血中会显著降低,呈现“小细胞低色素”的典型特征。进一步,会检查血清铁蛋白、血清铁、总铁结合力等铁代谢指标。其中,血清铁蛋白是反映体内储存铁最敏感的指标,其水平降低是诊断缺铁性贫血的关键依据。

一旦确诊,缺铁性贫血的症状与治疗便成为患者最关心的话题。治疗的核心原则是“去除病因”与“补充铁剂”双管齐下。去除病因意味着要找到并解决导致缺铁的根本问题。如果是因月经过多,需进行妇科调理;如果是消化道溃疡慢性失血,需治疗溃疡;如果是饮食习惯不佳,则需调整膳食结构。在此基础上,补充铁剂是直接有效的手段。首选口服铁剂,如硫酸亚铁、琥珀酸亚铁等。服用铁剂时需注意,应餐后服用以减轻胃肠道刺激,并避免与茶、咖啡、牛奶等影响铁吸收的食物同服。同时,补充维生素C可以显著促进铁的吸收。对于无法耐受口服铁剂或吸收障碍的患者,则可能需要采用静脉注射铁剂的方式。治疗是一个持续的过程,即使在血红蛋白恢复正常后,仍需继续补充铁剂数月,以补足体内的储存铁(铁蛋白),否则极易复发。

预防缺铁性贫血同样重要,尤其对于高危人群,如婴幼儿、青少年女性、孕妇及哺乳期妇女。膳食调整是基础,应多摄入富含血红素铁的食物,如红肉(猪、牛、羊肉)、动物肝脏、动物血等,其吸收率远高于植物性食物中的非血红素铁。同时,搭配富含维生素C的新鲜蔬菜水果,能有效提高铁的吸收利用率。对于特定人群,在医生指导下进行预防性铁剂补充也是必要的措施。

深入探究贫血与缺铁性贫血的关系,我们得以拨开迷雾,看到一个更为清晰和严谨的健康图景。将贫血视为一个信号灯,它警示我们身体内部的某个环节出现了失衡。而缺铁性贫血,则是指向“铁缺乏”这一具体路标的明确指引。面对“运力不足”的警报,我们不应盲目地“加油”,而应首先通过科学的检测,弄清楚是“燃料”(铁)不足,还是“发动机”(骨髓)故障,或是“油箱漏了”(失血)。唯有如此精准定位,才能采取最恰当的应对策略,让身体的物流系统重新高效、平稳地运转起来。这种对细微差别的洞察力,正是从被动应对走向主动健康管理的关键一步。