啥工作有人愿兼职,为啥有些人却不愿意工作?

当今社会呈现出一种耐人寻味的悖论:一边是“副业刚需”、“斜杠青年”的浪潮席卷而来,无数人对灵活的兼职工作趋之若鹜;另一边却是“躺平”、“ quiet quitting ”心态的蔓延,相当一部分人对传统意义上的“上班”表现出明显的疏离与抗拒。这种看似矛盾的景象,共同指向了一个核心议题:我们究竟需要一份什么样的“工作”?要理解这一现象,就必须深入剖析兼职市场的吸引力所在,并探寻那些“不愿意工作”声音背后的深层动因。

灵活的兼职工作的崛起,是对传统雇佣模式的“用脚投票”。 那些广受欢迎的兼职,其共性在于打破了时空的刚性束缚,赋予了个体前所未有的自主权。例如,新媒体内容创作者、线上课程讲师、独立设计师、技能型家教、本地生活服务的达人探店等,这些工作无一不是以结果为导向,过程高度自由。从业者可以自主安排工作时间,选择服务对象,甚至在一定程度上定义自己的工作内容。这种模式的核心价值,在于它将人的价值直接与市场对接,省去了繁琐的层级管理和办公室政治,让每一份努力都能更直观地转化为回报。对于追求自我掌控感和即时反馈的现代人而言,这种将人生从单行道切换为多车道立交桥的体验,其吸引力远非一份稳定但沉闷的全职工作可以比拟。

然而,将“不愿意工作”简单归因于懒惰或懈怠,是一种极大的误读。探究年轻人不想上班的真实原因,会发现其背后是价值体系的深刻变迁。首先,是“投入产出比”的失衡感。在高强度的“内卷”氛围下,许多全职岗位要求员工付出的不仅仅是八小时的工作时间,还包括无形的情绪价值、个人生活空间的让渡以及持续的精神内耗。当薪酬涨幅追不上生活成本,当职业晋升通道变得狭窄而模糊,当“996”成为常态却换不来预期的职业安全感时,工作的性价比便在年轻人心中大打折扣。他们并非不愿意付出,而是不愿意参与一场规则不公、回报不确定的“无限游戏”。

其次,更深层次的原因在于工作意义与个人价值实现的断裂。传统工业时代塑造的“螺丝钉”式岗位,在信息爆炸、个性彰显的今天,越来越难以满足新生代劳动者的精神需求。日复一日的重复性劳动、流程化的审批、以及与最终价值创造的遥远距离,使得工作本身变得空洞化。当一份工作无法提供成长的空间,无法让人感受到创造的价值,无法与个人的兴趣和长远目标产生共鸣时,它就沦异化为纯粹的谋生工具。而这一代人,在物质相对丰裕的环境中成长,他们天然地追求更高层次的需求——自我实现。他们渴望的,是一份能够滋养自我、而非消耗自我的事业。

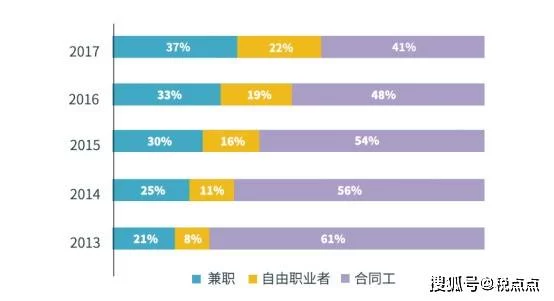

零工经济的蓬勃发展,恰好为这种心态的转向提供了现实的土壤。在零工经济下的职业选择中,个体不再被动地等待一个“职位”,而是主动地构建自己的“产品”。每个人都可以成为一个独立的服务品牌,通过平台接单,用自己的专业技能和独特价值直接服务客户。这种模式将“找工作”的逻辑,转变为“经营自己”的逻辑。它迫使人们思考:我的核心竞争力是什么?我能为市场提供什么独特的价值?这无疑是一种更高级的挑战,但同时也蕴含着更广阔的可能性。它将职业发展的主动权,真正交还到了个人手中。

那么,面对这样的趋势,副业如何平衡主业与生活便成为一个关键命题。理想的副业并非是主业的简单重复或体力透支,而应是主业的补充、延伸甚至是“反哺”。一种健康的模式是,副业源于个人兴趣或一项可迁移的技能,它不仅能带来额外收入,更能拓展认知边界、积累多元经验、甚至在未来可能转化为新的主业。例如,一位程序员利用业余时间开发一款个人应用,一位市场营销人员运营自己的知识付费社群。这种平衡需要极强的自律和时间管理能力,但它所带来的复合型成长,是单一职业路径难以企及的。它让生活变得更有韧性,也让个体在面对职业不确定性时,拥有了更多的选择权和底气。

归根结底,无论是投身兼职浪潮,还是对传统工作说“不”,其背后都是个体对自身生活方式和生命价值的主动探索与重新定义。这并非一场简单的“工作”与“不工作”的对立,而是一代人用行动对“何为有价值的劳动”、“何为理想的生活”发出的深刻诘问与重构。工作的形态正在变得前所未有的多元和流动,而真正的挑战在于,我们能否在这场变革中,找到那条既能安身立命,又能安放灵魂的独特路径。