国企员工能在外兼职吗?不得兼职取酬怎么算?

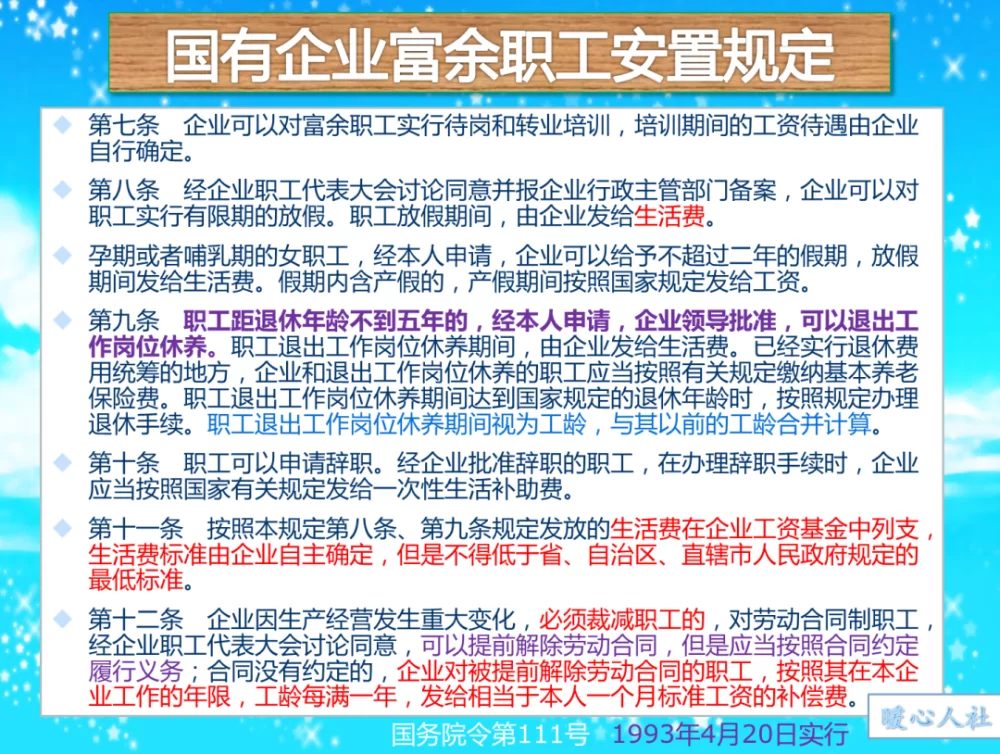

国企员工究竟能否在外兼职?这个看似简单的问题,实则牵动着数百万体制内同仁的职业规划与个人发展神经。答案并非一刀切的“能”或“不能”,而是悬浮在一系列刚性规定与模糊地带之间的复杂权衡。核心原则源于《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等文件中的明确要求:不得未经批准兼任本企业所出资企业或者其他企业、事业单位、社会团体、中介机构的领导职务,或者经批准兼职的,不得擅自领取薪酬及其他收入。这条“不得兼职取酬”的红线,构成了所有讨论的基石,但其具体内涵与外延,远比字面意思更为深刻和复杂。

要准确理解“不得兼职取酬”,必须先解构“兼职”与“取酬”这两个核心概念。所谓“兼职”,并不仅限于我们通常理解的“打第二份工”。其范畴涵盖了在任何经济实体或社会组织中担任董事、监事、经理、顾问等任何形式的实质性职务,即便这种职务是名誉性的、非执行性的,也可能被认定为兼职。关键在于该职务是否赋予了个人对第三方组织的决策权、影响力或管理权。而“取酬”的界定则更为宽泛,它绝不限于每月固定的工资或劳务费。任何形式的经济利益,包括但不限于股权、期权、分红、项目提成、实物奖励、报销费用、甚至是为亲属或特定关系人安排工作所带来的间接利益,都可能被纳入“取酬”的范畴进行审查。因此,判断一项行为是否违规,关键在于其是否利用了国企员工的身份、职务影响或内部信息,为外部组织谋利并以此换取个人私利,这背后触及的是国有资产保值增值与防止利益输送的根本逻辑。

从法规政策的纵向维度来看,我国对国企人员兼职的管理呈现出“层级越高,管制越严”的鲜明特征。对于普通员工,虽然约束力度相对领导人员有所缓和,但并非全无限制。许多国有企业会通过内部员工手册、廉洁从业协议等形式,明确要求员工不得从事与公司业务存在竞争关系、或可能影响本职工作的兼职活动。一旦普通员工的兼职行为导致其精力分散、工作效率下降,或利用工作时间、公司资源处理私活,同样会构成严重的违纪。而对于中层以上管理人员,特别是《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》所指的“领导人员”,规定则近乎严苛。他们不仅严禁在外兼职取酬,连未经批准的对外投资、持有非上市企业股份、从事社会中介服务等活动都受到严格限制。这种差异化管理的背后,是对权力寻租风险的有效防控,确保掌握更多资源配置权的核心骨干能够心无旁骛,专注于企业的发展大局。

那么,面对如此严格的约束,国企员工是否就完全失去了利用业余时间创造额外价值的可能?答案也并非绝对。关键在于探索并走通“国企员工合规副业路径”。首先,与本职工作完全无关、不占用工作时间、不使用任何公司资源的纯粹个人爱好,在合规性上通常具有较高空间。例如,一位国企的会计,利用周末时间进行文学创作并投稿获得稿酬,只要其作品内容不涉及公司商业秘密,不利用职务之便进行宣传,这种行为往往被视为个人知识产权的合法变现。其次,被动性收入是被普遍接受的合规路径。通过自有资金进行股票、基金等金融市场的合法投资,或将个人名下的闲置房产进行出租,所获得的股息、红利和租金,属于个人财产性收益,与“兼职取酬”中的劳务性、经营性收入有着本质区别。再次,参与公益性、非营利性的社会活动,如在社区担任志愿者、为非营利组织提供专业咨询且不收取报酬,这不仅不违规,反而体现了国企员工的社会责任感。

然而,必须清醒地认识到,任何游走在政策边缘的行为都伴随着巨大的风险。“国企员工违规兼职后果”的严重性,远超许多人的想象。轻则,可能会面临单位的纪律处分,从通报批评、诫勉谈话,到扣减绩效奖金、取消年度评优资格,乃至岗位调整、降职降级。这些处分将被记入个人档案,对其在体制内的长期发展造成难以挽回的负面影响。重则,若兼职行为被认定为利用职务便利为他人谋利并收受好处,可能触碰刑法,构成受贿罪或为非法经营同类企业提供便利罪等,届时面临的将是法律的严惩。此外,违规行为一旦暴露,个人在组织内的信誉将荡然无存,同事与领导的信任基础会被动摇,职业生涯将陷入“污点化”的困境。在日益强化的大数据监察与背景审查体系下,试图通过隐蔽手段规避监管的做法,无异于在钢丝上行走。

归根结底,国企员工在选择是否兼职、如何兼职的问题上,需要完成一次深刻的自我审问与合规性评估。这不仅仅是规避风险的被动策略,更是对自身职业身份与价值追求的主动定位。在新时代背景下,国有企业肩负着推动国家高质量发展的重任,其员工的一言一行都与国有资产的声誉与安全紧密相连。追求个人价值的实现无可厚非,但必须建立在恪守职业伦理、严守法规红线的基础之上。与其在模糊地带试探,不如将精力聚焦于提升在本职岗位上的核心竞争力,将个人成长深度融入企业发展的宏伟蓝图之中。当个人才华与组织使命同频共振时,所收获的职业成就感与长远回报,远非一份高风险的兼职所能比拟。这或许才是国有企业在职人员面对“兼职”诱惑时,最应当坚守的智慧与定力。