在职教师能兼职吗?为啥规定不让收报酬?

“铁饭碗”的光环之下,是在职教师群体对个人价值与收入提升的现实渴望,而“严禁有偿补课”的红线,则像一道无形的墙,让这份渴望常常陷入困惑与挣扎。在职教师究竟能否兼职?为何国家层面要三令五申,甚至将“不收报酬”作为一项硬性规定?这并非简单的行政管理,而是牵涉到教育公平、职业伦理与社会公信力的深刻命题。要理解这一系列规定的内在逻辑,我们必须拨开表象的迷雾,深入其核心的价值考量。

首先,最根本的出发点在于捍卫教育公平这一社会基石。基础教育阶段,尤其是义务教育,其核心属性是公共产品,旨在为每一个孩子提供相对平等的成长起点。一旦教师开启有偿补课的“副业”,就极易将公共教育资源异化为私人牟利的工具。试想,一位老师若在课余时间为自己的学生提供有偿辅导,他能否保证不在日常教学中“留一手”?能否避免在课堂上对未参加其补习班的学生表现出无意的冷落?这种隐性的利益关联,会直接撕裂课堂内的公平氛围。学生之间不再因努力程度而竞争,而是因家庭能否支付得起额外费用而被划分成“VIP客户”与“普通用户”,这对于心智尚未成熟的孩子而言,是极其残酷且不公平的现实。因此,禁止有偿补课,本质上是切断权力与利益的输送链条,确保教师的精力与智慧公平地洒向每一个座位,维护教育的“净土”本色。

其次,这一规定是对学生健康成长权益的切实保障。在“双减”政策出台前,课外补习的“军备竞赛”已让无数家庭与学生不堪重负。当补课的来源变成朝夕相处的任课老师时,这种压力会被进一步放大。家长往往会陷入一种“不补就落后”的集体焦虑,即使心有不甘,也不得不“随大流”,生怕自己的孩子被区别对待。这不仅加重了家庭的经济负担,更剥夺了孩子宝贵的休息、玩耍与全面发展的时间。教育的目标是培养健全的人,而非刷分的机器。禁止教师有偿补课,正是从制度层面为学生减负,将他们从无休止的题海中解放出来,让其回归健康、多元的成长轨道。这体现了教育政策从“效率优先”向“人本关怀”的深刻转变。

再者,从职业伦理的角度看,这是对教师公益属性的坚守。教师,被誉为“人类灵魂的工程师”,其职业天然带有强烈的公益色彩和奉献精神。这份职业的尊荣,很大程度上来源于社会对其无私奉献的普遍认同。当知识可以直接用金钱来量化,当师生关系掺杂了雇佣与被雇佣的商业逻辑,教师职业的神圣性便会受到侵蚀。家长的每一次付费,都可能被误解为一种“投资”,这种心态会微妙地影响他们对教师的期待,甚至干预正常的教育教学。禁止有偿兼职,正是为了厘清这一边界,让教师回归其“传道授业解惑”的纯粹角色,让师生关系建立在知识、尊重与关爱的基础之上,而非冷冰冰的交易。这既是对教师职业的保护,也是对社会尊师重教风尚的维护。

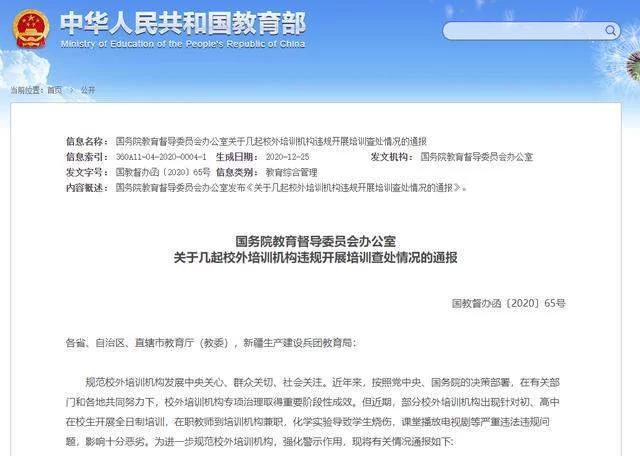

那么,是否意味着在职教师被完全剥夺了发展个人兴趣、提升收入的可能性?答案并非全然否定。政策禁止的是“有偿补课”这一特定行为,而非一切形式的兼职活动。根据相关规定,在不影响本职工作、不利用职务之便谋取私利、不损害教育形象的前提下,教师可以从事一些与教育教学无直接利益冲突的副业。例如,利用业余时间进行文学创作、艺术创作,在线上分享非学科类的知识技能(如书法绘画心得、生活常识科普),甚至在不与教学时间冲突的情况下从事一些简单的体力劳动。这些活动的共同特点是:它们不依赖于教师的“教师”身份,不占用其职务带来的信息优势或生源资源,更不会对本职工作造成不良影响。关键在于如何界定“影响”和“利用”,这需要教师本人具备高度的自律性和职业判断力,同时学校也应建立更为清晰的报备与审核机制,为合规的“副业探索”提供通道,为违规行为划定红线。

从更深远的层面看,禁止教师有偿兼职的规定,也倒逼着整个教育生态进行深刻的反思与重构。它将问题从“教师要不要去补课”引向了“如何让教师安心从教、乐于从教”。一个优秀的教师,其价值绝不应仅仅通过课外补课来体现。这就要求社会、政府与学校必须共同努力,切实提高教师的薪酬待遇和社会地位,完善其职业发展路径,提供更多的专业培训与晋升机会,让教师在三尺讲台之内就能获得足够的职业尊严感和物质保障。当教师的付出与回报在体制内形成良性循环时,铤而走险去触碰政策红线的动机自然会大幅减弱。这或许才是治本之策,也是对教师群体最大的尊重与关怀。

因此,关于在职教师能否兼职的讨论,其答案远非一个简单的“能”或“不能”。它是一面镜子,映照出我们在追求教育公平、坚守职业伦理与关注个体发展之间的复杂权衡。理解了规定背后的良苦用心,每一位教育工作者才能更好地校准自己的职业航向,在守护好那份属于讲台的纯粹与神圣的同时,也寻找个人价值实现的多元可能。这需要法律的刚性约束,更需要每一位教师内心深处的价值自觉。