大学助教工资一般多少,讲师比助教能高多少?

大学助教的薪资究竟处在一个怎样的水平?这个问题无法用一个简单的数字来回答,因为它是一个高度分化的复杂结构。坦率地说,绝大多数情况下,助教的身份仍然是“学生”,其收入本质上是一种“求学补贴”而非“劳动报酬”。其核心来源通常分为三大部分:学校或学院发放的固定助学金、导师科研项目提供的劳务费,以及个人承担“三助”(助研、助教、助管)岗位的津贴。在一线城市或顶尖的985高校,一个理工科博士生若导师项目经费充足,每月到手总收入(扣除学费、住宿费前)可能在3000元至8000元之间,但这已属相当可观的上限。而对于人文社科领域或普通院校的助教而言,收入可能主要集中在2000元至4000元的基本补贴区间。这种差距的背后,是学科经费、导师资源与学校层次的三重叠加效应。因此,当我们谈论助教工资时,必须认识到其“补贴”属性和极强的个体差异性,它仅仅是维持博士生基本生活与学术活动的经济基础。

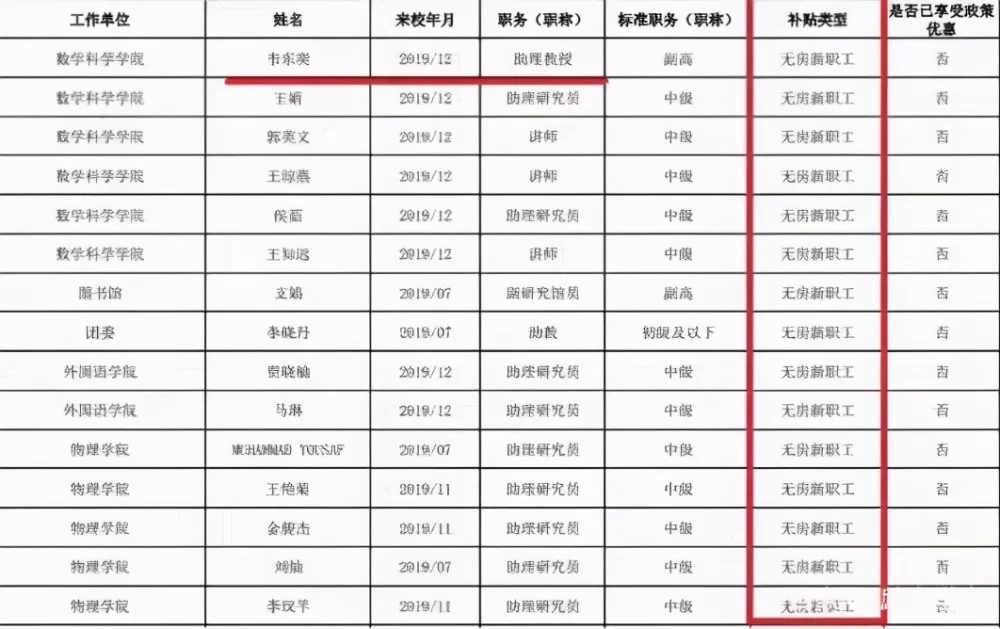

从助教到讲师的跨越,绝不仅仅是头衔的变更,而是一次身份的根本性转变——从“学生”到“雇员”。这一转变带来的收入差距是显著的,也是多维度构成的。讲师的薪酬体系正式纳入了国家事业单位的工资框架,通常由四大部分构成:岗位工资、薪级工资、绩效津贴和各类福利补贴。其中,岗位工资和薪级工资相对固定,但数额并不高,真正拉开差距的是绩效津贴。这部分收入与个人的科研成果(如发表高水平论文、申请课题)、教学工作量以及社会服务等直接挂钩。一个刚刚入职的讲师,在“非升即走”的预聘制压力下,其年薪构成可能非常有竞争力。例如,一些东部沿海的“双一流”高校,为吸引优秀的博士毕业生,开出的“打包价”(年薪、科研启动经费、安家费总和)可能高达30万至50万元。然而,这并非普遍现象。在广大中西部地区或普通本科院校,一个新晋讲师的月度到手收入可能在6000元至12000元之间。讲师比助教能高多少?一个粗略但相对真实的估算是,在完成身份转换后,其稳定年收入通常是助教时期的2到5倍,甚至更高。这种跃升的本质,是薪酬逻辑从“补贴生存”向“购买产出”的转变。

聚焦于“博士毕业当讲师工资”这一具体场景,我们会发现一幅更加复杂且充满竞争的图景。当前,国内高校教师招聘,尤其是针对青年教师,已高度市场化。“人才帽子”成为决定薪酬水平的最关键变量。一个拥有海外顶尖大学博士学位或高水平科研成果的“准人才”,在求职谈判中占据绝对优势。他们不仅能获得远超普通讲师的起薪,还能附带数十万乃至上百万的科研启动经费和安家费。这背后折射出高校在“双一流”建设背景下对顶尖人才的渴求与争夺。反之,对于大多数背景普通的博士毕业生,他们面对的则是“预聘-长聘”制度的严格考核。他们拿到的或许是一个名义上很高的年薪,但这笔钱往往被分解为基本工资、绩效和任务达成奖励,一旦在聘期内未能完成规定的科研任务(如在顶级期刊发表论文、拿到国家级项目),不仅面临解聘风险,实际到手的收入也会大打折扣。因此,博士毕业生的讲师起薪呈现出巨大的“马太效应”,顶尖者与普通者之间的鸿沟,甚至超过了讲师与助教之间的平均差距。

将视野放大到整个国内高校教师薪酬体系,我们能更清晰地看到助教与讲师薪资定位的深层逻辑。这个体系正经历着从“铁饭碗”时代的平均主义向“绩效为王”时代的精英主义转型。过去,高校教师的收入差距主要体现在工龄和职称上,整体较为均衡。而现在,市场化的引入打破了这种平衡。顶尖高校凭借其雄厚的财力,能够提供极具竞争力的薪酬包,从而虹吸最优秀的人才,这进一步加剧了不同层次高校间的薪酬分化。同时,学科差异也愈发明显。理工科、经管类等应用学科由于更容易获得企业横向课题和市场化经费,其教师的“隐性收入”和绩效上限远高于传统的人文基础学科。这种分化不仅体现在讲师与助教之间,更贯穿于教授、副教授、讲师的整个职业生涯。薪酬体系的改革,一方面旨在激发教师的科研活力,提升大学的整体竞争力;另一方面也给从业者带来了前所未有的压力和不确定性。

理解了助教与讲师的薪资构成与差距,实际上是为学术生涯规划提供了最现实的参照系。选择成为一名助教,意味着在短期内必须接受相对拮据的生活,将经济希望寄托于导师的“仁慈”和自身的“三助”岗位。而决心走向讲师岗位,则是一场高风险、高回报的博弈。它要求你不仅要具备扎实的学术功底,还要有在激烈竞争中脱颖而出的“产品”意识——将自己的科研成果包装、推销出去。薪酬是支撑理想主义的现实基石,看清这块基石的构成与重量,才能在学术的道路上走得更稳、更远。这不仅仅是一份收入账单,更是一张关于个人价值、市场需求与制度环境的深度地图,指引着每一个身在或向往象牙塔的人,做出最适合自己的选择。