女生做兼职忍不住老发朋友圈,这样真的好吗?

首先,我们必须理解这种分享行为背后的深层心理驱动。对于许多初次踏入社会的年轻女性而言,兼职不仅仅是赚取零花钱的方式,更是一场重要的自我探索与身份认同的旅程。每一次打卡,每一次记录,都像是在为自己的成长地图上插上一面小旗。当她将兼职的辛苦与收获发布在朋友圈时,她寻求的不仅仅是点赞和评论,更是一种来自社交圈的“见证”与“肯定”。这种肯定,能极大地缓解初入职场的不安与焦虑,成为她坚持下去的心理燃料。此外,分享也是一种情绪的出口和生活的记录。遇到有趣的顾客、完成一项挑战性的任务、学到一项新技能,这些瞬间的喜悦与成就感,通过朋友圈这个窗口得以释放和固化,构成了她青春记忆里鲜活而具体的一部分。从这个角度看,发朋友圈是一种近乎本能的自我表达,是连接个体经验与外部世界的情感纽带。

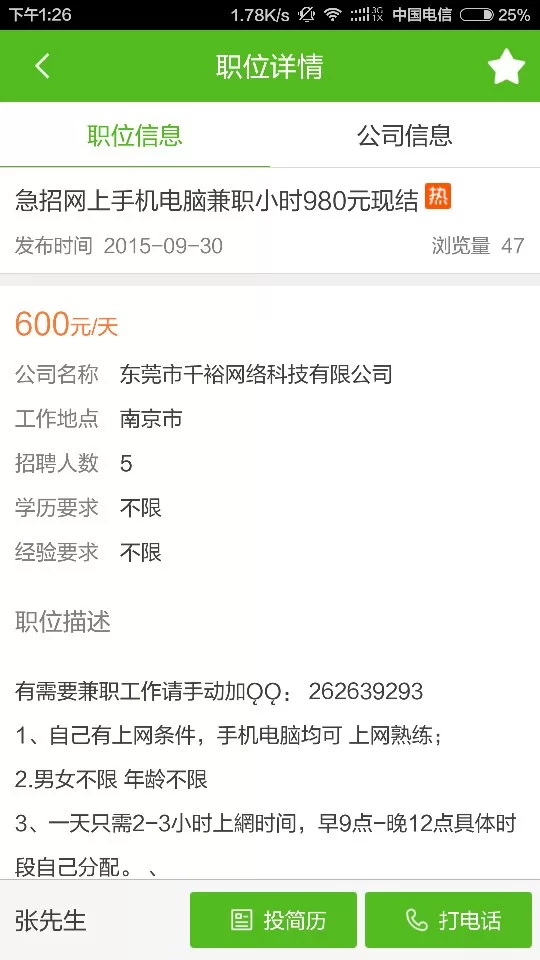

然而,凡事过犹不及。频繁地、不经思考地发布兼职动态,其潜在的负面影响不容小觑。首当其冲的便是对个人职业形象的侵蚀。当朋友圈被大量同质化的工作内容占据,很容易给他人留下“工作不饱和”、“心态浮躁”甚至“不专业”的印象。尤其当兼职内容与个人专业或长期职业规划关联不大时,这种过度曝光可能会模糊你的核心定位,让潜在的雇主或合作伙伴对你产生误判。其次,隐私泄露的风险如影随形。一张看似无意的工作环境照片,可能暴露了公司的内部信息;一句对工作流程的抱怨,可能无意中透露了商业秘密。在数字时代,每一张图片、每一段文字都是可以被无限复制和传播的数字足迹,一旦失控,后果不堪设想。更深层次的,是社交关系的疲劳。朋友圈的本质是社交,而非个人直播频道。当你的分享频率远超朋友的接受阈值,内容又缺乏新意和深度时,被“屏蔽”几乎是必然的结局。这不仅会削弱你在现实社交网络中的影响力,还可能让你在不知不觉中疏远了那些真正关心你的朋友。

那么,是否应该彻底关闭兼职生活的分享窗口?当然不是。问题的关键不在于“发不发”,而在于“怎么发”。真正聪明的做法,是将朋友圈视为个人品牌塑造的精巧工具,而非情绪宣泄的垃圾场。这就引出了另一个核心议题:如何优雅地展示兼职生活?答案在于“质”而非“量”,在于“价值”而非“流水账”。与其每天发十张“我在工作”的照片,不如每周精心打磨一条有深度的动态。例如,你可以分享在咖啡店学到的一句有趣的顾客对话,并引申出对人际沟通的思考;可以记录下在书店整理旧书时发现的一本绝版好书,并附上你的读书笔记;甚至可以将在兼职中遇到的困难,以及你如何解决它的过程,浓缩成一个微型励志故事。这样的分享,不仅展示了你的勤奋,更凸显了你的思考能力、学习能力和积极心态。这才是个人品牌中最具价值的部分。

具体到兼职朋友圈内容怎么写,我们可以遵循几个基本原则。第一,故事化叙事。将枯燥的工作内容包装成一个小故事,有起因、有经过、有感悟。人们天生对故事感兴趣,而不是对事实罗列。第二,价值导向。思考你的分享能为朋友带来什么?是一个有用的生活小技巧,一个新颖的视角,还是一份积极向上的情绪价值?第三,视觉美学。用心构图和调色的照片,远比随手一拍的模糊图片更能吸引人,也更能体现你的审美和态度。第四,控制频率与时机。选择大家比较放松的时间段发布,比如工作日晚上或周末,并且把握好节奏,避免信息轰炸。第五,善用分组。如果某些内容只想与特定人群分享,不妨利用朋友圈的分组功能,实现精准沟通,既满足了分享欲,又避免了对他人造成困扰。

当我们把视角从“该不该发”提升到“如何通过分享塑造更好的自己”时,兼职与个人品牌塑造便融为一体。朋友圈不再是一个孤立的功能,而是你整体人生叙事的一部分。你在兼职中的每一次历练,每一次成长,都可以通过精心的表达,转化为你个人品牌的资产。它告诉世界:你不仅是一个努力工作的人,更是一个懂得思考、热爱生活、不断进化的个体。这种由内而外的魅力,远比单纯的“努力”标签更具吸引力。最终,那个在朋友圈分享兼职生活的女孩,她所展示的,不应仅仅是一份工作的存在,更应是一种生活的态度和个人成长的轨迹。她的每一次分享,都应像是在精心雕琢一件艺术品,最终呈现给世界的,是一个立体、丰满、且闪闪发光的自己。这,或许才是关于“做兼职发朋友圈好不好”这个问题的最佳答案。