微信短信兼职违法不违法,怎么操作才合法?

在数字经济的浪潮下,“动动手指就能赚钱”的兼职广告屡见不鲜,其中通过微信或手机短信发送推广信息的兼职因其门槛低、时间灵活而备受青睐。然而,这片看似蓝海的兼职领域,实则暗流涌动,其合法性问题一直是悬在众多参与者头顶的达摩克利斯之剑。许多人简单地认为,这只是信息传递,无伤大雅,但我们必须清醒地认识到,微信短信兼职的合法性,完全取决于其操作方式、数据来源及信息内容,稍有不慎便会从“兼职”滑向“违法”的深渊。

要厘清这个问题,首先必须理解其核心的法律困境所在。短信或微信推广这一行为本身,作为一种商业沟通手段,在我国法律框架内并非被禁止。然而,当它与“个人信息”和“商业推广”这两个敏感标签结合时,就立刻被置于《个人信息保护法》、《网络安全法》、《广告法》乃至《刑法》的严格审视之下。不妨将其看作一把双刃剑:合规的短信推广是企业触达用户的合法渠道,而违规的操作则可能构成侵犯公民个人信息罪、非法经营罪或诈骗罪等。关键的区别点,就在于是否遵循了“合法、正当、必要、诚信”的原则,是否尊重了公民的个人信息权益。

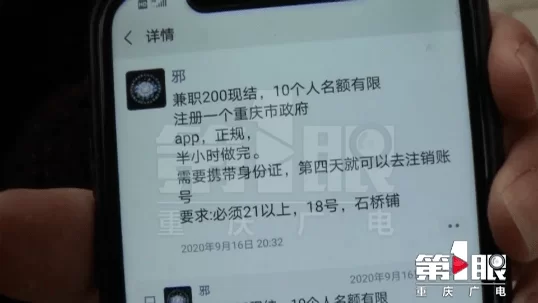

那么,手机短信推广兼职的违法边界究竟在哪里?这条红线清晰而明确,绝不容试探。第一,非法获取与使用个人信息是绝对的高压线。《个人信息保护法》明确规定,处理个人信息应当取得个人同意。这意味着,任何要求兼职者使用未经用户明确授权的“数据包”、“号码库”进行发送的行为,都涉嫌违法。这些数据来源往往是非法购买或通过技术手段窃取的,兼职者一旦参与,即使只是“拧螺丝”的角色,也可能成为侵犯公民个人信息罪的共犯。第二,发送的内容决定了行为的性质。如果兼职者发送的信息涉及诈骗、赌博、色情、虚假广告、非法集资或其他违法犯罪内容,那么无论其是否知晓内容的全部真相,都极有可能被追究相应的法律责任,尤其是当其报酬与非法所得直接挂钩时。第三,技术手段的合规性至关重要。使用“伪基站”等设备强行向周边用户发送信息,严重破坏了电信秩序和网络安全,是《刑法》明确打击的犯罪行为。第四,警惕披着兼职外衣的传销活动。一些不法分子以“短信推广”为名,要求参与者发展下线、缴纳费用,其本质是网络传销,同样触犯法律。

明确了违法的边界,如何才能安全地走在合法的轨道上,进行短信推广兼职呢?这需要一套严谨的自我审查流程。首要前提是确保数据来源的绝对合法。合法的兼职通常来自于正规企业或其委托的专业营销公司。这些企业在收集用户信息时,已经通过用户注册、勾选同意等方式,获得了用户的“概括性同意”或“特定同意”。兼职者在操作前,有权要求雇主提供其拥有合法使用权的证明,例如用户授权协议的摘要等。其次,信息内容必须真实、透明且可追溯。推广内容应当如实介绍产品或服务,不得含有虚假或引人误解的内容,并且必须提供清晰、便捷的退订方式,这是《广告法》的强制性要求。兼职者应避免使用夸大、诱导性话术,更不能参与任何需要“包装”或“演绎”的推广。最后,个人身份与操作记录的清晰化是保障。务必与雇主签订正规的兼职合同或协议,明确工作内容、报酬标准以及双方的权利义务。所有操作都应通过企业提供的官方后台或工具进行,避免使用个人微信、手机号直接进行大规模、匿名的发送,这样既能保护个人信息安全,也能在发生争议时提供有效的证据。

面对鱼龙混杂的兼职市场,辨别正规平台与机会的能力,是每一位兼职者的必修课。那些要求你先交押金、培训费、购买“数据包”的,几乎可以断定为骗局。正规用人单位不会在劳动者提供劳动前收取任何费用。对工作内容描述模糊、雇主信息匿名的招聘要保持高度警惕。一个合法的推广任务,必然会明确推广主体、产品信息及目标人群。“日赚千元”等不切实际的报酬承诺,往往是陷阱的诱饵。短信推广的单价通常不高,其收益建立在量的基础上,过高的回报率往往伴随着极高的风险。最安全的方式,是通过知名的大型招聘平台寻找,或直接关注那些信誉良好、品牌知名度高的企业的官方招聘渠道。在接洽时,主动询问其数据合规性、内容审核机制,一个负责任的企业会乐于解答这些疑问,并将其作为专业性的体现。

归根结底,微信短信兼职的合法性并非一个简单的“是”或“否”的判断题,而是一道关于责任、边界与选择的实践题。每一次信息的发送,都连接着法律的准绳与商业的伦理。对于参与者而言,合规不是束缚,而是保护自身安全、实现可持续收益的基石。与其在法律的灰色地带游走,不如从一开始就选择站在阳光之下,用严谨的态度和专业的精神,去探索这片领域中的合法价值。唯有如此,才能在数字兼职的浪潮中,不仅获得经济上的回报,更能赢得职业的尊严与长远的发展。