普通人业余摆摊副业,一年真能赚10万吗?

一年赚十万,对于业余摆摊的普通人而言,这个数字是神话还是触手可及的现实?与其在短视频的喧嚣中盲目乐观,或是在旁观者的质疑中轻易放弃,不如我们亲手将这个目标拆解,用商业的逻辑和经营的颗粒度,审视其背后的真实性与可行性。这绝非一个简单的“能”或“不能”可以回答的问题,它更像是一场对个人能力、市场洞察和执行力的综合考验。十万年薪,折合到月便是约八千三百元,再刨除休息日,日均利润需稳定在三百元以上。这个数字,就是摆摊这场“副业考试”的及格线,也是我们探讨一切问题的出发点。

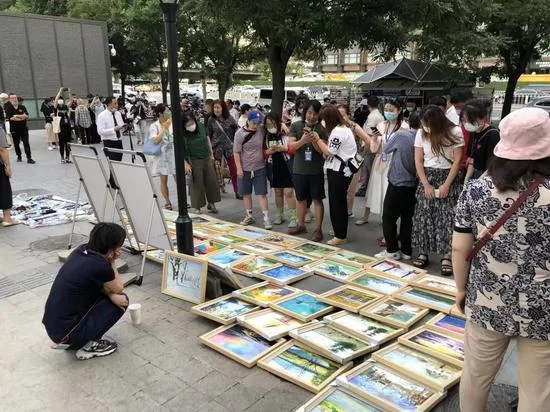

要实现日均三百元以上的纯利润,核心的突破口在于高利润选品与精准的场景定位。许多人摆摊的第一个误区,便是陷入“薄利多销”的陷阱,选择诸如矿泉水、小玩具等竞争激烈、利润空间微薄的产品。在这种红海市场中,除非你有极强的渠道优势或地理位置,否则日利润达到三百元的门槛极高。真正聪明的做法是寻找具有信息差或技能壁垒的品类。例如,手作类产品,如原创设计的首饰、个性钩针玩偶、手绘帆布包等,它们的价值不仅在于物料成本,更在于其独一无二的设计和手工附加值,利润率可以达到50%甚至更高。再比如,满足特定细分需求的美食,像针对健身人群的低卡餐、融合地方特色的创意小吃、或是采用高品质原料的甜品。这些产品避开了一般小吃的低价竞争,以品质和特色构筑了护城河。选择产品的关键,不是你喜不喜欢,而是你的目标客群是谁,他们在什么场景下,为什么愿意为你的产品支付溢价。

选对了赛道,接下来考验的就是精细化的运营技巧和用户思维的构建。摆摊绝非“东西往那一放,坐等客人上门”的静态生意,它是一门动态的零售艺术。首先是摊位的“坪效”管理,即如何在有限的空间内实现销售额最大化。一个有吸引力的摊位,从灯光、陈列、招牌到摊主本人的精神面貌,都是无声的推销员。暖黄的射灯能突显手作的质感,井井有条的陈列让顾客感到专业,一个干净、有趣、有温度的摊位本身就是流量密码。其次是流程的优化,尤其对于餐饮品类,出餐速度直接关系到单位时间的接单量。提前备料、优化动线、简化操作,都是提升效率的关键。更深层次的运营,在于与顾客建立连接。不要做一锤子买卖,尝试用微信建立一个顾客群,发布新品预告、出摊位置、甚至分享一些产品背后的故事。这不仅能提升复购率,更能将一次性的流动顾客,转化为有粘性的私域流量,这种关系带来的价值,远非一次销售额所能衡量。

然而,任何商业行为都伴随着风险与挑战,摆摊副业同样有其必须正视的“另一面”。最大的不确定性来自于外部环境。天气突变可能让你一天的准备付诸东流,城市管理的政策调整可能让你苦心经营的地点无法出摊,节假日的客流量波动也远比想象中复杂。这种收入的“非稳定性”是摆摊的天然属性,要求从业者必须具备强大的心理素质和风险抵御能力。其次,是对个人精力与时间的巨大消耗。业余摆摊意味着你要在完成本职工作后,继续投入到备货、出摊、收摊、复盘的循环中。日复一日的辛劳,是对体力和意志的双重考验,许多人在最初的激情褪去后,便因无法坚持而中途退场。再者,竞争的压力无处不在。当一个品类的火爆被验证后,模仿者会迅速涌入,导致利润被稀释。因此,持续的学习、迭代和创新,是保持竞争力的唯一途径,这需要你投入远超“业余”二字的心力。

最终,回到最初的问题:普通人业余摆摊,一年真能赚十万吗?答案是:它是一个需要精心策划和超强执行才能达到的顶点,而非一个可以轻松企及的平均值。它不属于那些仅仅想“试试看”的人,而属于那些将它当作一个真正微型创业项目来对待的人。成功者往往具备相似的特质:他们像产品经理一样打磨自己的商品,像零售专家一样布置自己的摊位,像社群运营者一样维护自己的客户,最重要的是,他们拥有强大的自驱力和一颗不畏琐碎、持之以恒的心。摆摊这条路,通往的或许不只是十万年薪这个具象的财务目标,更是一段关于商业认知、个人成长与生活韧性的深度修行。它让你直面市场的真实反馈,学会在不确定性中寻找确定性,最终收获的,可能远比金钱本身更为丰厚。