我一个小明星搞副业合理?明星副业靠谱选择多吗?

在当下的舆论场中,“小明星搞副业”早已不是什么新鲜事,它已然从零星的个人选择,演变成一种普遍的行业现象。与其简单地将之归结为“不务正业”或“急于圈钱”,不如将其视为娱乐产业高速迭代下,艺人们,尤其是中腰部艺人,应对职业不确定性的主动战略布局。这背后,牵动着个人价值的再发现、商业模式的创新以及粉丝经济的深度演化。探讨其合理性,必须首先理解这个行业的残酷现实:金字塔尖的永远是少数,绝大多数艺人面临着收入不稳定、曝光周期短的巨大压力。演艺事业本身具有高度的脆弱性,一部作品的成功或失败,可能直接决定其未来数年的发展曲线。因此,开辟一条与主业并行、能提供稳定现金流和长期价值的副业赛道,不仅是合理的,更是一种具备远见卓识的风险对冲行为。

娱乐圈副业潮的涌动,其背后逻辑是多维度的。首先是经济驱动力,艺人的巅峰期有限,将流量和影响力及时变现,是为未来的“下半场”生活储备弹药,这无可厚非。其次是个人价值实现的需求,许多艺人并非只想成为一个被符号化的“商品”,他们渴望在表演之外,探索自己更多的可能性,无论是设计、烹饪还是投资,副业成为他们展现自我、实现创造的另一舞台。更深层次的,这是个人品牌(IP)资产化的必然路径。一个艺人的商业价值,早已超越了片酬和代言费,其本身就是一个具有强大号召力的IP。通过副业,这个IP被具象化为可触摸、可消费的产品或服务,从而实现了品牌价值的闭环。从奶茶店、餐厅到潮牌服饰、美妆护肤,甚至到科技创投,明星副业的选择看似五花八门,实则都围绕着其个人形象、粉丝画像和资源禀禀赋展开。

那么,明星副业怎么选才靠谱?这绝非拍脑袋的决定,而是一场精密的战略匹配。第一层级是与个人形象高度协同的“形象延伸型”副业。例如,时尚感强的艺人创立潮牌,形象温婉的女明星推广母婴产品或生活方式品牌。这种选择的优势在于品牌认知成本低,粉丝接受度高,能最大化地将个人魅力转化为商业购买力。然而,其风险也显而易见,一旦产品质量或服务出现问题,将直接反噬艺人辛苦建立的公众形象,可谓一荣俱荣,一损俱损。第二层级是“兴趣驱动型”副业,如热爱美食的开餐厅,喜欢健身的做工作室。这类副业往往更能体现艺人的真诚与热爱,容易建立起带有情感温度的社群。但其挑战在于,兴趣与专业经营之间有巨大的鸿沟,餐饮业的高损耗、高管理成本,远非“喜欢做菜”就能驾驭。第三层级则是“资本运作型”副业,即以投资人或创始人的身份,深入到产业链上游,如成立影视公司、投资MCN机构或新兴科技企业。这要求艺人具备极高的商业嗅觉和专业的团队支持,是从“玩家”向“玩家兼庄家”的角色转变,是更高维度的商业探索。

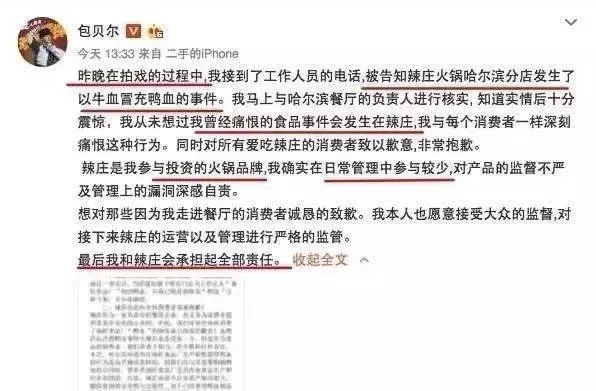

艺人转型做老板,必然会面临诸多挑战,这是光鲜外表下不为人知的另一面。首当其冲的是专业知识的匮乏。舞台上的光芒万丈,无法替代商业世界里的精细化管理、财务规划、供应链管理和市场营销。许多明星副业“昙花一现”,根源就在于用演艺圈的思维模式去运作一个需要长期主义和精细化运营的商业项目。其次是精力与时间的严重冲突。演艺工作本身就是高强度的,拍戏、跑通告、参加活动,时间被高度碎片化。而任何一个实体生意都需要全身心的投入和持续的关注,分身乏术是常态,这往往导致“明星店”变成“甩手掌柜”,最终因管理缺位而走向衰败。再者是巨大的声誉风险。明星的一言一行被无限放大,其商业项目自然也暴露在公众的“聚光灯”下,任何一点瑕疵——食材问题、服务态度不佳、设计抄袭嫌疑——都可能被迅速发酵为公关危机,其破坏力远超普通商家。

未来,明星副业的形态正在发生深刻的演变。单纯依靠“粉丝滤镜”的短期收割模式将越来越难以为继。趋势之一是专业化与团队化。成功的明星副业背后,往往站着一个专业的商业运营团队,艺人作为品牌核心和首席产品经理,负责提供创意和背书,而专业的CEO则负责日常运营,实现“专业的人做专业的事”。趋势之二是数字化深度融合。直播电商、社群运营、内容营销成为标配,明星利用自身在新媒体平台的影响力,直接触达消费者,构建起从品牌宣传到销售转化的高效链路。趋势之三,也是最重要的一点,是价值观的深度共鸣。新一代消费者,尤其是Z世代,不再只看脸,更看重品牌背后的故事和价值观。一个真诚、有社会责任感、持续传递正向价值的明星副业品牌,才能真正赢得长久的尊重与市场。这场由小明星掀起的副业浪潮,与其说是对演艺事业不忠的旁逸斜出,不如说是在这个不确定的时代里,个体寻求自我定义与价值掌控的必然探索,它正在重塑娱乐产业的商业生态,也为每一个寻求突破的个体提供了有益的镜鉴。