长期兼职需要买社保吗,签合同有什么讲究?

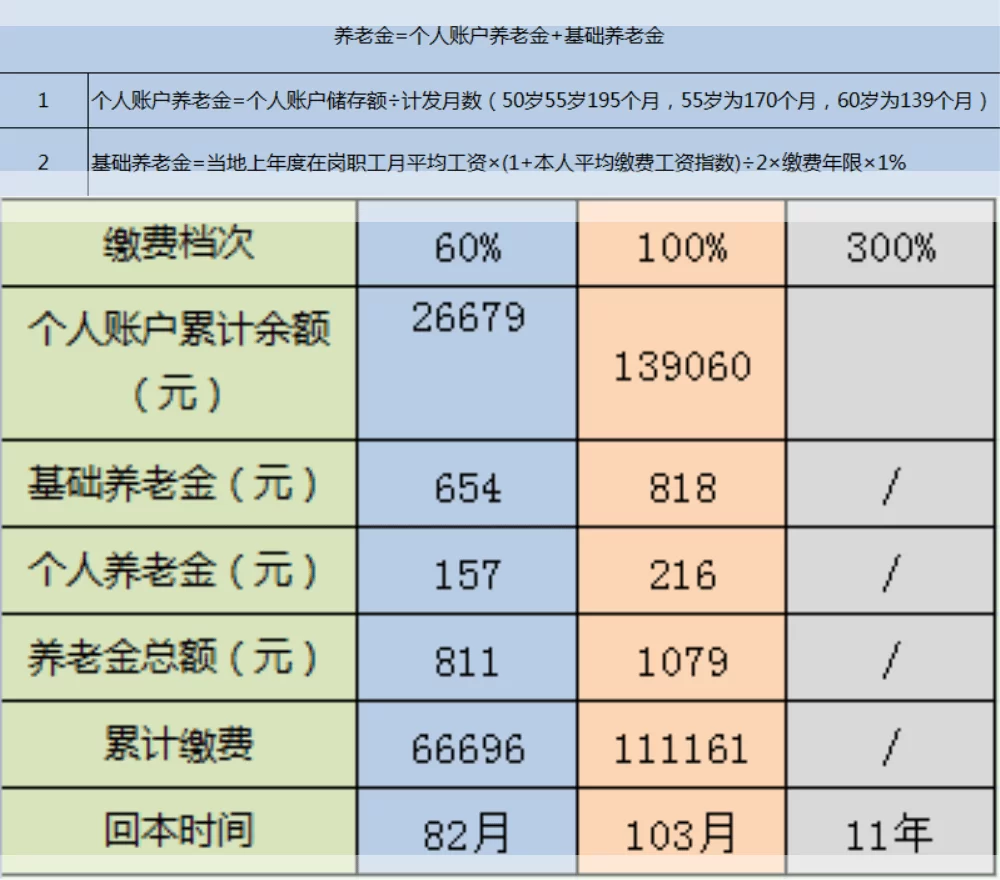

长期兼职社保缴纳规定的核心在于“区分”与“选择”。法律规定,从事非全日制用工的劳动者,用人单位原则上只需要为其缴纳工伤保险。这是国家基于非全日制用工灵活性、辅助性的特点,在社会保障方面做出的特殊安排。也就是说,如果你与用人单位建立的是标准的非全日制劳动关系(即平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时),那么对方没有法定义务为你缴纳养老、医疗、失业等其他四险。这直接回答了“长期兼职需要买社保吗”这一问题的主流情况。然而,这并不意味着兼职人员就完全失去了社会保障。法律赋予了劳动者“选择权”,你可以选择以“灵活就业人员”的身份,自行前往户籍所在地或就业地的社保经办机构,缴纳职工基本养老保险和职工基本医疗保险。这对于那些将长期兼职作为主要收入来源、且没有其他单位为其缴纳社保的劳动者而言,是一条至关重要的保障路径。反之,如果你本身已有全职工作,全职单位已为你足额缴纳了社保,那么兼职单位就无需也无法重复为你缴纳,此时你的社保权益已经得到了充分保障。

谈及非全日制用工合同签订要点,一份严谨的合同是规避风险、明确双方权利义务的基石。与全日制劳动合同不同,非全日制用工合同在形式和内容上都更为灵活,但关键要素绝不能缺失。首先,合同名称虽可灵活,但必须明确约定工作性质为“非全日制用工”,这是界定法律关系的基础。其次,合同中必须对工作时间做出清晰、具体的约定。这是判断用工性质是否合规的“生命线”,务必精确到每日和每周的工作时长上限,避免因约定模糊而被认定为事实上的全日制用工。再次,劳动报酬的约定要明确,包括计算周期(按小时、日或周)、结算周期(法律规定支付周期最长不得超过15日)以及具体数额。最后,合同应载明工作内容、工作地点、职业安全卫生保护等基本条款。在签订过程中,劳动者需特别警惕两类“陷阱合同”:一是名为“劳务协议”“合作协议”,实为劳动关系的合同,试图用民事关系规避劳动法责任;二是包含“自愿放弃社保”等无效条款的合同,这类条款即便签署,在法律上也因违反强制性规定而无效,一旦发生工伤等事故,用人单位仍需承担赔偿责任。

那么,兼职人员如何购买社保才能最切合自身需求?这需要根据个人实际情况进行规划。对于“纯粹”的长期兼职者,即没有其他固定工作单位的人,主动以灵活就业人员身份参保是明智之举。办理流程通常包括携带本人身份证、户口本(或居住证)等材料,到社保局服务窗口办理参保登记,选择合适的缴费基数,然后按月或按季度通过指定银行代扣。随着“放管服”改革的深入,许多地区也已开通了线上办理渠道,大大方便了参保人。选择缴费基数时,应结合自身经济状况和未来保障需求,量力而行。对于已有主业单位的兼职者,则无需担心,主业单位的社保已覆盖全部,兼职所得只是补充收入。最复杂的情况是,当兼职工作强度和时长逐渐逼近甚至超过全日制标准,但用人单位仍以非全日制名义用工且不缴纳社保时,劳动者就需要高度警觉。此时,应主动收集考勤记录、工资条、工作安排等证据,必要时可向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁,要求确认全日制劳动关系,补缴社保并享受相应权益。

深入探讨长期兼职法律风险规避,对劳动者和用人单位双方都至关重要。从劳动者角度看,最大的风险在于被“非全日制”之名行“全日制”之实,导致社保缺失、无带薪年假、无经济补偿金等权益受损。规避之道在于强化证据意识,妥善保管一切能证明实际工作状态的材料。同时,要清晰认知自己的工作时长,一旦发现常态化超时,应及时与用人单位沟通,并寻求法律途径维权。从用人单位角度看,风险主要集中在用工关系认定错误和社保缴纳不规范上。若误将全日制员工按非全日制管理,一旦发生争议,将面临补缴社保、支付经济补偿金、赔偿金等一系列法律责任,用工成本不增反降。因此,企业在招聘和使用长期兼职人员时,必须严格遵守工作时间规定,规范合同签订,并依法缴纳工伤保险,这是合规经营的底线,也是对劳动者基本权益的尊重。一个健康的灵活用工市场,需要建立在双方对规则的共同遵守和敬畏之上。

最终,无论是追求多元收入的劳动者,还是寻求灵活用工模式的企业,一份清晰的认知、一份严谨的合同,以及对法律边界的尊重,才是构筑健康、可持续兼职关系的基石。这不仅是对自身权益的捍卫,更是对现代劳动秩序的深刻理解与践行。在法律框架内实现个人价值与企业发展的双赢,才是长期兼职应有的题中之义。