教师兼职靠谱吗?教育部规定这些不能做,要注意!

面对日益增长的生活成本与相对固定的薪资,不少在职教师动起了兼职的心思。然而,“教师兼职”这四个字背后,牵动着的是教育部的红线与职业前途的博弈。它究竟是一条增收的蹊径,还是一个布满陷阱的禁区?要回答这个问题,我们必须先从源头——教师兼职教育部规定开始,清晰地画出那条不可逾越的界线。

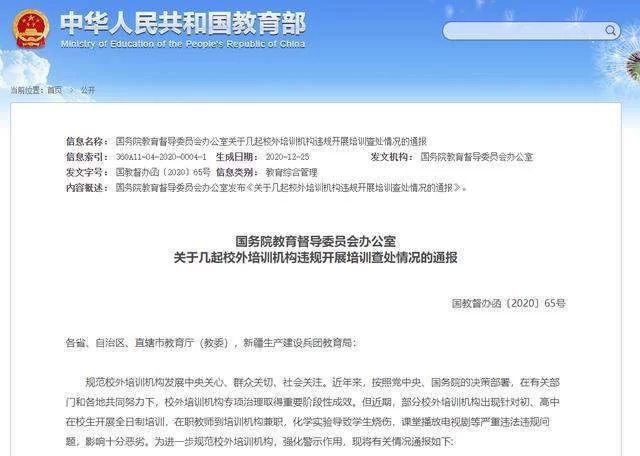

教育部对于在职教师从事有偿兼职活动的态度是明确且一贯的,其核心精神在于维护教育公平和保证教师主业精力。最具代表性的文件是《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》。这份文件如同悬在头顶的“达摩克利斯之剑”,为所有中小学教师划定了行为底线。规定明确禁止了六种行为,其中与个人兼职最直接相关的包括:严禁中小学教师组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课;严禁中小学教师参加校外培训机构或由其他教师、家长、家长委员会等组织的有偿补课;严禁中小学教师为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息。这三条禁令几乎堵死了传统意义上最常见的教师兼职路径——家教和在培训机构上课。*其根本目的,是切断教师利用职务之便将公共教育资源变现的任何可能性,防止因利益驱动而导致的教育不公和精力分散。*这意味着,任何与你本职工作内容(即你所教授的学段和学科)直接相关的、以获取报酬为目的的教学活动,无论线上线下,无论校内校外,都属于高风险的违规行为。

理解了规定,更要看清其背后的在职教师兼职风险。这种风险远不止一纸通报批评那么简单,它是一系列连锁反应的起点。首先是职业生涯的毁灭性打击。一旦查实,轻则警告、记过、扣发绩效,重则调离教学岗位、降低岗位等级,甚至撤销教师资格、予以解聘。对于一个将教育视为毕生事业的教师而言,失去教师资格证无异于医生被吊销行医执照,是职业生涯的“死刑”。其次是法律与经济风险。私下组织的补课活动,一旦出现安全事故(如学生意外受伤),教师作为组织者需承担全部法律责任,没有学校作为后盾。同时,违规所得将被悉数追缴,并可能面临高额罚款,最终落得“赔了夫人又折兵”的境地。更深层次的,是声誉的崩塌。教师职业的根基在于“师德”二字,一旦沾上有偿补课的污点,便会在同事、家长和学生心中失去信任,这种无形的损失,远比金钱更为惨重。这无异于在职业钢丝上行走,一旦失足,便是万丈深渊。

随着互联网的普及,教师线上兼职合规性成为了一个新的、更复杂的议题。网络空间的虚拟性和匿名性,似乎为教师兼职提供了一层“保护色”。从在线一对一辅导,到知识付费平台开设课程,再到直播带货教育产品,形式五花八门。那么,线上是否就意味着“法外之地”?答案是否定的。教育部的规定同样适用于线上领域。监管的核心逻辑并未改变:是否利用了在职教师的身份?是否影响了本职工作?是否与教学内容直接挂钩并涉及有偿服务?例如,一个教师匿名在某平台讲授“公众演讲技巧”或“高效阅读方法”,这类通用技能课程,且不涉及具体中小学学科知识,其合规性就相对较高。但如果他以“XX名校名师”的身份,开设针对小升初的数学冲刺班,那无疑触碰了红线。关键在于身份的剥离与内容的区分。一旦你利用了“在职教师”这一身份标签来吸引生源,或者将你在课堂上的教学内容直接“搬运”到网上进行变现,就构成了违规。因此,线上兼职并非绝对不可,但其合规边界极为模糊,需要从业者具备极高的法律意识和自我约束能力。

既然传统路径布满荆棘,那么追求个人价值与额外收入的教师是否就无路可走?并非如此。真正的智慧在于“换道超车”,将专业能力转化为合规且更具价值的产出。与其在学科教学的“红海”里挣扎,不如将目光投向更广阔的“蓝海”。例如,你可以将你的教学经验、课堂管理心得、教育心理学感悟,转化为文字,为教育类期刊、出版社或新媒体平台撰稿,成为一名教育领域的专栏作家或内容策划。这既发挥了你的专业优势,又完全合规。再如,你可以深入研究课程设计、教学方法论,为教育科技公司提供课程开发顾问服务,将你的隐性知识显性化、产品化。你还可以利用业余时间,从事与教育相关的公益项目,或为社区、非营利组织提供教育讲座,这虽然不能直接带来丰厚收入,但能极大地提升你的个人品牌与社会影响力,长远来看,其价值不可估量。*核心在于,从“重复出卖教学时间”转向“创造性转化专业知识”。*前者是简单的劳动交换,风险高且天花板低;后者则是价值创造,既能实现个人成长,又能带来可持续的、合规的回报。

归根结底,教师兼职是否靠谱,答案不在兼职本身,而在教师如何认知自己的职业价值与人生规划。它考验的不仅是我们的法律意识,更是我们的教育情怀与职业智慧。在规则与欲望之间,在现实与理想之间,做出审慎而明智的选择,本身就是一种成长。教师的讲台,三尺见方,承载的是知识的重量与未来的希望。守住这份纯粹,或许才是对自己职业生涯最长远的投资,也是那份最“靠谱”的收获。