明星不拍戏时搞副业真的合理吗?搞点副业很合理吧?

明星副业的版图广阔,几乎涵盖了所有与“生活方式”相关的领域。从最常见的餐饮、服饰、美妆,到更具技术含量的科技投资、文化创立,明星们正利用其巨大的公众影响力,将个人IP(知识产权)进行全方位的商业变现。某一线明星的火锅店能瞬间成为网红打卡地,某人气偶像的潮牌服饰一经发售便被抢购一空,这种现象的本质,是粉丝经济与消费主义的深度捆绑。消费者购买的不仅仅是一件商品或一顿饭,更是一种情感上的连接与身份认同——与自己的偶像“共享”某种生活方式。然而,这种商业模式的根基在于明星本人的人气与口碑,这也为其埋下了隐患。一旦明星出现负面新闻,其商业帝国便会随之动摇,这种高度捆绑的关系,使得明星经商的每一步都如履薄冰。

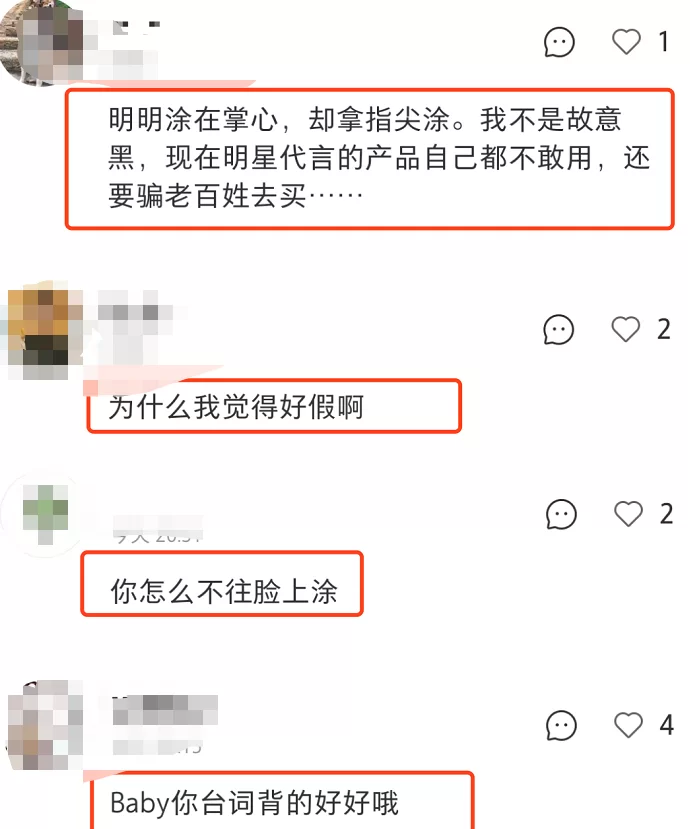

然而,光鲜的表象之下,潜藏着不容忽视的明星跨界经商的风险。首当其冲的便是专业能力的错位。演艺才华并不等同于商业头脑,经营一家公司需要系统的管理知识、敏锐的市场洞察力和坚韧的执行力。许多明星仅仅是作为“品牌代言人”或“创始人”的形象出现,实际运营则交给专业团队。这种“甩手掌柜”模式一旦团队出现问题,或品牌战略失误,最终的责任与舆论压力仍将由明星本人承担。更重要的是,明星副业对主业的影响是双向的。一方面,成功的商业可以为演艺事业提供资本支持,甚至为角色塑造提供生活素材;但另一方面,过度投入商业活动必然会挤占演员钻研剧本、体验生活的时间与精力,导致演技停滞不前,作品质量下降。当观众在银幕上看到的不再是角色,而是一个心不在焉的“商人”时,其作为演员的核心竞争力便会受到侵蚀。这种主次颠倒的风险,是每一位跨界的明星都必须警惕的。

那么,我们应该如何看待明星投资潮这一现象?首先,必须承认其存在的合理性。在市场经济环境下,每个人都拥有选择职业、追求财富的自由,明星也不例外。他们的跨界尝试,在一定程度上激活了消费市场,创造了就业岗位,甚至推动了某些新兴业态的发展。从这个角度看,这是一种积极的经济行为。其次,我们需要以一种更为成熟和理性的心态去审视。对于粉丝而言,应将偶像的作品与商业行为适度剥离,支持其事业,但不必盲目为其商业版图“买单”。对于公众而言,则应给予更多的宽容与审视,既不必因“商人”身份而否定其作为演员的努力,也要对其商业行为中的不规范之处保持监督。对于明星自身,清醒的自我认知至关重要。必须明白,演员的立身之本永远是优质的作品,商业副业应是锦上添花,而非喧宾夺主。

归根结底,明星搞副业是一把双刃剑,它既是个人价值最大化的探索,也是对公众信任的考验。这场关于“合理性”的讨论,核心不在于“能不能搞”,而在于“怎么搞”。一个理想的范本是,明星能够将商业作为其艺术生命的延伸,而非对立面。例如,投资一部有社会价值的纪录片,创立一个传承传统文化的服饰品牌,或者开发一款有助于儿童教育的应用。这样的副业,不仅实现了商业价值,更反哺了其社会形象,深化了个人品牌的内涵。这要求明星不仅要懂商业,更要懂责任;不仅要追逐流量,更要沉淀价值。在这条充满机遇与荆棘的跨界之路上,唯有守住作为艺人的初心,将每一次商业尝试都视为一次与公众的深度对话,才能在演艺与商业之间找到那个精妙的平衡点,实现真正意义上的可持续发展,让自己的职业生涯行稳致远,而非昙花一现。