明星搞副业总被警察备案?这本小说把副业写活了!

一部小说能让“明星搞副业”这个看似时髦的选题,上升到“总被警察备案”的高度,这本身就是一次极具冲击力的叙事创新。它巧妙地绕开了常规励志或甜蜜的套路,直接将副业的B面——那些隐藏在光鲜之下,涉及法律、道德与人性的灰色地带——赤裸裸地摊开在读者面前。这并非简单的猎奇或博眼球,而是一种深刻的现实主义笔法,它用最极端的戏剧冲突,逼问着每一个渴望“多条腿走路”的现代人:你的副业,离“备案”有多远?

小说中的明星主角,每一次看似充满前景的副业尝试,都像是一次精准踩雷的现场教学。从涉足未经审批的金融衍生品,到开设存在安全隐患的网红店,再到无意中为灰色产业链背书,每一次“警察备案”都不是凭空而来的巧合,而是作者精心铺设的逻辑链条。这种设计的精妙之处在于,它将“副业”从一个单纯的经济行为或个人兴趣,提升到了一个复杂的社会学议题。它不再是“下班后开个咖啡馆”的浪漫想象,而是“一着不慎,满盘皆输”的高风险博弈。警察的介入,如同一声清脆的警钟,将主角从资本增值的幻梦中唤醒,也瞬间将读者代入到那种手足无措、声名狼藉的窘迫情境中。这正是小说如何写活副业情节的核心技巧——用最具象的危机,去承载最抽象的风险。

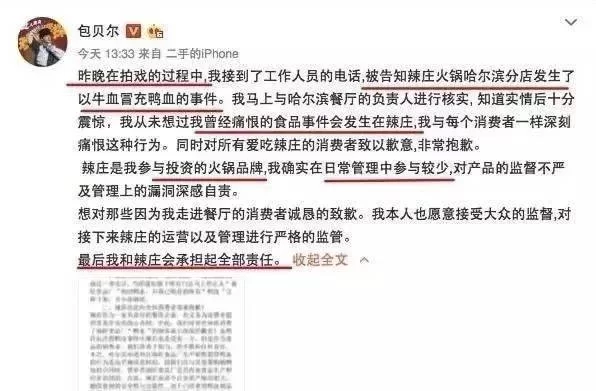

我们不妨将视角从小说拉回现实。近年来,明星副业“翻车”的案例屡见不鲜,其本质与小说中的情节异曲同工,只是现实的“备案”形式更为多样,或许是市场监管部门的巨额罚单,或许是舆论场上的口诛笔伐,又或许是投资人的集体诉讼。小说的“警察备案”是这一切现实后果的艺术化提纯。它剥离了冗长的商业纠纷和复杂的公关话术,直指问题的核心:触犯规则。这恰恰揭示了明星副业的法律风险与边界究竟在何处。明星身份自带流量与信任背书,这使得他们的副业从一开始就站在了聚光灯下,任何一点瑕疵都会被无限放大。小说通过主角的遭遇,清晰地画出了几条红线:其一,专业壁垒不可轻易跨越。明星擅长表演,不代表精通金融、餐饮或教育,跨界经营若无专业团队支撑,极易因无知而违规。其二,法律法规的红线不容试探。无论是税务、食品安全还是广告法,都是悬在头顶的达摩克利斯之剑。小说主角的每一次“备案”,几乎都是对某一条具体法规的无视与冲撞。其三,社会公众的期待不可辜负。副业一旦利用了明星光环,就不再是纯粹的个人私事,它天然地背负着对粉丝和消费者的责任,这种责任一旦被辜负,反噬的力量将是毁灭性的。

进一步剖析,这部小说的成功,在于它精准捕捉并放大了现实与小说中的副业陷阱。现实中,人们投身副业,往往源于两种心态:对“诗和远方”的向往,或是对“财务焦虑”的应对。小说中的明星主角也不例外。然而,作者冷静地指出,无论初衷为何,副业的本质是一场创业。创业九死一生,这背后的陷阱是普适的。信息不对称导致的决策失误,快速扩张带来的管理失控,利益诱惑下的道德失范……这些都是现实世界中无数创业者血泪教训的总结。小说的高明在于,它没有让主角简单地失败,而是让他以一种“被警察备案”的方式失败。这种强烈的戏剧性,让这些陷阱变得触手可及,让读者在为主角扼腕叹息的同时,也完成了一次对自身潜在风险的自查。它告诉我们,副业的坑,不会因为你是明星就变得更浅,反而因为你的光环而显得更深、更危险。

从文学创作的角度看,将“警察备案”作为贯穿始终的线索,是一种极其高效的叙事策略。它像一个不断拧紧的阀门,持续提升着故事的张力。每一次备案,都不仅是情节的推进,更是主角人物弧光的转折点。从最初的惊慌失措、试图掩盖,到中期的积极应对、学习法律,再到后期的反思自我、回归本心,主角的成长轨迹与“备案”事件紧密相连。这使得人物塑造摆脱了空喊口号式的说教,变得有血有肉,可信可感。读者看到的,不再是一个完美的偶像,而是一个在现实泥潭中挣扎、犯错、并最终寻求救赎的普通人。这种代入感,正是小说能够引发广泛共鸣的基石。它没有停留在对副业现象的表面描绘,而是深入到了人物的内心世界,探讨了当现代人的身份认同与职业追求发生冲突时,该如何自处。

最终,这部小说留给我们的思考远超“副业能否做”的层面。它更像一则现代寓言,探讨了在流量经济与法治社会交织的背景下,个体如何平衡欲望与规则、机遇与风险。主角的每一次“警察备案”,都是对“捷径”心态的严厉批判。它用一种近乎残酷的方式提醒我们,任何脱离了规则轨道的“事业”,无论包装得多么华丽,最终都可能驶向万劫不复的深渊。小说的价值不在于劝退所有副业的探索者,而在于为所有探索者提供了一份详尽的“风险地图”和一套坚实的“法治盔甲”。它让我们明白,真正的“副业自由”,并非随心所欲地尝试一切,而是在充分认知并尊重规则的前提下,安全、负责任地去拓展人生的更多可能性。当故事的结尾,主角或许放弃了那些高风险的副业,转而深耕自己真正热爱且合法的领域时,我们看到的不是一个失败者的退场,而是一个成熟者的新生。这份新生,比任何商业上的成功都来得更加珍贵。