下班做副业想搞笑?这几个超搞笑副业文案笑出眼泪!

“副业”这个词,是否让你联想到深夜里对着电脑的疲惫,或者是在格子间里延续另一份工作的机械与枯燥?我们似乎默认,副业的本质就是为了用时间换取金钱,是对主业收入的补充,甚至是对抗未来不确定性的盾牌。但这种定义,正在被新一代的年轻人彻底颠覆。当“搞钱”成为口头禅,一种截然不同的年轻人搞笑副业思路开始野蛮生长,它们的核心不再是“钱”,而是“笑”。这些沙雕副业点子仿佛在对内卷化的职场生活说:拜托,赚钱能不能不要那么严肃?这股清奇的浪潮,正重塑我们对个人价值与工作意义的理解。

这种风潮的兴起,根植于深刻的社会心理变迁。对于成长于互联网时代的年轻人而言,工作不再是唯一的身份标签,情绪价值与自我表达被提升到了前所未有的高度。日复一日的KPI压力和标准化的流程,让个体的独特性与创造力被严重压抑。副业,因此成为了一片宝贵的“精神自留地”。它不再仅仅是经济的第二曲线,更是情绪的出口、个性的展台和创意的试验田。一个有趣的灵魂,不愿在八小时外继续扮演一颗精准的螺丝钉,他渴望的是一个能放声大笑、自由挥洒的舞台。于是,“搞笑”便成了最直接的反抗武器和最吸引人的流量密码。这种不走寻常路副业的核心逻辑,恰恰是利用幽默感来创造独特的商业价值,将个人的趣味转化为一种可被消费的体验。

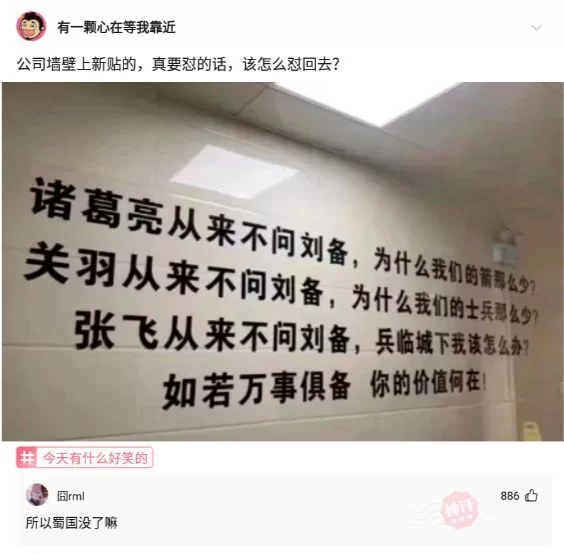

那么,这些令人捧腹的副业究竟是什么模样?它们早已超越了简单的技能变现,而是演化为一场场精心策划的行为艺术。我们可以将其大致归为几个流派。其一,是“情绪价值”的极致贩卖。比如“专业夸夸师”,他们提供的不是空洞的吹捧,而是结合了网络热梗、排比、夸张修辞于一体的定制化彩虹屁,一份订单下来,能让被夸者仿佛置身于诺贝尔颁奖典礼,极大地满足了现代人对情感认同的渴望。还有“互联网代吵架员”,在保持文明底线的前提下,用逻辑和犀利的言辞帮助客户在网络上“回怼”,这不仅是解气,更是一种陪伴感的体现。其二,是“脑洞大开”的无厘头服务。有人开设“赛博许愿池”,你花一块钱,就能在虚拟世界里投下一枚电子币,并附上你的愿望,博主会煞有介事地为你“做法”,并截图反馈。这种服务的荒诞感恰恰是其魅力所在,买的是一个“仪式感”,一个能让自己会心一笑的瞬间。其三,是“废物利用”的逆向思维。比如“丑萌手办定制”,专治各种手残党,你提供一张照片,我给你捏出一个画风清奇、丑到可爱的灵魂手办。这里的“丑”不再是缺点,而是辨识度和记忆点,买家追求的就是那种“打开快递盒惊吓三秒,然后笑到打鸣”的奇妙体验。

要成功运营这些沙雕副业点子,下班后搞钱搞笑文案便成了点石成金的关键。它不是简单的产品介绍,而是一场微型的脱口秀。好的副业搞笑文案灵感通常遵循几个原则。首先是“自嘲式营销”。比如一个提供“监督学习”服务的博主,他的文案可能是:“本人重度拖延症患者,为了监督你我俩一起进步。我监督你,你监督我,咱俩谁能先完成任务就算谁赢,输的人请喝奶茶。友情提示:我可能会比你还先放弃。”这种坦诚的自嘲瞬间拉近了与用户的距离,让商业行为充满了人情味。其次是“制造反差感”。一个声称能提供“宇宙能量净化”的服务,文案却是:“本服务无任何科学依据,纯粹心理安慰。购买后,我将对着你的头像方向进行长达一分钟的心灵感应,并默念‘你真棒’。效果因人而异,反正我做完之后心情好了不少。”将“高大上”的概念与“接地气”的真相相结合,戏剧张力十足。最后是“玩转无用之用”。有人出售“一份来自远方的风”,文案是:“我在城市最高处为你收集了一分钟的晚风,用瓶子密封好寄给你。收到后请立刻打开,否则风会闷死。它什么用都没有,但或许能让你想起,某个自由自在的黄昏。”这种看似无用的东西,恰恰击中了人们内心最柔软的部分,贩卖的是一种诗意和浪漫。

当然,将幽默感转化为可持续的商业模式,并非一路坦途。最大的挑战在于“边界感”的把握。玩笑开过了头,可能触及法律和道德的红线,比如“代吵架”服务就可能演变为网络暴力。创意的持续性也是一大难题,幽默是易耗品,用户的笑点阈值在不断提高,你必须不断地推陈出新,才能维持热度,这对创作者的压力是巨大的。此外,商业化本身就可能消解幽默的本真。当一个纯粹为了好玩的事情开始明码标价,需要考虑成本、利润、客户投诉时,那份最初的快乐或许会打折扣。如何平衡好“玩”与“赚”的关系,是每一个投身于此的年轻人必须面对的课题。他们需要像一个真正的创业者一样思考,同时又要保留那份不被商业逻辑完全吞噬的赤子之心。

这种以“搞笑”为内核的副业探索,其实预示着一种更未来的工作形态:兴趣驱动、价值多元、情感共鸣。它让我们看到,经济活动可以不必总是冷冰冰的,也可以是温暖的、有趣的、充满人性关怀的。它或许不能让每个人都一夜暴富,但它提供了一种可能性:让我们在谋生之余,也能找到安放灵魂的方式,重新拾起被生活磨平的棱角,并与世界建立一种更轻松、更真诚的连接。或许,这些副业的真正意义,并非在于最终赚了多少钱,而在于那个创造和分享欢笑的过程中,我们重新找回了那个会为了一件荒诞小事而开怀大笑的自己。这,或许比任何财务报表上的数字都更加珍贵。