下班后做什么副业能赚钱,普通人也能轻松上手的那种?

当代职场人普遍面临一种结构性困境:一份相对稳定的主业收入,难以对抗生活成本的上涨和对未来的不确定性焦虑。这种背景下,发展一个下班后的副业,已不再是少数人的选择,而逐渐成为一种关乎个人财务安全的普遍需求。然而,大多数人对于副业的想象,仍停留在“用时间换钱”的体力层面,如代驾、跑腿,这固然直接,却难以形成累积效应。真正的副业思维,应当是构建个人资产组合,将你的知识、技能与兴趣,转化为能够持续产生价值的“微型资产”。这并非遥不可及的商业构想,而是普通人也能通过系统性方法实现的路径。

首先,我们需要完成一次认知升级,从“找点事做”转变为“盘点隐形资产”。每个人的身上,都潜藏着未被充分开发的资源。这些资源大致可分为三类:知识资产、技能资产与资源资产。知识资产是你所知道的领域,可能源于你的专业,比如你是一名程序员,那么你对代码的理解就是一种知识;也可能源于你的爱好,比如你对咖啡豆的产区、烘焙程度如数家珍。技能资产则是你能做到的事,例如撰写文案、设计海报、剪辑视频、熟练运用外语等。资源资产更为具体,比如你拥有一台性能不错的电脑、一套专业的摄影器材,或是在某个社交平台积累了少量但精准的粉丝。盘点这三类资产,不是为了罗列清单,而是为了找到它们的交集——那个你既懂、又会、且拥有基础资源的“甜蜜点”,这便是你副业航程的起点。

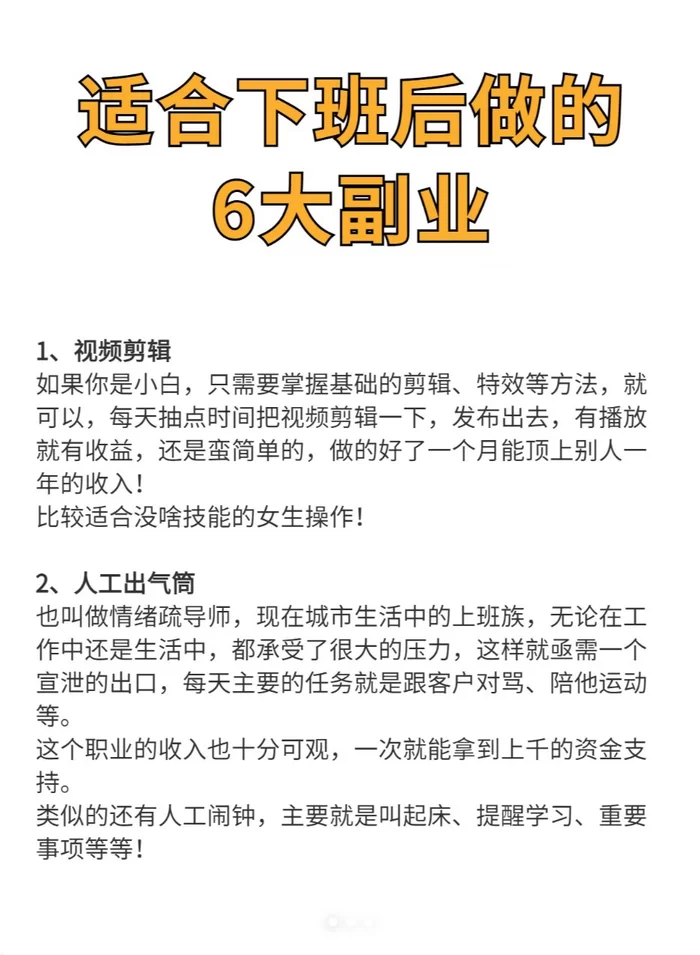

找到起点后,下一步是选择一条低门槛的路径,让兴趣先行,快速获得正反馈。内容创作是当下最适合普通人的选择之一,它几乎零成本启动,且极具累积性。关键在于,不要一开始就想着成为百万粉丝的大V,而是将你的爱好或专业知识进行系统化输出。例如,你喜欢健身,可以从在小红书或抖音上分享“上班族15分钟碎片化锻炼”开始;你擅长制作PPT,可以在知乎或B站发布“PPT高手都在用的几个隐藏功能”系列教程。这个阶段的核心是完成而非完美,通过持续输出,你会逐渐找到自己的内容风格,吸引第一批同好粉丝。当粉丝量达到一定规模,变现便会水到渠成,可以是平台广告分成、品牌植入,也可以是更进一步的付费社群或知识产品。这条路径将你的兴趣变现,让副业的过程本身就充满乐趣,从而更容易坚持。

对于那些已经具备一定专业技能的普通人,另一条高效的路径是利用专业能力承接项目,实现技能变现。这不同于在平台上以低价竞争,而是更侧重于建立个人品牌,提供高附加值的服务。假如你是一名设计师,与其在千篇一律的平台上接几十块钱的logo设计,不如聚焦一个细分领域,比如“为新消费品牌打造视觉识别系统”,并通过作品集、行业分析文章等,在专业社群或站外渠道展示你的专业性。当你被视为一个“解决方案提供者”而非“工具人”时,你的报价权将大大提升。同样,一名财务人员,可以为初创公司提供远程的财务梳理服务;一名外语人才,可以专注于特定行业的笔译或口译。这条路径要求你将主业中的能力“产品化”,清晰地定义你的服务范围、价值和价格,它带来的不仅是收入,更是你专业能力的市场认可度和议价能力的提升。

无论是兴趣驱动还是技能驱动,所有成功的副业最终都会走向同一个目标:构建一个可被动运营的系统。这才是副业从“辛苦钱”走向“资产钱”的关键跃迁。初期,你可能需要投入大量业余时间亲自执行每一个环节。但随着业务的稳定,你必须思考如何将其“产品化”和“自动化”。例如,将一对一的咨询服务,制作成可以无限次销售的线上课程;将定制化的设计服务,提炼出标准化的模板,供用户自行下载使用;利用工具软件,自动完成社交媒体内容的定时发布、客户邮件的回复等。这个系统化的过程,本质上是将你的个人价值从“时间”的束缚中解放出来,封装成一个可以独立运作、持续产生收益的实体。届时,副业就不再占用你所有的休息时间,它像一个精心打理的果园,你只需定期维护,便能享受果实。

发展副业是一场对个人潜力的深度挖掘,它并非要求你成为一个无所不能的超人,而是鼓励你成为一个更懂得整合与运用的生活策略家。它考验的不仅是你的执行能力,更是你的认知深度、规划能力和耐心。从盘点自身资产开始,选择一条与自身禀赋相契合的路径,耐心培育,逐步系统化,最终你会发现,它不仅仅是银行账户里多出来的数字,更是你在不确定的世界里,为自己锻造的一把名为“底气”的钥匙。这把钥匙,能让你在面对职业风险时更加从容,在追求人生理想时拥有更多选择权,这或许是副业能带给普通人最宝贵的财富。