不想学习的时候,想找份兼职但又不知道该咋办呢?

当课本上的文字变得模糊,当注意力无论如何也无法集中时,那个“不如找份兼职”的念头便会悄然冒出。这并非单纯的懒惰或逃避,更像是一种信号,预示着当前的学习模式或许需要调剂,或者你对自我价值的实现有了新的渴望。这种状态下的迷茫,恰恰是开启一场自我探索的契机。 将这份“不想学习”的能量,转化为寻找合适兼职的动力,不仅能带来经济上的独立,更能让你在真实的社会坐标中重新定位自己,理解知识与实践的关联。问题的关键在于,如何在这份冲动中保持清醒,找到那条既能缓解当下焦虑,又不至于偏离学业主航道的最佳路径。

首先,我们必须明确,“不想学习时做什么兼职”这个问题的答案,绝不是一份简单的职业清单。它背后隐藏着对个人兴趣、时间成本、未来规划以及心理状态的深度考量。一个普遍的误区是,将兼职仅仅视为换取金钱的手段,于是选择那些纯粹消耗时间、技术含量低的工作。短期内,这似乎解决了“手头紧”的问题,但长期来看,它可能加剧你的疲惫感,让你在学习和工作双重压力下陷入更深的倦怠。真正聪明的做法是,将兼职看作一个微型社会实验室,在这里你可以试错、学习、积累,并寻找能将书本知识与现实应用相结合的切入点。因此,在行动之前,不妨先对自己进行一次“盘点”:你的专业是什么?有哪些可以初步变现的技能?你的性格是偏向与人打交道还是独立完成任务?每天除去上课和休息,有多少可支配的“整块”与“碎片”时间?只有明确了这些,才能在纷繁的兼职信息中,精准筛选出那个“对的”选择。

明确了自我定位后,我们便可以进入具体的策略层面。对于“学生党适合的兼职”,可以从以下几个维度进行归类和选择。第一类是技能变现型兼职。如果你的专业技能或业余爱好已经具备一定水平,这无疑是首选。比如,设计专业的学生可以接一些简单的海报、Logo设计;中文或新闻系的学生可以尝试新媒体写作、文案策划;计算机专业的学生则可以做小程序开发、网站维护等。这类兼职的价值远不止于报酬,它直接提升了你的专业技能,让简历变得充实,是典型的“提升自我价值的兼职”。第二类是经验积累型兼职。这类工作可能与你的专业技能关联不直接,但能为你提供宝贵的行业经验和人脉资源。例如,在目标行业的公司做实习助理,或参与大型活动的组织、执行工作。它能让你提前了解职场生态,建立初步的职业认知。第三类是时间置换型兼职。这类工作门槛相对较低,如家教、咖啡师、餐厅服务员等,它们的核心是用你的时间换取固定的收入。虽然技能提升有限,但能极大地锻炼你的沟通能力、应变能力和抗压性。选择这类工作时,应优先考虑工作环境、时间灵活性以及是否能接触到不同的人群。

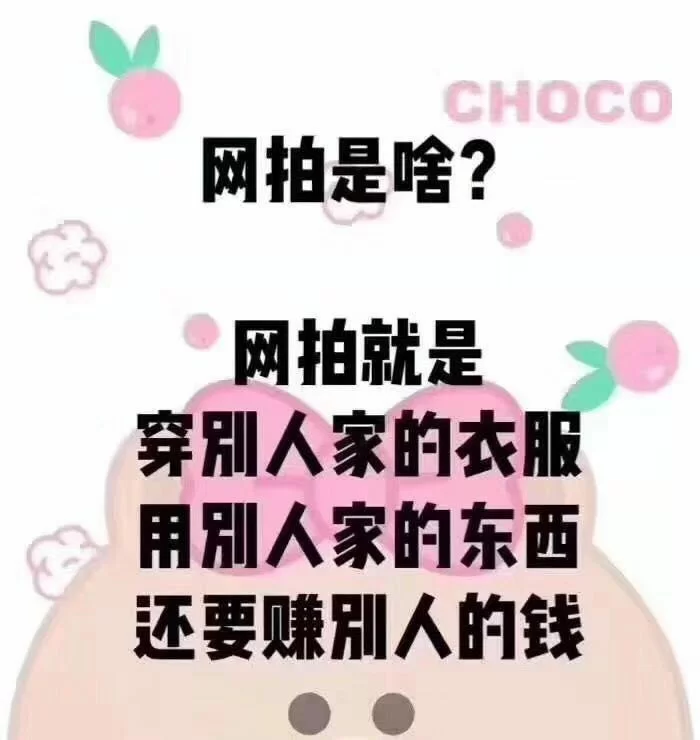

在数字时代,线上兼职推荐给学生已成为一个热门话题,其灵活性和便捷性完美契合了学生的生活节奏。线上的选择同样丰富多样,且往往不受地域限制。例如,你可以成为一名线上课程助教,协助老师批改作业、解答问题,这既能巩固自己的知识,又能获得收入。或者,如果你外语出色,可以尝试线上翻译、字幕组的工作。对于细心且有耐心的同学,数据标注、问卷调查员等也是不错的选择。更有趣的是,随着社交媒体的发展,内容创作者、社群运营、虚拟主播等新兴职业也为学生提供了广阔的舞台。关键在于,选择线上兼职时,要更加注重平台的信誉和安全性,警惕任何需要提前缴纳高额费用的“陷阱”,确保自己的劳动成果能够得到保障。

然而,无论选择哪种兼职,所有学生都将面临一个终极挑战:如何平衡学习和兼职。这并非一道简单的数学题,而是一门需要不断调整和优化的艺术。一个行之有效的方法是“时间块”管理法。将你的一周划分为不可动摇的“学习时间块”、必须投入的“工作时间块”以及用于放松和恢复精力的“休息时间块”。在每个时间块内,只专注于当前的任务,避免三者互相侵扰。更重要的是“能量管理”而非时间管理。你需要评估不同兼职对脑力的消耗程度。如果学业压力巨大,可以选择一些体力或重复性劳动为主的兼职,让大脑得到休息;反之,如果学业相对轻松,则可以挑战更具创造性和思考性的工作。此外,必须学会设定边界。无论是雇主还是同学,都要明确告知你的时间限制,学会对超出自己能力范围的要求说“不”。记住,学生身份的第一要义是学习,任何兼职都不应以牺牲核心学业为代价,否则便是本末倒置。

最终,我们回到最初的那个念头。当“不想学习”的情绪袭来,找一份兼职,其意义远不止于填补空白或赚取零花钱。它是一次主动的破局,一场关于自我认知的实践。你在这个过程中会发现,课堂上学到的理论在现实中如何运作,自己的沟通能力、抗压能力究竟处在哪个水平,以及,你真正热爱和擅长的领域究竟是什么。那份让你从书本的倦怠中抬起头的兼职,或许不是逃离,而是另一条通往知识与成熟的道路,它就藏在你的每一次尝试与探索之中。通过审慎的选择、明智的规划与坚定的执行,你完全可以将这段迷茫期,转化为个人价值全面跃升的黄金时期。