专家提倡医护副业,医护副业能兼顾主业副业两不误吗?

医护群体投身副业的浪潮,正从私下讨论走向公开倡导。当专家们开始为“医护副业”正名,一个更为尖锐的问题浮出水面:在主业已然是高强度、高压力、高情感付出的“三高”领域时,医护副业真的能做到两全其美,而非顾此失彼吗?这并非一个简单的“是”或“否”能回答的问题,它触及的是职业伦理、个人精力管理乃至整个医疗体系的深层结构。我们必须清醒地认识到,对于医护而言,副业从来不是简单的“第二份工作”,而更像是一场高难度的平衡术。

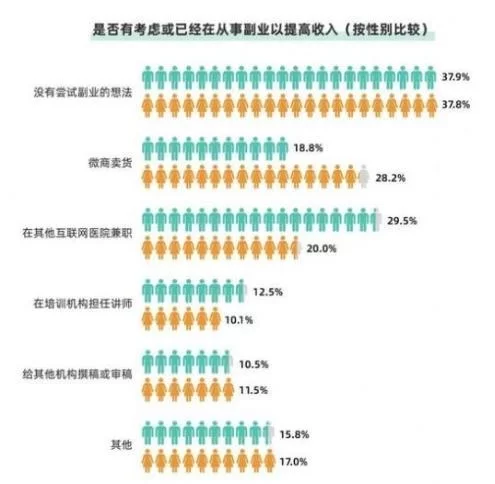

首先,审视医生护士做副业的利弊,其动机往往源于现实的压力与内在的渴望。一方面,是经济因素的驱动。在许多城市,医护人员的薪酬与其承担的风险、投入的精力并不完全匹配,尤其是在职业生涯早期,高昂的培养成本与生活压力使得副业成为改善生活品质的理性选择。另一方面,是职业倦怠与自我价值实现的诉求。日复一日的临床工作,如同一个巨大的“时间黑洞”,不断消耗着医护的智力与心力。当专业价值在体制内难以获得多元化体现时,副业便成了一个出口,让他们得以在另一个维度上运用知识、获得认可,甚至找回对医学最初的热情。例如,一位外科医生通过撰写科普文章,将复杂的手术原理转化为大众能理解的语言,这种知识变现的过程,本身就是一种价值的再创造。然而,弊端也同样显而易见。最大的风险在于精力的过度透支。医护工作的特殊性在于,它不允许“下班即关机”。一个疲惫的医生,在手术台上可能增加失误的风险;一个焦虑的护士,在病房里可能影响与患者的沟通质量。副业带来的经济收益,是否足以弥补主业可能出现的滑坡,这是一个需要每个人用天平去仔细衡量的问题。

那么,面对这些现实的壁垒,出路何在?关键不在于“能不能做”,而在于“怎么做”。选择不耽误主业的医护副业,其核心原则应是“轻启动、高协同、低冲突”。所谓“轻启动”,指的是副业不应需要巨大的前期投入或固定的时间捆绑,能够灵活嵌入医护不规律的排班中。例如,利用碎片化时间进行线上健康咨询、参与医药企业的线上培训项目、或成为保险公司的核保顾问,这些都属于“轻启动”范畴。“高协同”则强调副业与主业的正向关联。它应当是主业的延伸和补充,而非对立面。比如,康复科医生可以开发一套面向办公室人群的肩颈康复线上课程,这既利用了其专业知识,又与临床工作相辅相成,甚至能反哺主业,加深对特定人群疾病的理解。“低冲突”则划定了不可逾越的红线:副业绝不能占用主业时间、不能使用医院资源、不能泄露患者隐私、更不能与所在医疗机构形成直接或间接的利益竞争。这三项原则,构成了选择副业的“金三角”,缺一不可。

具体到实践层面,不耽误主业的医护副业推荐可以大致归为几类。第一类是知识转化型。这是最能体现医护专业价值的路径,包括医学科普写作、付费问答、线上课程开发、专业书籍翻译等。这类副业将隐性知识显性化,投入的是智力成果,而非固定时间,自由度极高。第二类是技能迁移型。医护工作培养出的严谨、细致、抗压能力,本身就是一种可迁移的宝贵技能。例如,一些护士凭借出色的沟通和协调能力,兼职从事医疗项目的管理或协调工作;有医生利用其逻辑分析能力,进入医疗数据分析或投资领域。这类副业提供了一种“换脑”的机会,能有效缓解单一工作带来的倦怠感。第三类是兴趣驱动型。与医疗完全无关的爱好,如摄影、写作、插画等,反而可能成为最好的精神寄托。它能让医护暂时脱离高压环境,在纯粹的热爱中恢复能量。这种看似“无用”的副业,其心理疗愈价值有时远超经济收益。选择哪一类,取决于个人的职业阶段、精力状况和最终目标。

最后,必须强调的是,任何关于医护副业的讨论,都不能脱离政策法规与职业伦理的框架。近年来,国家层面对于医护人员多点执业有所放开,但这并不意味着副业可以“野蛮生长”。医护人员在开启副业前,必须仔细研读《执业医师法》、所在医院的规章制度以及劳动合同中的相关条款。明确哪些行为是被允许的,哪些是绝对禁止的。例如,在注册地点外的医疗机构执业需备案,而利用职务之便为特定医药产品“站台”则属于违规行为。对规则的敬畏,是医护副业能够行稳致远的基石。与其在灰色地带试探,不如在合规的框架内寻找机会。真正的“两不误”,不是指在两个领域都做到极致,而是指副业的存在,非但没有侵蚀主业的根基,反而像一棵树旁的伴生植物,为主干提供养分、固土培元,最终让整棵树长得更加茁壮。这需要智慧,更需要定力。在追求个人价值拓展的道路上,每一位医护都应当时刻自省:我的初心是什么?我的底线在哪里?唯有如此,才能在主业与副业的交响乐中,奏出和谐而有力的乐章。