东北师范大学兼职研究生导师、博导、教师职位有哪些?

东北师范大学设立兼职研究生导师、外聘博士生导师及各类兼职教师岗位,并非简单的人才补充,而是一项着眼于未来、深度融入国家发展战略的顶层设计。这一系列举措的核心目标,在于打破传统高等教育的固有边界,将社会最前沿的实践智慧与学术研究的严谨体系进行高效嫁接,从而构建一个充满活力的知识创新生态系统。对于有志于参与这项事业的行业翘楚与学界精英而言,理解这些职位的内涵、价值与路径,是开启这段独特学术旅程的第一步。

这些职位并非单一化的标签,而是根据贡献领域与职责深度进行了精细化的划分。兼职研究生导师,其核心使命在于将业界的鲜活案例、技术瓶颈与市场动态直接带入研究生的培养过程中,指导学生完成更具应用价值的学位论文,他们是连接课堂与职场的“实践领航员”。而外聘博士生导师则站位更高,不仅要求其具备深厚的行业积淀与卓越的创新能力,更期望其能参与到学校相关学科的战略规划、重大课题攻关以及博士生的顶层培养方案设计中,扮演着“学科战略顾问”的角色。至于客座教授等兼职教师职位,则更侧重于通过开设特色课程、举办前沿讲座等形式,为校园带来多元化的知识视野与思想激荡。明晰这种差异化的定位,是潜在申请者进行自我评估与职业规划的关键前提。

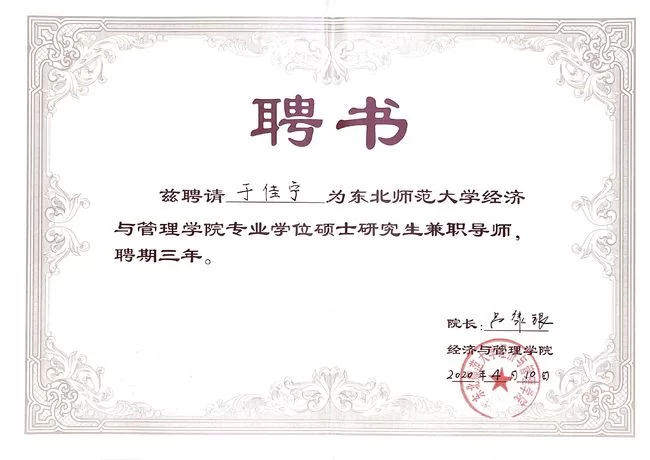

谈及具体的东北师范大学兼职研究生导师申请条件与更为严苛的东北师范大学外聘博导遴选流程,其背后体现的是一套严谨且务实的评价体系。学校并不唯论文、唯职称论英雄,而是更加看重申请者在各自领域的“实战”成就与行业影响力。通常而言,申请人需拥有显著的技术创新成果、成功的管理经验或在文化艺术等领域的标志性建树。遴选流程往往遵循“学院推荐、学部初评、校学术委员会终审”的多级评议机制。在这个过程中,申请人的学术潜力、行业资源整合能力以及与学校学科发展的契合度,都会被置于显微镜下仔细审视。这一流程确保了每一位最终入选的兼职导师,都是能够真正为学校带来“增量价值”的稀缺智力资本。

一旦受聘,东北师范大学兼职导师职责与待遇便构成了一种权利与义务的对等统一。职责层面,远非“挂名”或偶尔讲座那么简单。学校期望兼职导师能够深度融入,包括但不限于:联合校内教师申报国家级、省部级重大科研项目;共建实验室或研究中心;指导学生参与“挑战杯”等创新创业竞赛;甚至推荐学生到其所在企业进行实习或就业。这是一种深度的产学研协同创新。与之对应的待遇,也超越了简单的薪酬范畴。它更多地体现为一种学术身份的认可、优质科研平台的共享、高端学术圈的准入资格,以及通过“知识溢出效应”反哺自身事业发展的无形价值。这种合作,本质上是一种双赢的战略联盟。

将视野放宽,东北师范大学的这些举措,正是当前中国高校行业专家兼职教师政策大趋势下的一个生动缩影。面对新一轮科技革命与产业变革,国家大力倡导“新文科”、“新工科”建设,其核心要义便是推动学科交叉融合,培养能够解决复杂现实问题的复合型人才。传统的、完全依赖学院派师资的培养模式已显现出局限性。因此,像东北师范大学这样主动敞开校门,将那些身处实践一线、掌握着核心技术或深刻理解社会需求的“外脑”请进来,不仅是顺应时代发展的必然选择,更是提升自身核心竞争力、服务国家区域发展战略的关键一招。这标志着中国高校正在从传统的“知识传授者”向“创新生态构建者”转型。

对于许多在实践中摸爬滚打多年的行业专家而言,思考如何成为东北师范大学客座教授,实际上是在规划个人职业生涯的又一次跃升。这不仅仅是一份荣誉,更是一个平台,一个将个人多年积累的隐性知识系统化、理论化,并通过与青年才俊的碰撞激发出新火花的熔炉。当一位资深的企业家将自己的管理哲学与困惑带入课堂,当一位顶尖的程序员将算法的边界与伦理思考分享给学生,这种互动的价值是难以用金钱量化的。它重塑了知识的传递路径,让理论与实践在最高端的智力平台上实现了握手言和,共同孵化着属于未来的创新种子。这条路径,为那些渴望超越商业成功、追求更大社会价值贡献的行业精英,提供了一条极具吸引力的“第二曲线”。