中专兼职律师到底有没有用?教师能做吗?条件是啥?

中专教师能否兼职律师,这个问题触及了职业身份的交叉与法律实践的边界,它并非一个简单的“能”或“不能”可以概括,而是一个涉及法律规定、个人精力、职业价值与教育生态的多维度议题。对于身处职业教育一线的教师而言,这条跨界之路既有其独特的吸引力,也伴随着不容忽视的现实挑战。要清晰地回答这个问题,我们必须深入其内核,从法律框架、实际效用与潜在风险三个层面进行系统性剖析。

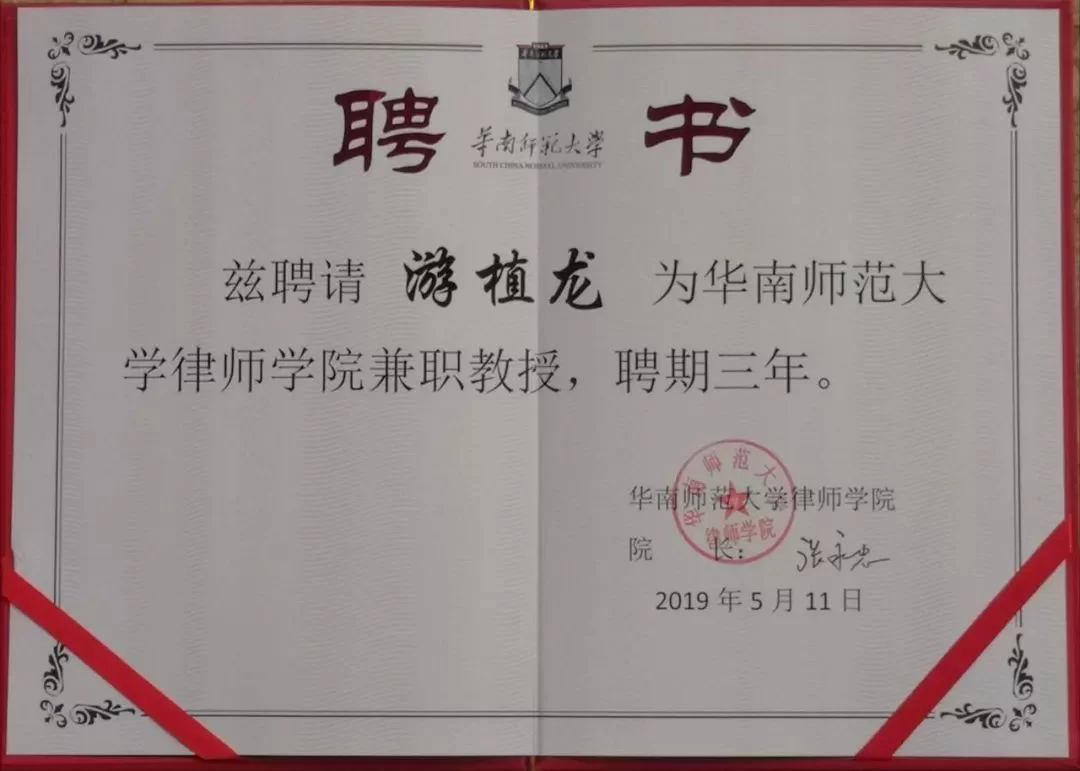

首先,从法律与政策的刚性约束来看,教师从事律师兼职的通道在理论上是存在的,但门槛清晰且不容逾越。核心的中专教师兼职律师条件可以归纳为三个关键节点。第一,必须通过国家统一法律职业资格考试,这是进入律师行业的唯一准入凭证,对于非法律专业背景的教师来说,这本身就是一场需要投入巨大时间与精力的硬仗,其知识体系的广度与深度对任何人都是严峻考验。第二,通过考试后,需在律师事务所实习满一年,并由指导老师考核合格。这一年的实习要求全职投入,对于教学任务繁重的中专教师而言,如何协调学校工作与实习时间,是第一个现实难题,通常需要获得所在单位的大力支持与批准。第三,申请律师执业证书时,必须提交包括原单位同意兼职从事律师执业的证明在内的多项材料。这意味着,学校的态度成为决定性因素。依据《中华人民共和国律师法》及相关规定,公务员、事业单位工作人员等身份受到严格限制,但普通中专教师作为事业单位专业技术人员,在征得单位同意的前提下,法律并未完全禁止其兼职律师身份。因此,这条路在法理上走不通,但在实践中,它高度依赖于个人能力、学校开明程度以及地方司法行政部门的执行尺度。

其次,即便跨越了准入门槛,我们必须直面核心问题:教师兼职律师有什么用?其价值绝非仅仅增加一份收入那么简单。从个人层面看,这是一次深刻的认知升级与能力重塑。法律思维强调的逻辑严谨性、证据至上原则与多角度分析能力,能够反哺教学工作,使教师在处理学生问题、进行课程设计时更具条理性和说服力。例如,在讲授职业道德、合同基础等课程时,拥有律师实践经验的教师可以引入鲜活案例,将枯燥的法条转化为生动的课堂情境,极大提升教学效果与学生兴趣。从学校层面看,拥有“双师型”法律人才是提升整体治理水平的重要砝石。这位教师可以成为学校的“法律顾问”,在处理对外合作、劳务纠纷、学生管理突发事件等问题上提供专业意见,帮助学校规避法律风险,实现依法治校。更深层次的价值在于,它推动了职业教育教师法律素养提升的整体进程。一位身兼律师的教师,如同一颗投入平静湖面的石子,其言行举止、知识结构能够带动周围同事对法律问题的重视,营造一种尊法、学法、用法、守法的校园文化,这对于培养具备基本法律常识的现代职业技术人才至关重要。

然而,理想的光鲜背后,是教师从事法律兼职的利弊交织的现实困境。其弊端与挑战同样突出,需要审慎权衡。最直接的冲突是时间与精力的双重挤压。教师工作远不止上课,还包括备课、批改作业、学生管理、教研活动等,隐性工作时间长。而律师工作,无论是案件研究、文书撰写还是庭审对抗,同样需要高度专注与持续投入。两者叠加,极易导致个人精力透支,甚至可能因为一方工作的延误而影响另一方的质量,最终陷入“两头不讨好”的窘境。其次是角色定位的潜在冲突。教师的角色是“传道授业解惑”,带有引导与关怀的属性;而律师的角色是“维护当事人合法权益”,在特定情境下需要保持理性的对抗性。当这两种角色在处理同一事件(如校园纠纷)时发生碰撞,教师如何自处?是站在学校立场,还是坚守律师的独立判断?这种伦理困境考验着个人的职业智慧与道德定力。此外,利益冲突的风险也不容忽视。必须严格划分学校资源与个人业务的界限,杜绝利用职务之便为个人律师业务谋取不正当利益,这既是职业操守的要求,也是法律的红线。

综上所述,中专教师兼职律师是一条充满机遇与挑战的窄路。它并非适合每一位教师,而是为那些具备超强学习能力、时间管理能力、职业热情,并能获得学校支持的少数人准备的“高阶玩法”。对于有志于此的教师,建议采取循序渐进的策略。第一步,立足本职,将法律学习作为提升自身综合素养的途径,而非单纯的跳板。第二步,在通过法考后,审慎评估个人精力与学校环境,选择与教育领域相关的法律方向(如教育法、劳动法、未成年人保护法)进行实习与发展,力求实现两个职业领域的协同效应,而非简单叠加。第三步,与学校管理层进行坦诚沟通,将个人发展规划与学校提升治理能力的需求相结合,争取将个人价值转化为组织价值,从而获得制度性的支持。最终,这条跨界之路能否走通、走好,不取决于法律条文的许可,而取决于行走其上的个体,能否在理想与现实、奉献与索取、规则与自由之间,找到那个精妙而坚实的平衡点。它更像是一场深刻的自我重塑与价值再发现,考验的不仅是智力与毅力,更是一种将知识转化为社会服务、将个人成长融入时代需求的智慧与担当。