中国乔丹和美国乔丹品牌之争,乒乓球拍解释靠谱吗?

要理解中国乔丹与美国乔丹之间绵延数年的品牌之争,与其纠缠于枯燥的法律条文与商业术语,不如想象一个更具象的场景:两支乒乓球拍。这个比喻不仅通俗易懂,更能精准地切中这场纷争的核心——品牌价值与商标符号的深层博弈。那么,用乒乓球拍来解释这场争端,究竟靠不靠谱?答案是,它不仅靠谱,而且极为深刻。

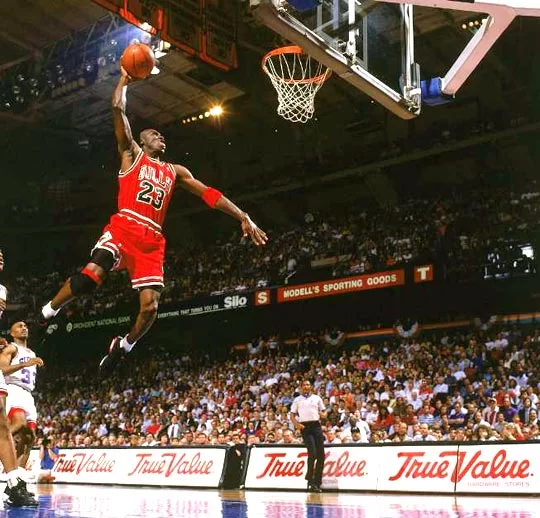

第一支球拍,是“美国乔丹”。它并非量产品,更像是一支由传奇工匠手工打造的孤品。它的木料或许来自某个特定年份的森林,胶皮是经过无数次实验调配的秘方,但这些都只是物质基础。这支球拍真正的价值,在于它与一位名叫迈克尔·乔丹的篮球之神深度绑定。每一次挥拍,似乎都能唤起人们对“飞人”在赛场上绝杀、灌篮、空中漫步的无限遐想。它的手柄上刻着的是Jumpman的飞人标志,这个标志本身就是一个故事,一种文化符号,代表着卓越、拼搏与胜利。拥有这支球拍,你拥有的不仅仅是一件体育用品,更是一种精神图腾,一份对传奇的致敬。它的品牌价值,是数十年营销、无数场辉煌比赛、以及全球亿万粉丝情感投入共同铸就的“光环”,这是无法被简单复制的品牌基因。

第二支球拍,则是“中国乔丹”。从工艺和材质上看,它可能是一支性能相当不错的球拍,符合国家标准,手感扎实,甚至在性价比上更具优势,因此在市场上也获得了相当可观的销量。然而,问题出在了它的“包装”上。它的名字叫“Qiaodan”,与“Jordan”发音高度相似;它的Logo,是一个手持篮球的运动员剪影,其动态、轮廓与Jumpman标志有着肉眼可见的关联性。这支球拍的制造商,乔丹体育股份有限公司,在法律上注册了“乔丹”商标,拥有合法的“身份证”。但它从一开始,就试图通过营造一种“镜像感”,让消费者在看到它时,脑海里会浮现出第一支球拍的身影。这便是“乔丹体育商标侵权案”中争议的焦点:这种“搭便车”的行为,是否构成了对消费者认知的混淆,以及对他人商誉的不当利用?

用乒乓球拍的比喻来看,法律最终的判决,就如同一位资深裁判的裁决。裁判并不否认第二支球拍本身的性能,但他明确指出,你不能用和第一支传奇球拍如此相似的涂装和名称来参赛。因为这会让观众误以为你与那位传奇选手有关联,甚至就是他的官方授权产品。最高人民法院的终审判决,核心逻辑正在于此:保护在先权利,制止市场混淆。判决书明确指出,乔丹体育的注册行为损害了迈克尔·乔丹的姓名权,其企业名称的注册和使用也造成了社会公众的混淆。这并非简单地因为“乔丹”二字的归属,而是因为它背后的指代关系。当消费者提及“乔丹”时,其心智中的第一联想是那位篮球巨星,而非一个中国的体育用品公司。乔丹体育的行为,恰恰是利用了这种已经建立起来的强大联想,来为自己的品牌赋能。这便是品牌价值与商标权冲突最典型的体现:一个拥有合法的商标“外衣”,但其内核却在不断“借用”另一品牌早已深入人心的价值“灵魂”。

这个比喻的精妙之处还在于解释了消费者的困惑与最终的认知转向。起初,许多消费者或许并不在意,或者说,他们愿意为这个“平替”版本买单,因为它提供了功能上的满足和心理上的“接近感”。但随着信息越来越透明,品牌文化越来越受到重视,消费者开始能够分辨出两支球拍的本质区别。他们会意识到,一支承载着奋斗与梦想的真实故事,另一支则是一个精心设计的商业模仿。这种认知上的觉醒,直接影响了品牌的美誉度和忠诚度。人们购买美国乔丹,是在为一种文化、一个梦想付费;而购买中国乔丹,则更多是功能性的选择。当消费升级,精神需求超越物质需求时,模仿者的生存空间就会被急剧压缩。这也是为什么即便乔丹体育在法律上曾一度拥有“乔丹”商标,却在市场上始终无法摆脱“山寨”的阴影,最终在关键诉讼中败诉的根本原因。

因此,用乒乓球拍来解释这场品牌之争,不仅靠谱,而且充满了商业智慧。它告诉我们,一个品牌的强大,绝非仅仅注册一个名字或设计一个Logo那么简单。真正的品牌,是故事、是情感、是价值观与消费者之间建立的牢固契约。中国乔丹的案例,为所有中国品牌上了一堂价值千金的课:在全球化竞争中,走捷径的模仿或许能获得一时的成功,但要想赢得世界的尊重,建立起真正基业长青的品牌,唯一的路径是自主创新,打造属于自己的、独一无二的“传奇球拍”。这需要时间去沉淀,需要文化去滋养,更需要企业有足够的远见和定力,去创造一个能够独立站立、无需借光前行的品牌形象。当有一天,中国的品牌也能成为别人比喻中的“那支传奇球拍”时,我们才可以说,真正拥有了属于自己的、世界级的品牌。