中国富豪都在做哪些副业,闷声赚钱的路子有哪些?

在公众的视野里,中国富豪的财富故事往往与某个显赫的主业紧密相连——或是互联网帝国的缔造者,或是房地产巨擘,或是制造业的领军人物。然而,这仅仅是财富冰山浮在水面上的部分。水面之下,隐藏着一个更为庞大、更为复杂的财富生态系统,那便是他们精心布局、鲜为人知的“副业”与隐形投资渠道。这些投资并非为了博取眼球,而是服务于一个更深层的目标:构建一个能够穿越经济周期、抵御未知风险、同时实现财富持续增值的“蓄水池”。与其说这是大佬们闷声发大财的副业,不如说这是他们财富哲学的核心体现,是一种超越商业运营本身的资本艺术。

要理解这些高净值人群的资产配置策略,首先要摒弃一个普遍的误解:他们的投资仅仅是为了“赚更多钱”。当财富积累到一定量级,单纯的数字增长其边际效用会递减,此时,财富的“安全”、“传承”与“影响力”便成为更重要的考量。因此,他们的副业选择,天然地带有对冲风险、分散资产、甚至注入个人情怀的色彩。这背后藏着一整套复杂的逻辑,它要求投资者不仅要有敏锐的商业嗅觉,更要有深邃的历史观和宏观视野。他们投资的,往往是那些具备“抗周期”、“稀缺性”和“强定价权”特征的领域。

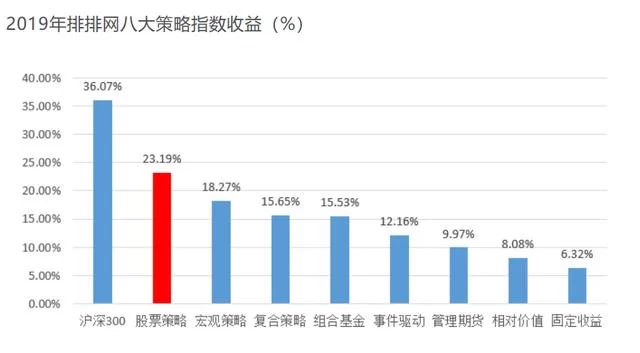

一个典型的中国富豪的隐形投资渠道,便是另类金融资产。当普通投资者还在二级市场的股票、基金中沉浮时,顶级富豪们的触角早已伸向了更深邃的水域。例如,私募股权投资(PE)和风险投资(VC)是他们的标配,但这通常是通过专业的基金或者家族办公室来完成,投资于那些尚未上市的、具有巨大增长潜力的科技公司或新消费品牌。这不仅能带来超额回报,更能让他们身处产业变革的最前沿。更进一步,是量化对冲基金、不良资产处置、甚至某些非公开市场的信贷机会。这些领域信息极不对称,准入门槛极高,普通人甚至连投资门道都摸不到,却能提供与主流市场低相关性的回报,是真正意义上的“财富避风港”。它们低调,却在富豪的资产组合中扮演着“压舱石”的角色。

从金融衍生品回归实体,但并非我们熟知的传统地产或制造业,而是聚焦于“稀缺性”的实物资产。艺术品收藏便是其中翘楚。一幅宋元字画、一件当代艺术精品,其价值不仅在于美学,更在于其不可复制的文化属性和历史传承。对于富豪而言,这既是个人品味与圈层身份的象征,更是一种长期的价值存储手段,其增值潜力往往超越通货膨胀。类似的还有顶级红酒、威士忌的窖藏,古董车的收集,甚至珍稀矿物的投资。这些领域的交易圈子小而封闭,信息流通有限,形成了一个天然的“闷声发财”环境。这种低调赚钱的商业模式分析,其核心在于对“稀缺”的极致理解和长期持有的耐心,它将消费、爱好与投资完美地融为一体。

更具前瞻性的富豪,则将目光投向了“无形资产”的布局。在数字经济时代,数据、IP(知识产权)和品牌价值成为了新的生产资料。他们可能会通过旗下投资公司,悄然收购一些具有核心专利技术的“小而美”企业,或者投资于优质影视剧、动漫IP的孵化。这些投入在初期可能并不显山露水,但一旦IP成熟,其带来的衍生价值——版权费、授权费、品牌溢价——将是持续而巨大的。这与他们投资一个工厂或一家餐厅的逻辑截然不同,它投资的是未来的“标准”和“定义权”。此外,投资于前沿科技的研发,如生命科学、人工智能基础模型等,虽然风险高、周期长,但一旦成功,其回报将是指数级的,这种布局本身就是一种面向未来的战略“副业”。

最后,我们不得不提一种看似“烧钱”实则高明的投资模式——战略性生活方式投资。一些富豪会出于个人热爱,去打造一个顶级的马术俱乐部、一个私密的美术馆、一个精品酒店或一个高端健康疗养中心。从账面上看,这些项目前期投入巨大,运营成本高昂,似乎并不划算。但精妙的运作在于,它们并非单纯的消费场所,而是被设计成一个可以自我造血的商业实体,同时承载着重要的社交功能和品牌价值。一个顶级俱乐部可以汇聚各行各业的精英,成为信息交流和商业合作的绝佳平台;一个精品酒店可以成为一个城市的地标,提升其背后商业地产的整体价值。这种将个人志趣、社交资本与商业模式融为一体的投资,其回报早已超越了单纯的财务报表,它构建的是一种难以用金钱衡量的“软实力”和生态位。

这些错综复杂的投资布局,并非富豪本人亲力亲为,其背后是一个高度专业化的“家族办公室”在运作。这个团队汇聚了顶级的律师、会计师、投资顾问和资产配置专家,他们负责全球范围内的项目搜寻、尽职调查、风险控制和投后管理。这种模式确保了决策的专业性和执行的效率,也让富豪本人得以从繁杂的事务中解脱出来,专注于顶层战略的思考。这些隐形的副业和投资渠道,共同构筑了一道坚固的财富护城河,它们静水流深,却在无形中决定着一个家族财富的厚度与长度。真正的财富密码,或许不在于某个惊世骇俗的商业创举,而在于这套看似平淡无奇,实则精密运转的系统性资产配置策略。