殡仪馆工资为啥看着高却没人愿意干,真实待遇咋样?

公众对于殡仪馆的薪资水平,普遍存在一种“高薪”的刻板印象,这种印象往往伴随着“为什么没人愿意干”的疑问。实际上,这并非一个简单的非此即彼的问题,而是一个交织着经济补偿、社会文化、心理负荷与职业价值的复杂议题。所谓的高薪,更像是一种对从业者多重付出的综合对价,其背后隐藏的现实,远比数字本身更为沉重和深刻。

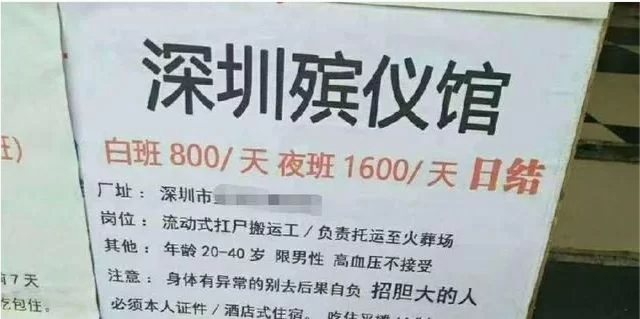

首先,我们需要解构“殡仪馆工资高”这一说法的真实构成。殡葬行业的薪酬体系通常并非单一的基本工资,而是由基本工资、岗位津贴、绩效奖金以及各类特殊补贴组合而成。其中,特殊岗位津贴和24小时待命加班费是拉高收入总额的关键部分。这意味着,从业者拿到手的可观薪酬,很大程度上是用不规律的工作时间、随时可能被唤醒的休息以及牺牲节假日换来的。他们面对的是“白加黑”“五加二”的工作模式,生命的终结从不遵循朝九晚五的规律。因此,如果将总收入平均到实际工作时长上,其时薪或许并没有想象中那样具有碾压性优势。这笔钱,本质上是社会和行业对从业者牺牲个人生活、承担特殊工作压力的一种经济补偿,而非一份轻松工作带来的超额红利。

其次,压在从业者肩上最重的,是常人难以想象的工作强度与心理压力,这直接解答了“为什么殡仪馆工资高没人去”的核心疑问。生理上的劳累仅仅是基础。搬运遗体、长时间的站立、接触化学防腐剂、在低温或高温环境中作业,这些都是日常。更重要的是心理层面的持续损耗。每天直面死亡,目睹一个又一个家庭的悲恸,这对于任何人的心理承受能力都是极限考验。从业者必须具备一种“职业性麻木”,在同情逝者、安抚家属的同时,建立起一道坚固的心理防火墙,防止他人的痛苦过度侵入自己的情感世界。这种情感隔离能力并非天生,而是在日复一日的工作中被迫锤炼出的生存技能。长期处于这种高压环境下,许多人会经历替代性创伤、睡眠障碍甚至社交隔离。当他们回归正常生活,往往难以向亲友描述工作中的具体场景,这种沟通的壁垒会逐渐演变成孤独感,形成巨大的心理负担。

再者,根深蒂固的社会偏见与文化禁忌,构成了一道无形的墙,将许多潜在求职者挡在门外。在中国传统文化中,死亡与“不祥”“晦气”等概念紧密相连。尽管现代社会观念日益开放,但这种文化基因依然深刻影响着人们的认知。殡葬从业者常常在社交中遭遇尴尬,比如被回避握手、被委婉拒绝参加婚庆喜宴,甚至其子女在学校都可能受到无形的歧视。这种社会性的“软排斥”,带来的孤立感和尊严挑战,是金钱无法直接弥补的。人们害怕的不仅是工作本身,更是这份工作可能给个人及家庭生活带来的长远影响。为了规避这种潜在的社会成本,绝大多数人宁愿选择其他行业,即便薪资水平相对较低。

然而,对于那些真正选择并坚守在这个行业的人来说,其职业内涵远非外界的想象那般简单。以入殓师为例,他们的工作绝非简单的“处理遗体”,而是一门融合了医学、美学与人文关怀的“生命终末艺术”。入殓师的工作内容包括遗体清洁、防腐、整形、化妆,旨在最大程度恢复逝者安详的容颜,给予生者最后的慰藉。这是一项对技术、耐心和尊重都要求极高的工作。一个优秀的入殓师,能让意外离世的逝者体面地告别,能将病痛折磨后的痕迹悄然抚平。从这个角度看,他们的工作价值体现在维护生命最后的尊严,其职业成就感和精神回报是独一无二的。至于入殓师工作内容和发展前景,虽然晋升路径相对狭窄,但技术精湛、口碑良好的入殓师在行业内是备受尊敬的稀缺人才,他们的稳定性和职业安全感远超许多热门行业。

因此,殡仪馆的招聘要求和心理素质筛选极为严格。除了学历和专业技能等硬性条件外,心理评估和面试环节尤为关键。招聘方需要确认求职者是否具备强大的心理韧性、稳定的情绪控制能力、超乎常人的同理心以及发自内心的尊重。他们需要的不是一个仅仅为了高薪而来的“打工者”,而是一个真正理解这份工作背后人文价值、能够承受巨大压力并保持专业素养的“生命守护者”。这种严苛的筛选标准,也自然地将绝大多数人排除在外,进一步解释了为何岗位空缺与高薪待遇并存的现象。

最终,当我们谈论殡仪馆的真实待遇时,必须超越单纯的薪酬数字。它是一种复杂的组合,包含了稳定的事业编制、完善的社保福利,以及难以量化的精神层面的满足与创伤。这份工作的本质,是在社会最需要关怀的角落,提供一种沉默而有力的服务。高薪,更像是一份契约,是世俗社会为这份特殊付出所能给出的、最直接也最无奈的补偿。它不是一份诱饵,而是一面盾牌,帮助从业者抵御来自生理、心理和社会的冲击。选择这条路的人,是用自己的方式诠释着对生命的敬畏,他们的价值,不在于银行账户的余额,而在于他们为无数个终点站带去的尊严与安宁。这份职业的重量,终究只有亲身扛起的人才能真正体会。