丹麦球员埃里克森比赛猝倒,心脏骤停到底咋回事?

2021年6月12日,哥本哈根帕肯球场,欧洲杯丹麦对阵芬兰的比赛进行到上半场第42分钟,一个名字让全球亿万观众的心瞬间揪紧——克里斯蒂安·埃里克森。在毫无征兆的情况下,这位正值当打之年的丹麦中场核心突然倒地,身体僵直,陷入了毫无反应的昏迷。这惊魂一幕,通过转播信号传遍了世界每一个角落,也引发了一个巨大的疑问:一名身体素质处于金字塔顶尖的职业运动员,为何会在赛场上遭遇如此致命的危机?要理解这一切,我们必须深入剖析埃里克森心脏骤停原因,并从这起事件中汲取关于生命急救的宝贵经验。

首先,必须明确一个核心概念:埃里克森经历的是心脏骤停,而非大众常说的“心脏病发作”或心肌梗塞。这两者有着本质区别。心肌梗塞是“管道”问题,指为心肌供血的冠状动脉被堵塞,导致心肌缺血坏死,心脏本身仍在跳动,但功能受损。而心脏骤停则是“电路”问题,指心脏的电活动突然紊乱或停止,导致心脏无法有效泵血,血液循环瞬间中断,患者会立即失去意识、呼吸和脉搏。埃里克森当时的情况正是后者,其危险性在于,每延迟一分钟,生存率就会下降7%至10%。后续的医疗检查确认,埃里克森的心脏骤停是由其此前未被发现的缺血性心脏病引发的。这意味着他的某条冠状动脉可能存在先天畸形或后天形成的狭窄,在高强度的运动负荷下,心肌供血严重不足,最终诱发了致命性的心律失常,导致心脏泵血功能戛然而止。这一诊断也解释了为何年轻运动员也会成为心脏骤停的目标——潜在的、隐匿的心血管结构或功能异常,是潜藏在健康身体下的“定时炸弹”。

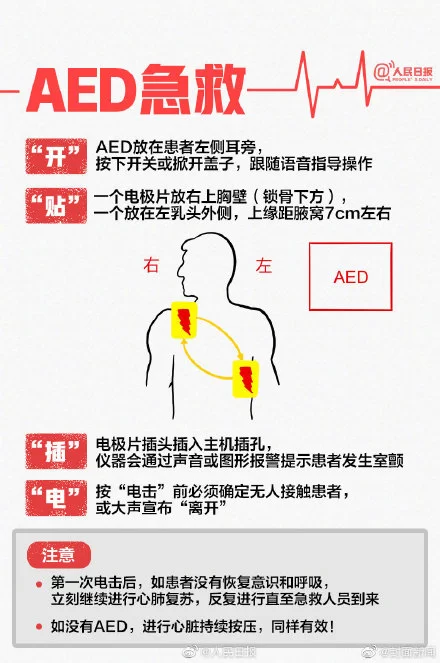

当埃里克森倒地的那一刻,一场与死神赛跑的生死救援即刻展开,这为我们提供了关于运动员心脏骤停急救措施的教科书式范例。从队医西蒙·米勒森第一时间冲入场内进行初步判断,到队长西蒙·凯尔迅速为队友清理口腔、防止舌后坠,再到医护人员在短短数十秒内展开的专业心肺复苏(CPR)和使用AED自动体外除颤器,整个流程堪称完美。CPR通过胸外按压,手动维持了最基本的心脑血液循环,为大脑和重要器官输送了关键的氧气,防止了不可逆的脑损伤。而AED的作用则更为关键,它被誉为“救命神器”。AED能够自动分析患者的心律,一旦识别出可电击的室颤或无脉性室速,便会通过语音提示指导急救人员进行电击,瞬间终止紊乱的电活动,让心脏有机会恢复正常的窦性心律。埃里克森能够“死而复生”,AED的及时使用功不可没。这一事件雄辩地证明,在专业急救人员到达之前,身边人高质量的CPR和便捷的AED设备,是构成生命救援链中最坚固、最关键的一环。它告诉我们,急救并非医生的专利,而是每一个普通人都应该掌握的生存技能。

埃里克森的悲剧性遭遇,也促使整个体育界乃至全社会重新审视运动性猝死如何预防这一沉重话题。预防是一个系统工程,需要从个人、机构和社会三个层面共同发力。对于运动员个人而言,除了常规的年度体检,更应引入针对心血管风险的深度筛查,如心电图(ECG)、心脏超声以及运动负荷试验等,以期发现潜在的结构性心脏病或电生理异常。对于普通人,尤其是有运动习惯的年轻人,了解自身的年轻人心脏性猝死前兆同样至关重要。这些前兆可能包括:不明原因的晕厥或先兆晕厥、运动中或运动后出现的胸痛、胸闷、心悸、异常疲劳感等。一旦出现这些信号,应立即停止运动并及时就医,进行深入的心血管评估。此外,家族中若有早发性心脏病或猝死史,也应作为高危因素加以警惕。在机构层面,体育组织、学校、健身俱乐部等必须承担起主体责任,不仅要在场馆内配备充足的AED设备,更要定期组织员工和会员进行CPR与AED使用的培训,确保在紧急时刻,有人会用、敢用、能用。

埃里克森的故事并未在倒地时结束。经过植入式心律转复除颤器(ICD)手术后,他以惊人的毅力重返绿茵场。ICD就像一个植入体内的微型AED,能24小时监测心跳,一旦再次发生恶性心律失常,会立即自动放电除颤。他的回归,本身就是现代医学与个人意志共同创造的奇迹,极大地鼓舞了无数心脏病患者。然而,我们更应将视线从个体的幸运转向群体的保障。埃里克森倒下的那14分钟,改变了他的人生轨迹,也为全球体育安全敲响了警钟,并点燃了无数人心中的急救意识火种。它让“黄金四分钟”的急救理念深入人心,让AED这个曾经陌生的设备走进了公众视野。如今,越来越多的公共场所开始配备AED,越来越多的普通人开始学习急救知识,这或许是埃里克森用生命危险换来的最宝贵的社会财富。

这片绿茵场见证的,不仅是一次生命的救援,更是一场关于希望、科技与人性光辉的深刻诠释。它告诉我们,生命有时很脆弱,一次意外就可能将其推向悬崖边缘;但生命又可以很坚韧,在科学的守护、及时的救援和不屈的意志面前,奇迹完全可能发生。从剖析埃里克森心脏骤停的医学根源,到学习现场的急救措施,再到构建全社会的预防网络,我们正在将一次惊心动魄的危机,转化为一次全民健康教育的契机。这,或许才是那起事件超越体育范畴,留给世界的最深刻遗产。