为什么快递长期招兼职,地址打不出单还收到不明快递?

当我们在招聘网站上反复看到快递站点“长期招聘兼职分拣员”、“急招临时派件员”的广告时,心中或许会泛起一丝疑惑:这个行业的人员流动性真的如此之大吗?与此同时,一个更离奇的现象也困扰着不少人:明明自己的新地址在购物平台上无法成功下单,系统提示“地址无效”或“配送范围外”,却偏偏能收到一个来路不明的快递。这两个看似风马牛不相及的问题,实际上是同一枚硬币的正反面,共同折射出当前快递行业在高速运转下潜藏的系统性压力与深层逻辑。

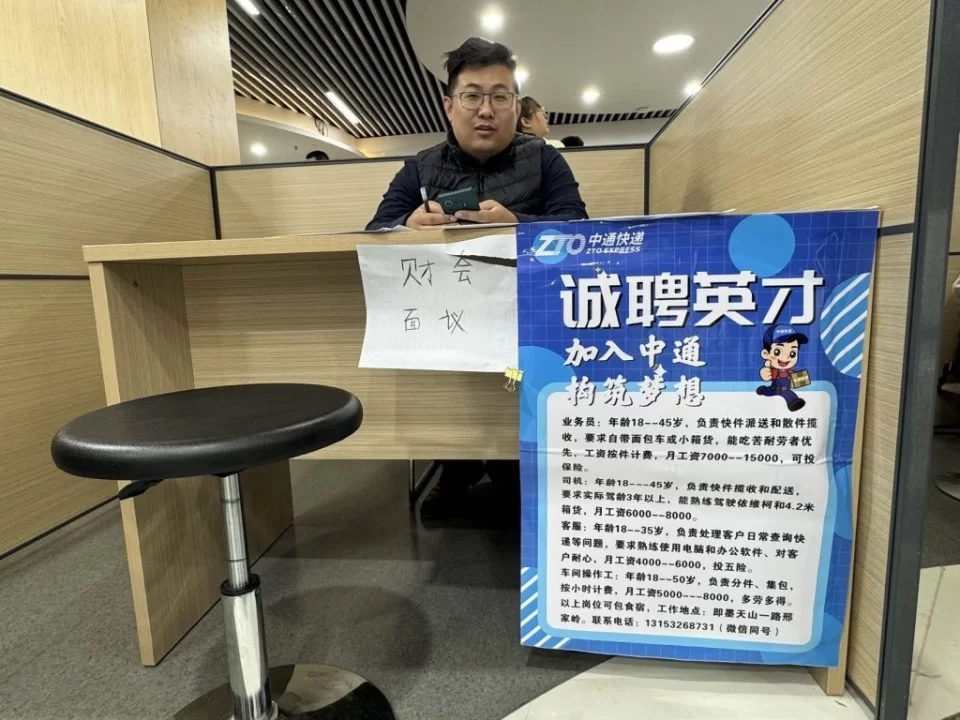

首先,探究“快递公司为什么总在招兼职”这一问题,其核心答案直指行业的“潮汐效应”与极高的员工流失率。电商行业的发展带有明显的周期性波峰,如“618”、“双十一”等大促期间,订单量会瞬间飙升至日常数倍甚至十数倍。为了应对这种短期爆发的业务压力,快递公司必须储备大量临时人力。然而,若在业务低谷期维持庞大的全职团队,无疑会带来巨大的人力成本负担。因此,招聘兼职成为了一种最具经济效益的“弹性用工”策略,如同军队的预备役,在战时(大促)被紧急征召,闲时则各自归位。这种模式下,招聘信息常年在线便不足为奇。但这只是表象,更深层次的原因在于快递行业高流失率真相。快递员是一份高强度、高压力、低容错的职业。严格的KPI考核、无处不在的罚款机制(如超时、客诉、破损等)、缺乏职业晋升通道以及日益增加的交通风险,共同构成了一道无形的门槛,使得大量新员工在入职后不久便选择离职,形成了“铁打的站点,流水的快递员”的“旋转门”困境。站点不得不持续招聘,以填补不断出现的岗位空缺,维持日常运营的基本盘。

再将目光转向另一个谜题:“地址无效却能收到货”。这一现象打破了我们对快递流程“先有订单,后有包裹”的常规认知,其背后隐藏的技术与商业模式漏洞,往往比我们想象的更为复杂。一种较为常见的技术性解释是“地址继承”或“系统记忆”。快递系统并非绝对僵化,它具备一定的学习能力。如果快递员或收件员曾经在某个地址派送或收取过包裹,系统可能会将该地址与您的手机号、姓名等信息进行弱关联。即便您在新平台下单时因地址库未更新而失败,但发件方通过其他渠道(如直接对接快递公司的内部系统或使用更老旧的批量下单工具)下单时,系统可能调取了这些历史数据,从而“蒙对”了您的位置,使得包裹得以送达。这解释了部分地址信息不完整或略有偏差的包裹能够成功投递的原因。

然而,更具普遍性和风险性的原因在于两种灰色的商业模式。其一是“刷单”。为了提升店铺销量、信誉排名和商品曝光度,一些不良卖家会进行虚假交易。他们通过非法渠道获取大量真实的用户信息(姓名、电话),然后批量寄出包裹。这些包裹里通常是空信封、纸巾、小卡片等价值极低的物品,其唯一目的就是生成一个真实的物流单号,完成整个交易闭环的伪装。对于收件人而言,这就是一个地址无效却能收到货的“不明快递”,因为你从未下过单,但你的信息却被卖家用来“完成”了一笔订单。其二是信息泄露衍生的精准营销或诈骗。当您的个人信息在某个环节泄露后,会被一些不法分子用于“盲投”广告。更有甚者,会采取“货到付款”的诈骗手法,寄送一些看似有一定价值的物品(如仿冒的电子产品、劣质保健品等),利用人们的好奇心或误以为是亲友所寄的心理,骗取远高于物品实际价值的到付款。这便直接关联到个人信息泄露与快递安全这一严峻议题。

面对这些错综复杂的行业乱象,作为普通消费者,我们并非无计可施。当我们真的收到不明快递怎么办?一套清晰的应对流程至关重要。第一步,保持冷静,核实信息。仔细查看快递面单上的寄件人信息、联系方式和物品内件说明。若信息模糊或存疑,切勿轻易签收,特别是对于到付包裹。第二步,果断拒收。对于任何未经自己确认的包裹,尤其是需要付费的,直接选择拒收是成本最低、最安全的处理方式。一旦签收,后续的退货退款流程将异常繁琐。第三步,联系快递公司。通过官方客服渠道,报上运单号,查询该包裹的详细来源。如果涉及刷单或诈骗,要求快递公司提供寄件方信息以便进一步追溯。第四步,警惕潜在风险。对于已签收的免费不明快递,要警惕包裹内可能夹带的二维码、链接等,切勿随意扫描或点击,以防陷入新的诈骗陷阱。从长远看,保护个人信息是根本。在日常网络活动中,审慎填写收货地址,对于不必要的实名认证保持警惕,定期清理购物平台的收货地址信息,都能从源头上降低信息泄露的风险。

快递行业作为连接生产与消费的“血管”,其健康与安全关乎整个社会经济的运行效率。长期依赖兼职暴露了其用工模式的结构性脆弱,而“幽灵快递”的频发则敲响了数据安全与商业诚信的警钟。我们每一次点击“签收”或“拒收”,都在用自己的行为对这个庞大的系统进行投票。理解这些现象背后的运行逻辑,不仅是为了解答一两个生活难题,更是为了在一个日益复杂的数字商业环境中,做一个更清醒、更主动的参与者,懂得如何识别风险、保护自己。那个奔波在路上的兼职快递员,和你手中那个来路不明的包裹,都是这个高速时代留下的独特注脚,值得我们共同审视与深思。