为什么穷人都有副业,却还是难致富,家庭也不和睦?

这种以时间换金钱的模式,直接催生了另一个隐形杀手:时间贫穷与家庭关系的恶性循环。当一个人的生理时间和心理时间都被生存性副业填满,家庭生活便不可避免地被挤压到边缘。想象一个场景:父亲白天工作,晚上代驾直到午夜,清晨拖着疲惫的身体回家;母亲则利用零碎时间接单、做手工,两人几乎没有交集。家庭不再是温暖的港湾,而更像一个合租的旅馆,成员之间只剩下功能性的交接。孩子的教育被简化为一句“作业写完没”,夫妻间的交流被压缩成“今天钱够不够”。情感的缺失、沟通的断代,使得家庭内部的张力不断累积。副业带来的经济压力并未消除,反而因成员的疲惫与易怒,激化了家庭矛盾。争吵、冷战、互相指责成为常态,本应是共同抵御外部压力的最小单元——家庭,反而内耗严重,成为消耗个体能量的另一个战场。这清晰地揭示了副业如何影响家庭和睦:它通过侵占家庭时间和精力,侵蚀了家庭成员间的情感联结,将家庭从支持系统变成了压力源。

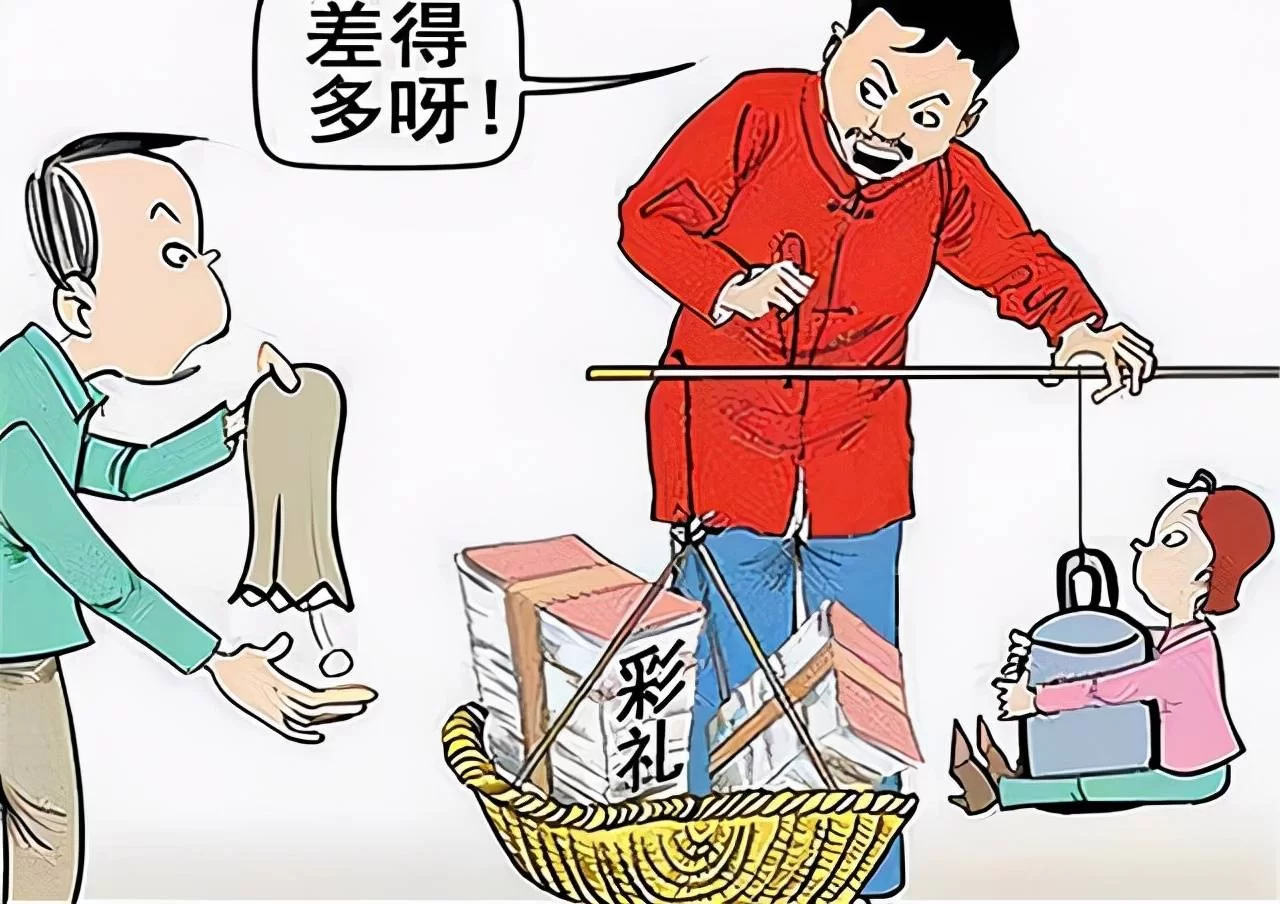

更深层次的问题,在于副业选择的思维陷阱。稀缺心态会极大地“窄化”人的视野。当一个人长期处于资源匮乏的状态时,其认知带宽会被眼前的、紧急的“生存任务”所占据,从而丧失进行长远规划的能力。他们看到的不是“学习一项新技能,三年后收入翻倍”的可能性,而是“今天多跑三小时,能多赚一百块”的确定性。这种思维模式下,任何需要投入时间、精力、金钱去学习的“高价值副业”都会被视为高风险、不切实际的选择。他们宁愿在熟悉的、低回报的领域里重复劳动,也不敢轻易跳出舒适区,去尝试那些可能带来指数级增长但同样伴随不确定性的机会。这种思维陷阱不仅限制了副业的质量,更锁死了个人向上流动的通道。他们被困在“为了赚钱而赚钱,却没有时间学习如何更好地赚钱”的闭环中,而这正是低收入家庭的致富困境的核心症结所在。

那么,破局之路究竟在何方?答案绝非放弃副业,也不是盲目地投入更多时间,而是对“副业”这一概念进行彻底的重塑。首要的,是完成从“生存型副业”到“发展型副业”的认知升级。这意味着,在选择副业时,评估标准不应仅仅是“时薪多少”,而应增加一个更长远的维度:“这项工作能否为我带来技能增值、经验积累或人脉拓展?”例如,同样是利用电脑,单纯的数据标注远不如学习基础的文案写作或视频剪辑。后者在初期可能收入不高,但它是在构建一种可复用、可增值的个人能力。这需要个体有意识地将一部分“赚钱时间”投资于“学习时间”,这种短期内的“阵痛”是为了打破长期的桎梏。这并非易事,它要求个体具备极强的自制力和对未来的信念,但这恰恰是摆脱稀缺心态、实现阶层跃迁的必经之路。

其次,必须重新定义家庭在致富过程中的角色。一个健康的家庭,本身就是一个最强大的“资产”。它不应是副业牺牲的对象,而应成为协同作战的伙伴。家庭成员之间需要进行开诚布公的沟通,共同制定家庭的财务目标和发展规划。也许可以是一方在发展“学习型副业”的初期,另一方承担更多的家庭责任;也许可以是全家总动员,共同学习一项新技能,开辟家庭式的事业。当家庭目标一致,成员间的情感支持就能转化为对抗压力的强大动力。夫妻可以成为彼此的“首席激励官”,孩子也能在理解家庭奋斗的过程中,培养起责任感和财商。这种将家庭从“内耗战场”转变为“创业合伙人”的转变,其释放出的能量,远比任何单打独斗的副业都要巨大。

真正的破局,并非在深夜的疲惫中多接一单,而是在某个清晨,能静下心来,为自己和家人画一张通往未来的、而非仅仅应付眼前的地图。这张地图的起点,是对自身时间和精力的重新定价,是对个人成长价值的郑重投资;它的核心,是构建一个同心同德、互相滋养的家庭生态系统;终点,是让家庭成为温暖的港湾,而非另一个疲惫的战场,最终实现物质与精神的双重富足。这条路充满挑战,但它指向的,是一个真正可持续的、有尊严的未来。