为啥要创业搞副业?是被逼的还是想上班多份收入?

当“搞副业”从一个小众选择演变为职场人的普遍议题时,其背后的动机早已不再是“多赚一份钱”那么简单。我们常常陷入一个二元对立的设问:创业搞副业,究竟是被生存焦虑逼到墙角的无奈之举,还是源于内心对更大舞台的渴望?这个问题本身就预设了一个过于简化的答案。事实上,绝大多数人的选择,都游走于被逼与主动之间,是一种在现实压力驱动下,最终导向自我价值探索的复杂混合体。它更像是一个光谱,而非非黑即白的开关。

将副业的兴起简单归因于“被逼的”,显然是看到了冰山一角。不可否认,生存焦虑是当下最强劲的助推器。经济的周期性波动、行业结构的剧烈调整、以及那个悬在许多职场人头上的“35岁魔咒”,共同织就了一张无形的安全网,而这网,似乎正变得越来越脆弱。当主业的薪资增长追不上通胀的速度,当职业晋升的通道变得日益狭窄,当一份看似稳定的工作随时可能被技术或更廉价的劳动力取代时,副业便成了一种理性的对冲策略。它不再仅仅是“零花钱”,而是抵御风险的备用轮胎,是个人资产负债表上至关重要的“风险准备金”。在这种逻辑下,搞副业的动机是防御性的,核心诉求是“安全感”。人们希望通过构建多元化的收入结构,降低对单一雇主的依赖,从而在不确定性中重新获得一丝掌控感。这是一种被动的觉醒,是被现实环境“教育”后的必然结果。

然而,如果我们仅仅停留于此,就完全低估了人性深处对自我价值实现的追求。如果说“被逼”是启动引擎的火花,那么“主动”则是让这台引擎持续运转的燃料。当一个人在日复一日的重复性劳动中感到才智被磨损,在庞大组织的螺丝钉角色中迷失自我时,副业就成了一个精神出口。它提供了一个可以亲自定义规则、亲手创造价值的空间。你可以在下班后,从一名严谨的程序员,化身为一个挥洒创意的视频博主;从一名循规蹈矩的市场专员,变身为一个亲手打造产品的手工艺人。这种角色的转换,带来的不仅是收入的补充,更是一种身份认同的补完。在副业的世界里,你的努力与回报直接挂钩,你的创意能被市场即时检验,你的每一个微小进步都能被清晰感知。这种即时反馈和掌控感,是许多传统主业难以给予的。因此,这部分人的创业搞副业的动机是进攻性的,核心诉求是“成就感”与“自我实现”。

最值得玩味的,是“被逼”与“主动”之间的模糊地带与相互转化。很多时候,一个人最初搞副业的念头,确实源于对未来的忧虑(被逼),但在实践的过程中,他意外地发现了自己的热情与天赋,逐渐将副业视为事业的一部分(主动)。反之,一个出于兴趣(主动)开启副业的人,也可能在主业遭遇瓶颈时,突然意识到这份副业成了自己最坚实的后盾,从而赋予其更强的功利性目标(被逼)。生存焦虑催生了行动,而行动本身又点燃了激情。 这条路径,完美诠释了“被动选择”如何升华为“主动追求”。一个典型的例子是,一位教师因为担心收入单一而开始线上授课(被逼),却在与学生互动的过程中找到了新的教学乐趣和个人品牌价值(主动),最终可能将之发展成为独立的教育事业。这个过程的起点是恐惧,但终点却是热爱与成长。

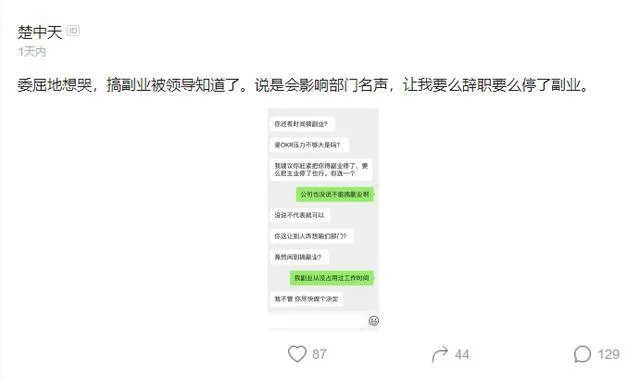

那么,面对这种复杂的动机,我们又该如何平衡主业和副业呢?这不仅是时间管理的技术问题,更是一场关于精力分配与价值排序的战略博弈。首先,必须明确底线:副业不能以牺牲主业的根本利益为代价,除非你已经做好了彻底转型的准备。这意味着要遵守职业操守,避免利益冲突,更不能占用主业时间与资源。其次,要建立自己的“精力管理系统”而非简单的“时间管理系统”。人的精力是有限的,高质量的产出需要高度专注。你需要找到自己精力的高峰与低谷时段,将最重要、最需要创造力的任务安排在高峰期。对于很多人来说,清晨或深夜是处理副业的黄金时间。但更重要的是学会“断舍离”,放弃无意义的社交和信息过载,为真正重要的事情储备心力。再者,要懂得“借力”与“赋能”。最好的副业,往往能与主业形成协同效应。比如,做设计的可以接私单提升实战技能,做市场的可以运营自媒体构建个人影响力,这些经验反过来又能滋养主业,形成良性循环。把副业当成主业的“外部实验室”,去试错、去创新、去探索那些在体制内无法实现的想法。

归根结底,探讨创业搞副业的动机,其实是在探讨现代个体如何安放自己的职业焦虑与人生理想。它既是应对不确定时代的生存策略,也是寻求完整人格的内在驱动。我们不必急于为自己或他人的行为贴上“被逼”或“主动”的标签。因为在这条充满挑战的道路上,每一个躬身入局者,都在用行动回答一个更深层次的问题:在既定的轨道之外,我们究竟能为自己的人生拓展出多大的可能性?那份深夜里的坚持,那份疲惫后的满足,早已超越了金钱的简单衡量,成为我们对抗平庸、定义自我的独特勋章。这趟旅程的终点,或许不是财务自由,而是一个更强大、更丰盈、也更自由的自己。