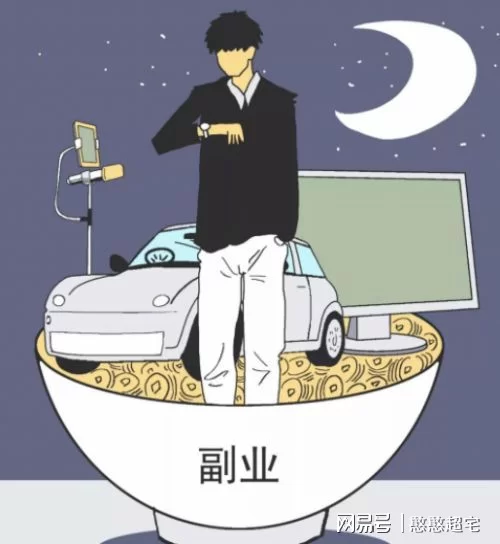

主业干不好副业干得好,生存发展咋整才能两不误?

主业是生存的锚,副业是灵魂的帆,当锚沉重得让你无法动弹,而帆却鼓动着远航的风,这无疑是当代职场人最真实的灵魂拷问。这种“主业干不好,副业干得好”的撕裂感,并非简单的喜新厌旧,而是个人价值与外部环境错位的深刻体现。它逼迫我们直面一个核心问题:如何在确保生存底线不被击穿的前提下,为充满可能性的发展铺平道路,实现真正的两不误?这并非一道非此即彼的选择题,而是一场需要智慧、策略与定力的动态平衡艺术。

首先,我们必须冷静诊断“主业干不好”的病根。这通常并非能力问题,而是匹配度的系统性失衡。可能是你的核心优势与岗位要求南辕北辙,如同让一位天生的画家去做枯燥的数据录入;也可能是企业文化或组织氛围与你的价值观格格不入,让你感觉精神内耗严重,每日如履薄冰。当主业无法提供成就感、成长空间和心理满足感时,它便从一个价值实现的平台,异化为一个纯粹的、用以交换时间的“生存工具”。与此相对,“副业干得好”则源于内在驱动力的完美释放。它往往是你真正热爱、擅长且能获得即时正反馈的领域。在这里,你不仅是在“工作”,更是在“创造”,每一次微小的成功都会被放大,形成强大的正向循环,滋养着被主业日渐磨损的自信。因此,副业在初期扮演的不仅仅是增收角色,更是一个至关重要的精神补给站和能力试验田。

在“生存”层面,确保主业与副业两不误的第一法则,是建立清晰的边界感和高效的精力管理系统,而非简单的时间划分。许多人陷入的误区是,用主业摸鱼的时间去搞副业,结果两边都做不好,最终陷入双重焦虑。正确的做法是,在主业岗位上,哪怕再不喜欢,也要保持基本的职业素养,完成分内之事。这是一种战略定力,目的是为了保住这份稳定的现金流,为副业的成长赢得最宝贵的缓冲期。在此基础上,你需要对自己的精力进行精细化运营。识别自己一天中精力最旺盛的“黄金时段”,将其毫无保留地奉献给副业。这可能是在清晨、午休或是深夜。采用“时间块”工作法,为副业任务划定不可侵犯的独立时间单元,并像对待重要会议一样严格执行。更重要的是,要学会在主业与副业之间进行“模式切换”。下班后,通过短暂的冥想、运动或兴趣阅读,将白天的烦躁与疲惫清空,以饱满的状态投入到副业的创造中去。这种精力的“隔离”与“重启”,是防止主业负面情绪污染副业激情的关键防火墙。

当副业从精神支柱逐步发展为可以与主业分庭抗礼的经济支柱时,“发展”层面的抉择便浮出水面。副业收入超过主业,是一个重要的转折信号,但绝不等同于可以立刻辞职。你需要构建一个理性的决策框架,我称之为“副业成熟度模型”。第一级是偶然性收入,收入不稳定,依赖项目或机会,此时主业仍是绝对重心。第二级是稳定性收入,你已经有了固定的客户群体或可预期的变现渠道,月收入能够稳定覆盖部分生活开支。这时,你可以开始思考如何优化副业流程,提升效率。第三级是规模化潜力,你的副业模式已经可以被复制和放大,甚至可以组建一个小团队,收入持续稳定增长并超越主业。只有达到这个阶段,辞职才应该被正式提上议程。即便如此,决策前还需完成三项准备:一是建立财务安全垫,储备至少6-12个月无收入也能覆盖家庭开支的应急资金;二是进行压力测试,模拟全职状态下,副业能否承受更大的工作强度和市场波动;三是评估长期热情,问自己是否真的愿意将这份热爱,日复一日地变成责任与压力。这三步缺一不可,它们是你从“走钢丝”到“走坦途”的安全绳。

最终,最高级的“两不误”,并非在主业和副业之间做取舍,而是将二者融合,构建一个独特的、自洽的个人职业生态。这需要你打破“打工人”的固化思维,转向“个人品牌”的经营思维。你的身份不再是“某公司的员工”,而是“一个在XX领域拥有独特见解和实践经验的专家”。主业为你提供了深入行业的视角、稳定的客户资源和可验证的履历,而副业则是你展示专业技能、链接更广泛人群、探索创新边界的舞台。二者可以互为犄角,相互赋能。例如,一位在传统企业做市场营销的主业人员,其副业可以是运营一个分享前沿营销知识的自媒体。主业为他的内容提供了真实的商业案例和深度洞察,而自媒体的声望又能反哺他的主业价值,甚至带来新的职业机会。这种模式下,主业与副业的界限变得模糊,它们共同构成了你的“T型知识结构”——主业是那一竖,代表深度;副业是那一横,代表广度。你不再是轨道上被动前行的列车,而是拥有双翼的飞行器,既能在主业的跑道上平稳滑行,也能在需要时借助副业的动力振翅高飞,最终抵达的是一片属于自己的、更广阔的职业天空。