主播兼职协议模板简单?带货合作协议怎么签才靠谱?

一份简单的兼职主播协议模板,往往就是日后纠纷的起点。许多合作方在热情高涨的“蜜月期”,习惯性地从网上下载一份万能模板,填上名字和金额便以为万事大吉,殊不知这种“简单”恰恰埋下了最复杂的隐患。靠谱的带货合作协议,其价值从来不在于模板本身,而在于签订前双方对合作全貌的细致梳理与坦诚沟通。 它不是一份用来限制彼此的冰冷文书,而是一张确保双方都能安全抵达商业目的地的航海图。因此,探讨如何签订靠谱的带货协议,本质上是探讨如何建立一个健康、可持续的商业关系。

要理解“靠谱”二字的重量,我们必须先抛弃对“主播带货合作协议范本”的幻想。范本之所以是范本,因为它牺牲了所有具体场景的特殊性,追求最大公约数下的普适性。然而,直播带货的商业实践千差万别:你是品牌方,看中的是主播的即时转化能力;你是主播,关心的是产品的口碑与佣金的及时性;你是MCN机构,投入的是资源、培训和长期的流量规划。这三者的诉求天然存在张力,一份通用模板根本无法承载这种复杂性。真正的协议谈判,始于对以下核心问题的回答:我们合作的本质是什么?是单次项目制,还是长期绑定?我们的核心利益分别是什么?如何量化这些利益,并用何种机制保障?只有当这些问题有了清晰答案,协议的骨架才算搭建起来。

深入到协议的肌理,直播带货合同注意事项往往隐藏在那些最容易被忽略的细节里。首先是“合作内容与范围”的界定。协议必须明确约定主播推广的具体产品或服务清单、推广的电商平台(抖音、淘宝直播、快手等)、直播的形式(短视频、专场直播、嘉宾连麦等)、直播的频率和时长,甚至包括对直播脚本、话术方向的初步约定。模糊的范围界定是最大的“坑”,品牌方可能期望主播进行全方位的长期推广,而主播可能只理解为一次性的带货,这种认知偏差一旦在合作中爆发,几乎无解。紧接着是“知识产权”归属,这是新媒体时代合作的重中之重。直播过程中产生的视频、录音、图片、甚至是主播为该产品创造的特定昵称或口号,其使用权、修改权、复制权归谁所有?是一定时限内的授权,还是永久买断?这些条款直接关系到品牌方后续的营销布局和主播个人IP的商业价值,必须前置性地进行清晰划分。

带货合作佣金结算方式是协议的灵魂,也是矛盾最集中的爆发点。协议中不仅要写明佣金比例,更要设计出精密的结算规则。例如,佣金是基于“GMV(商品交易总额)”还是“实际支付金额”?是否要扣除平台手续费、退款、退货的金额?结算周期是多长?是直播结束后7天,还是确认收货后的15天?对于“坑位费+佣金”的模式,要明确坑位费的服务内容是否达成,未达成如何处理。更高级的协议会引入阶梯式佣金,即销售达到不同量级,适用不同的佣金比例,以此激励主播创造更高业绩。支付方式也需明确,是通过公对公账户,还是私下转账?税费由谁承担?每一个环节的缺失,都可能成为日后扯皮的借口。一个“靠谱”的佣金条款,应当是可计算、可追溯、无歧义的,双方财务人员仅凭协议就能清晰地完成结算流程,无需额外沟通确认。

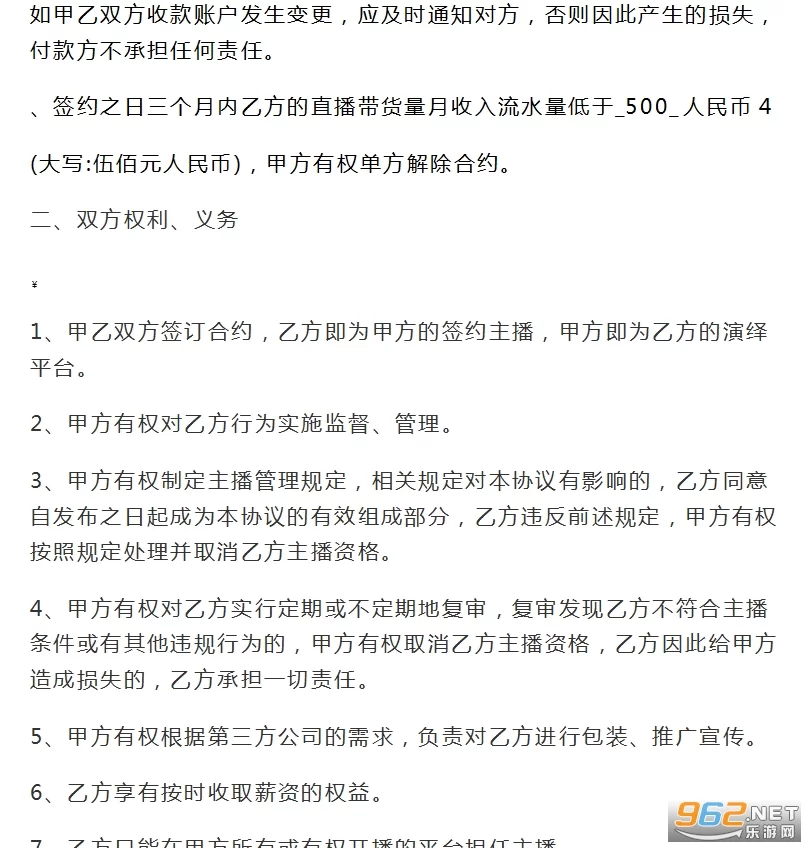

当合作升级到MCN机构与主播的层面时,MCN与主播合作协议核心条款则展现出更强的复杂性与不对等性。这类协议通常涉及资源置换与深度绑定。主播需要关注“资源投入”条款是否具体化,例如机构承诺的流量扶持、培训课程、商务对接等,是口头承诺还是白纸黑字写入了协议的附件?违约责任是否对等?现实中,很多协议对主播设置了极高的违约金,动辄数十万甚至上百万,但对机构的资源投入不足却缺乏有效的惩罚机制。此外,“竞业限制”条款也需格外谨慎。限制主播在合作期间及结束后一定期限内,不得为竞争品牌或平台服务,这在商业上可以理解,但限制的范围、地域和期限必须合理,否则可能被认定为无效。主播在签署此类协议前,应充分评估机构的实力与诚意,并强烈建议寻求专业法律人士的帮助,确保自己的劳动成果与个人发展空间不被不合理的条款所绑架。

最终,签订一份靠谱的带货协议,是一个从博弈走向共识的过程。它要求双方在合作之初就放下幻想,直面商业的本质。与其在出现问题后感叹“人心不古”,不如在协议中就为各种可能性设置好解决方案。这个过程或许充满博弈与讨价还价,但正是这种坦诚的“丑话说在前面”,才能过滤掉投机者,筛选出真正志同道合的合作伙伴。当双方就每一项条款达成一致并落笔签字时,这份协议便不再是互相猜忌的枷锁,而是共同奔赴事业的契约,它为激情澎湃的直播事业,注入了理性的压舱石,让每一次的吆喝与互动,都能稳稳地转化为可预期的商业价值。