义工旅行靠谱吗,大学生兼职挑战大,平台安全怎么找?

首先,我们必须正视大学生兼职挑战的宏观背景。传统的兼职模式,如家教、服务员、发传单,虽然能带来即时经济回报,但在个人履历的“含金量”上却显得日益单薄。当代大学生面临的,是技能竞争的白热化和对差异化经历的渴求。在此背景下,义工旅行被赋予了超越“打工”的意义——它被视为一种软实力的投资,一种构建独特个人叙事的方式。参与者期望通过跨文化交流,锻炼语言能力与适应力;通过投身公益项目,培养社会责任感与同理心;通过独立规划行程,提升解决问题的能力。这种对“价值重塑”的追求,正是义工旅行魅力的核心所在。它精准地切中了年轻人既要“行万里路”,又要“读万卷书”的心理需求,将兼职从单纯的体力或时间交换,提升到了一个关乎个人成长与世界观塑造的更高维度。

然而,理想与现实之间往往横亘着一条名为“信息不对称”的鸿沟。当需求被市场敏锐捕捉,乱象便随之滋生。这正是义工旅行常见骗局得以滋生的土壤。最典型的模式便是“高价售卖廉价劳动力”。一些不良机构打着“支教”“环保”“动物保护”等高尚旗号,向学生收取数千甚至上万元的高额项目费,但提供的所谓“义工工作”却可能只是象征性的活动。例如,所谓的“国际支教”,可能只是每天陪当地孩子玩一两个小时游戏,缺乏任何实质性的教学计划和反馈;所谓的“海龟保育”,可能只是清理一下沙滩,拍几张照片,大部分时间则被安排购物或自费游览。这些项目利用了大学生的信息闭塞与善良热情,将本应是奉献与学习的旅程,异化为一场昂贵的“付费体验游”,其本质与商业旅游团无异,甚至更差,因为它缺乏基本的监管与保障。

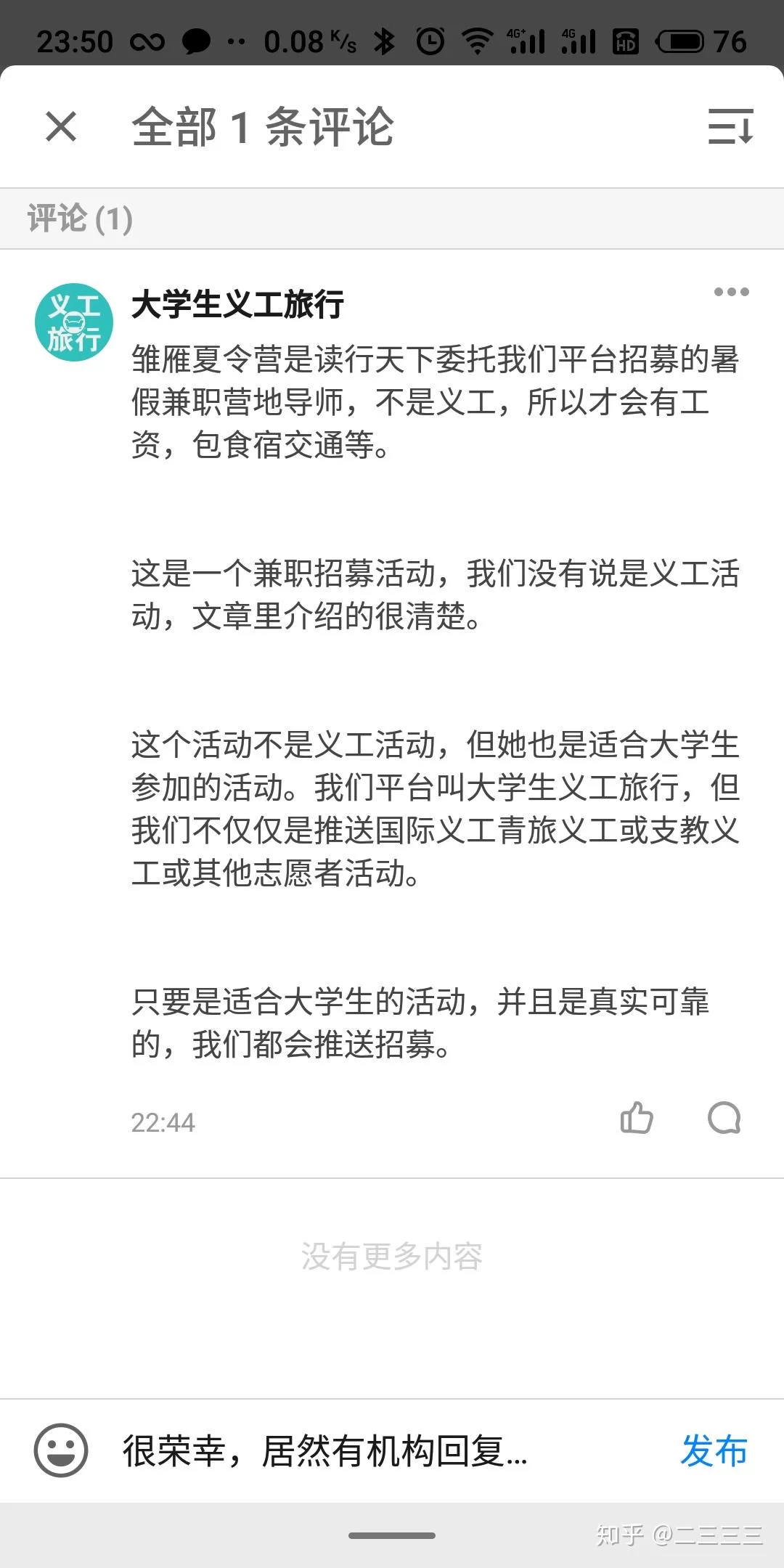

那么,如何在这片迷雾中找到方向?关键在于构建一套属于自己的安全评估体系,其核心便是解决义工旅行平台安全与组织甄别的问题。第一步,是审视平台本身。一个负责任的平台,绝不会仅仅是信息的搬运工。它应该对上线的每一个项目进行尽职调查,包括项目方的合法资质、运营历史、资金流向透明度以及往期志愿者的真实反馈。平台的评价体系是否多元、是否允许负面评价存在、是否对争议有处理机制,这些都是重要的判断依据。如果一个平台上充斥着千篇一律的溢美之词,却鲜有具体的细节描述或批评声音,那么你就需要提高警惕了。

更进一步,我们需要掌握如何辨别义工旅行组织的核心技巧。这需要你从一个被动的信息接收者,转变为一个主动的“背景调查员”。首先,核查组织的官方身份。它是否是在当地合法注册的非政府组织(NGO)、非营利组织(NPO)或社会企业?可以通过其所在国的政府官网或第三方机构数据库进行查询。其次,深挖其项目内容与资金用途。一个靠谱的组织,会清晰地说明项目的具体目标、你的日常工作内容、预期达成的成果,并提供详细的费用清单,让你知道每一分钱都花在了哪里。对于那些含糊其辞、只谈情怀不谈细节的组织,要果断说“不”。最后,也是最重要的一环,是寻找“活”的信息。不要只满足于项目官网的宣传,要去社交媒体、论坛、博客等第三方平台,搜索往期参与者的分享。联系一两位“前辈”,听听他们最真实的感受,询问他们遇到的困难以及组织的应对方式。这些来自一线的声音,远比任何精美的宣传册都更有价值。

归根结底,选择义工旅行,本质上是一场关于信息筛选、风险评估与自我认知的综合考验。它要求我们既要怀揣探索世界的热情,也要具备洞察风险的冷静。它不是逃避现实压力的捷径,更不是美化履历的快捷方式。真正的成长,源于你在出发前所做的每一次调研,在过程中遇到的每一个挑战,以及在结束后进行的每一次反思。与其盲目追逐那些被包装出来的“诗与远方”,不如先学会如何为自己铺设一条安全、坚实的道路。当你能够独立甄别信息、理性判断价值、并为自己的选择负责时,无论你最终是踏上义工之旅,还是在实验室里深耕,或是在实习岗位上磨砺,你都已经掌握了大学生活乃至未来人生中最为宝贵的核心能力——独立思考与审慎行动。这,或许才是“义工旅行”这门课,能教给我们的最重要的一课。