九大体质表现症状有哪些?中医调理方法这样用管用?

你是否曾感到困惑,为何在同样的环境下,有人四季如春,有人却畏寒怕冷;有人食量大却不长肉,有人喝水都感觉在增重?这些看似寻常的差异,在中医看来,正是不同“体质”的外在投射。体质,是人体生命过程中,在先天禀赋和后天获得的基础上所形成的形态结构、生理功能和心理状态方面综合的、相对稳定的固有特质。它如同生命的底色,决定了我们对外界环境的反应模式和对疾病的易感性。王琦教授提出的“中医九种体质”学说,为我们提供了一把解锁个体健康密码的钥匙,它将复杂的生命现象归纳为平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质和特禀质九种类型。理解并辨识自身体质,并非为了给自己贴上标签,而是为了实现真正的“个性化养生方案”,让调理有的放矢,而非盲目跟风。

体质调理的核心价值,在于将中医“治未病”的理念落地生根。传统的健康观念多聚焦于“病”,而体质学说则将视角前移至“人”。它认为,疾病的发生并非偶然,而是体质长期偏颇,阴阳失衡的结果。例如,痰湿质的人,体内如同笼罩着一层挥之不去的湿雾,运化功能失常,这类体质便是高血压、高血脂、糖尿病等代谢性疾病的温床。若能在疾病形成之前,通过健脾祛湿的调理方式,拨正体质的偏颇,便能有效阻断疾病的发展路径。这种“对因调理”的思路,远比单纯“对症治疗”更为深刻和根本。因此,掌握如何根据体质症状进行中医调理,就等于掌握了主动健康的权杖。它要求我们不再被动地忍受不适,而是主动去倾听身体发出的信号,读懂其背后的体质诉求,并通过饮食、起居、运动、情志等综合手段,温和而持久地将其引导回平衡的轨道。

在具体的体质辨识与调理实践中,我们需要像一位细心的园丁,了解每一种“植物”的特性。气虚质的人,如同动力不足的引擎,核心症状是疲乏、气短、自汗,声音低怯。调理的关键在于“补气”,饮食上宜多食山药、黄芪、小米等补益脾胃的食物,运动上则以太极拳、八段锦等和缓运动为主,避免大汗淋漓耗伤元气。而阳虚质,则像是缺少阳光的房间,畏寒怕冷、四肢不温、喜热饮是其典型特征。调理需“温阳”,可适当食用生姜、羊肉、桂圆等温热食物,并着重于腰背部的保暖,艾灸关元、命门等穴位,为身体点燃“命门之火”。与之相对的阴虚质,则如同缺水的田野,常感手足心热、口干咽燥、皮肤干燥,易烦躁失眠。调理重在“滋阴”,应多食银耳、百合、梨等滋润之品,避免熬夜和辛辣燥热的食物,让身体的“阴液”得到补充。

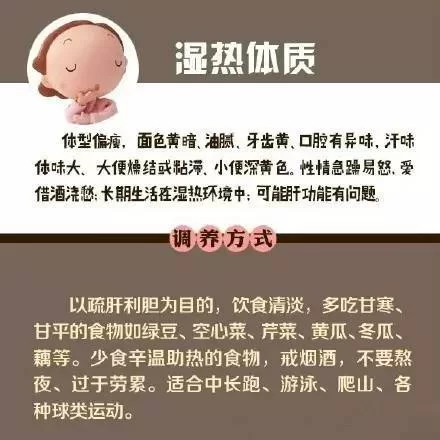

再观痰湿质与湿热质,二者皆有“湿”邪,但性质迥异。痰湿质是“寒湿”,形体多肥胖,腹部松软,感觉身体沉重,舌苔厚腻。调理需“健脾化痰、祛湿降浊”,饮食宜清淡,少食肥甘厚味,可常食赤小豆、薏苡仁等利水渗湿之品。而湿热质则是“热湿”,面部油光,易生痤疮,口苦口臭,大便黏滞不爽。调理要“清热利湿”,可食用绿豆、苦瓜、芹菜等清热食物,并保持心情舒畅,避免郁而化火。血瘀质的人,身体如同淤塞的河道,面色晦暗,易有瘀斑,痛经,舌质紫暗。调理重在“活血化瘀”,饮食上可适当食用山楂、玫瑰花、黑木耳,并多做有助于血液循环的运动,如散步、瑜伽。气郁质则像是被捆住的风车,情绪多抑郁,善太息,胸胁胀满。调理关键在于“疏肝解郁、理气畅中”,需多与人交流,培养兴趣爱好,通过旅行、听音乐等方式疏导情绪,可饮用玫瑰花茶、佛手茶以助肝气条达。

最后,特禀质是一种特殊体质,指先天禀赋不足者,易过敏。这类人群如同脆弱的“警报器”,对花粉、尘螨、食物等特定物质反应激烈。调理的根本在于“扶正固表”,增强机体免疫力,同时严格规避过敏原。而平和质,则是最理想的健康状态,体态适中,面色红润,精力充沛,是所有人调理追求的目标。需要强调的是,体质并非一成不变,它会随着季节、年龄、生活习惯及重大疾病而发生动态变化。许多人并非单一的体质,而是两种或多种体质的“兼夹”,例如气虚夹痰湿,阴虚夹湿热等,这使得调理更为复杂,也更需精准辨证。因此,体质辨识与调理是一个动态、持续的过程,需要我们长期观察、细心调整。

真正的中医调理,是一场向内探索的旅程。它教我们不再将身体视为一个需要被动修理的机器,而是将其看作一个充满智慧、需要用心对话的生命体。辨识体质,是学习阅读身体这本无字之书的第一步;而个性化的调理方案,则是我们写给身体的回应。当饮食不再是简单的果腹,而是滋养脏腑的良药;当运动不再是枯燥的任务,而是疏通气血的乐章;当情志不再是无端的波动,而是调和阴阳的契机,我们便踏上了通往身心和谐的道路。这份对自身体质的深刻洞察与悉心呵护,是中医赋予我们最宝贵的健康财富,它让我们在纷繁复杂的养生信息中,找到那条真正属于自己的、清晰而坚定的路。