习水搞副业有啥好门路?不耽误主业还能多赚钱不?

在习水,这座被美酒河滋养、群山环抱的小城,许多朋友和我一样,揣着一份对更好生活的向往,开始思考一个现实问题:除了朝九晚五的本职工作,我们还能做点什么来增加收入?这种想法并非源于不安,而是对家庭责任更深一层的担当,也是对个人价值边界的又一次探索。然而,“搞副业”三个字背后,藏着对时间精力的顾虑、对未知风险的担忧,以及一个最关键的灵魂拷问:究竟怎样的副业,才能真正做到不影响主业,还能稳稳地多赚钱?

答案的关键,不在于去寻找一份“第二份工作”,而在于换个维度审视我们自身所拥有的“资产”。这里的资产,绝非单指金钱,它包括你的专业技能、碎片化的业余时间、生长于斯的这片土地所赋予的独特资源,以及你在社交网络中沉淀下来的信任。成功的副业,往往是这些资产的巧妙整合与再利用。我们不妨将目光从“我能做什么”转向“我有什么”,这个视角的转变,是通往轻松副业的第一扇门。

对于习水的朋友而言,最唾手可得的独特资产,无疑就是这片土地孕育出的丰饶物产。从闻名遐迩的习酒,到香糯可口的苕汤圆,再到独具风味的豆腐皮、岩蜂蜜,这些不仅是本地人的味蕾记忆,更是走出习水、被外界青睐的“硬通货”。过去,销售这些特产似乎需要门面、需要渠道,门槛不低。但今天,数字经济的浪潮已经将这个门槛削平。利用抖音、快手这样的短视频平台,或者微信朋友圈、本地社群,你完全可以开创一个“习水土特产在线销售”的微型电商。这里的逻辑不是让你成为大老板,而是做一个“有故事的分享者”。你可以用手机记录下苕汤圆的制作过程,讲述王家阿姨手艺的传承;你可以直播探访岩蜜的采收地,展现大山深处的纯净。这种基于真实场景的内容,自带一种打动人心的力量。启动模式可以很“轻”,先从亲戚朋友和身边同事开始,建立一个小范围的“私域流量池”,用口碑和复利慢慢滚动。关键在于两点:一是保证品质,这是所有商业模式的基石;二是建立个人品牌,哪怕只是“靠谱的小张”或“懂吃的小李”,这份信任感就是你的核心竞争力。这种模式的优势在于,它能将你的生活与生意高度融合,采购、包装、发货大多可以利用晚间或周末完成,实现了工作时间的自由切换。

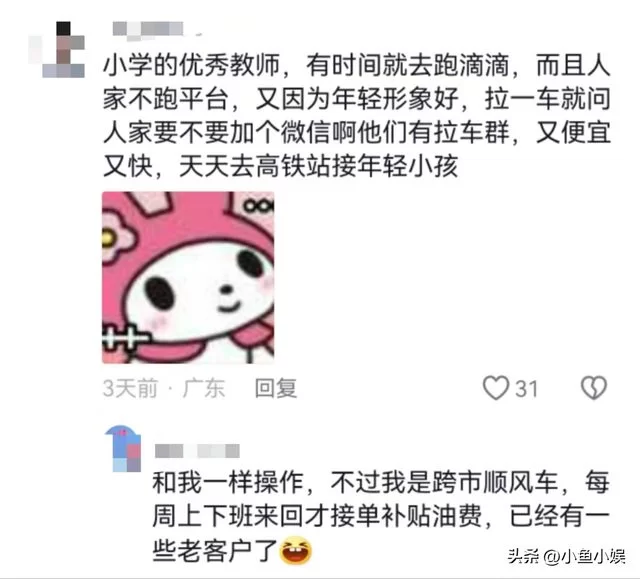

当然,并非每个人都对土特产生意感兴趣。对于在办公室里掌握了一身“武艺”的朋友,业余时间技能变现则是一条更为直接的路径。这里的技能,范围远超我们想象。你擅长写作,就可以在各类内容平台投稿,或者为本地企业提供公众号代运营服务;你精通PPT制作或数据分析,就可以在一些任务承接平台接单;你甚至只是普通话标准、有耐心,都可以尝试在线辅导中小学生的口语。核心思路是,将你在主业中锤炼出的能力,进行市场化“拆解”和“租赁”。很多人会觉得自己“没什么了不起的技能”,这是一种认知误区。任何一项你做得比大多数人好,并且能为他人创造价值的能力,都有变现的可能。起步阶段,切忌好高骛远,不要想着一夜暴富。先从小任务、低单价做起,目的是积累作品集和客户评价。当你的专业能力和服务口碑在圈子里建立起来后,订单和报价自然会水涨船高。这条路径的最大好处是,它几乎不需要额外的资金投入,唯一的成本就是你的脑力和时间,并且能够持续反哺你的主业,让你对专业技能的理解更加深刻。

无论是利用本地资源,还是变现个人技能,一个绕不开的前提都是——不影响主业。这不仅是老板的要求,更是对自己职业生涯的负责。一个精疲力竭、主业表现不佳的人,其副业也注定走不远。实现二者平衡,需要的是纪律和智慧。首先,要划定清晰的“时间防火墙”。比如,规定自己每天晚上9点到11点是副业时间,雷打不动,过了这个点就果断收手,保证充足睡眠。其次,要采用“最小可行性产品”的思路去启动副业,即用最低的成本、最简化的模式去测试市场,而不是一开始就投入全部身家,搞得自己心力交瘁。再者,要学会“断舍离”,放弃那些看似美好但与自己核心能力或资源不匹配的“机会”,专注于一两个方向深耕。最重要的是心态,要把副业看作是一场有趣的“人生实验”,而不是一场你死我活的“生存之战”。享受这个过程中学习新知、结识新朋友、开拓新眼界的乐趣,你会发现,赚钱只是副产品,个人成长才是主收益。

归根结底,在习水这片充满机遇的土地上,搞副业并非一场苦哈哈的冒险,而是一次重新发现自我、链接世界的旅程。它考验的不是我们有多少精力,而是我们有多大的智慧和格局去整合资源。无论是将家乡的味道打包送往远方,还是将脑海里的知识转化为价值,我们都在用自己的方式,为这个时代注入更多的可能性。这条路或许没有标准答案,但当你开始思考如何让自己的技能、时间和所处环境产生“化学反应”时,你已经找到了那个最适合自己的门路。