书店除了卖书,还能干啥副业?买不到的书有啥说法?

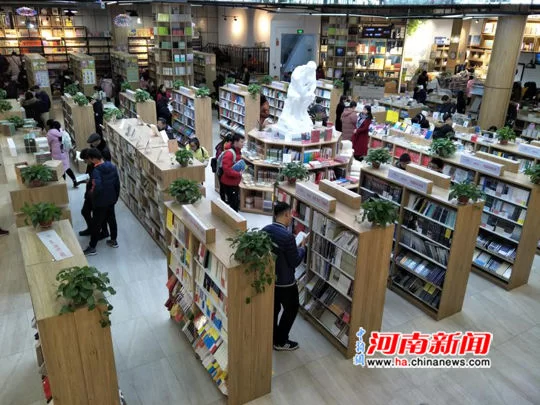

当“书店”这个词汇跳入脑海,多数人浮现的仍是排满书架的静谧空间与油墨香气。然而,在数字浪潮的冲刷下,仅仅作为书籍贩卖场所的传统模式正面临严峻挑战。生存,甚至发展,迫使实体书店必须重新审视自身的定位与价值。书店的核心资产,从来不只是那些码洋与SKU,而是其作为文化聚合体所能营造的场域和链接的人。因此,探讨书店的副业,本质上是在探讨书店多元化经营的未来图景,是实体书店转型的必由之路。

这并非简单地增加几个咖啡座或卖点文具,而是对书店身份的彻底重塑。成功的转型,是将书店从一个单纯的“商品零售终端”升级为“文化生活方式服务商”。其核心在于“体验”与“专属”。第一重境界,是空间的复合化利用,即我们常说的“书店+”模式。加咖啡馆是最基础的,它延长了顾客的停留时间,用味觉体验为阅读氛围增色。进阶的玩法可以是“书店+画廊”,定期举办小型艺术展,让视觉艺术与文字艺术交相辉映;“书店+花艺”,用植物的生机软化书卷的严肃;“书店+剧场”,举办剧本朗读、小型音乐会、脱口秀,让空间流动起来。这种模式的关键在于“+”号后面的业态必须与书文化产生化学反应,而非生硬拼凑。它考验的是经营者的审美能力与资源整合能力,最终目的是构建一个让人愿意在此消磨时光的“文化绿洲”。

第二重境界,是书店文创产品开发的深度掘进。许多书店的文创区,摆着的无非是外面随处可见的帆布袋、笔记本和书签,这充其量是“商品补充”,而非“价值创造”。真正的文创开发,应当根植于书店自身的独特性。比如,一家以文学为主打的书店,可以与插画师合作,推出经典名著人物的系列盲盒或手办;一家专注儿童绘本的店,可以开发配套的亲子手工材料包,甚至将店内最受欢迎的绘本故事改编成桌面游戏。更进一步,书店可以成为独立设计师的孵化平台,独家售卖或联名开发具有书店烙印的原创产品。*这些商品的背后,是书店的策展品味和文化主张,它们是流动的广告,是无声的品牌宣言。*当顾客买下一个印有书店Logo和独家设计的笔记本时,他购买的不仅是文具,更是一种身份认同和文化归属感。

而当我们将目光从“物”转向“服务”,便触及了书店副业的更高层次,也为“买不到的书”这个问题提供了答案。所谓“买不到”,通常指向三类:绝版书、海外版/小众书、以及根本不存在于市场上的“个性化书籍”。这恰恰是书店彰显专业价值、建立深度客户关系的绝佳领域。针对绝版书,书店可以建立专业的“寻书”服务。这背后考验的是书店在出版行业的资源网络和信息搜集能力。经营者需要熟悉各大古旧书网站、出版社库存、甚至私人藏书圈,为顾客提供可靠的绝版书购买渠道。这项服务可以收取一定的服务费,它将书店从一个被动等待的卖家,转变为一个主动出击的“知识猎手”。对于追求特定版本的资深读者而言,这种专业服务无可替代。

对于海外版与小众书籍,书店则可以扮演“文化买手”的角色。与其大而全,不如小而美。一家书店可以专注于某个特定领域,如日本的设计类画册、东欧的诗歌集、或是某个冷门学科的学术专著。通过与国外小型出版社、独立书店建立直接联系,进行小批量按需订购。这不仅解决了读者的需求,更塑造了书店独一无二的选书品味。当一个书店成为某个细分领域的权威入口时,它便拥有了不可撼动的市场地位。读者来这里,买的不仅是一本书,更是一份经过专业筛选的信任。

最具颠覆性的,莫过于个性化书籍定制服务。这听起来似乎离经叛道,但却是将书店的文化服务功能发挥到极致的体现。想象一下:一个家庭想将祖辈的回忆录、老照片和书信整理成一本设计精美的私家书,限量印刷送给亲友;一对新人希望将他们的爱情故事、情书和旅行见闻做成一本独一无二的婚礼纪念册;一家企业需要将自身的发展历程、企业文化故事编纂成一本有质感的内部读物或客户礼品。这些需求,传统出版社无法满足,而书店凭借其内容策划、设计对接、印刷落地的资源整合能力,完全可以胜任。书店在此刻,化身为一个小型的“文化项目工作室”,它提供的不再是标准化的商品,而是承载着情感与记忆的“文化解决方案”。这种服务的附加值极高,且能建立起极强的客户粘性。

从售卖现成的书籍,到提供寻找稀缺书籍的渠道,再到创造独一无二的书籍,这条路径清晰地展示了书店价值的升华。它不再是知识的简单搬运工,而是思想的策源地、情感的连接器、记忆的铸造所。实体书店转型的成功,不在于放弃书籍,而在于超越书籍。当一家书店能够通过多元化的经营模式,为社区提供精神滋养,为个体提供情感慰藉,为特定需求提供专业解决方案时,它就真正拥有了抵御市场风浪的底气。它卖的是一种可能性,一种与文字、与思想、与同好不期而遇的可能性。