书法系大学生兼职,工资算工资薪金还是劳务报酬?

对于许多书法系的大学生而言,将笔墨才情转化为一份稳定的兼职收入,既是勤工俭学的实践,也是艺术价值的初探。然而,当第一笔报酬到手时,一个现实问题便浮出水面:这笔钱,在税务上究竟算作“工资薪金”还是“劳务报酬”?这并非一个简单的文字游戏,其背后关联着不同的法律关系、计税方法乃至个人权益的保障。准确界定二者,是每一位步入社会、用技艺换取报酬的学子必须掌握的“第一课”。

要厘清这个问题,我们必须回归到二者最本质的区别——法律关系的性质。工资薪金所得,其核心在于存在一种“雇佣与被雇佣”的关系。在这种关系中,个人作为雇员,受用人单位的管理、指挥和监督,从事单位安排的工作,遵守单位的规章制度,双方具有较强的人身依附性和从属性。想象一下,如果你在一家书法培训机构担任兼职助教,需要按照机构固定的课表上下班,使用统一的教学材料,接受主管的日常考勤和教学评估,那么你与该机构之间建立的,就是典型的雇佣关系。你的收入,理应归入“工资薪金”范畴。

与此相对,劳务报酬所得则建立在一种“平等主体之间的服务合同关系”之上。在这种关系中,提供劳务的一方是独立的,他利用自己的专业技能、知识或设备,为另一方完成某项具体的工作或服务,双方地位平等,不存在管理与被管理的关系。你更像一个独立的“服务供应商”。例如,一位家长私下邀请你为孩子进行一对一的书法家教。你们约定好每周上课时间、课时费以及教学目标,你可以自主安排教学内容和进度,家长主要关心的是最终的教学效果。在这种模式下,你并非家长的“员工”,而是提供个性化教育服务的独立个体。同样,如果你受某企业委托,为其年会现场创作一幅书法作品,或为某品牌设计Logo中的书法字体,这种一次性的、项目制的合作,也属于典型的劳务关系,其报酬自然属于“劳务报酬”。

区分了法律关系,我们再来看二者在税务处理上的巨大差异,这也是大家最为关心的部分。根据中国现行个人所得税法,工资薪金所得属于综合所得的一部分,适用七级超额累进税率(3%至45%)。其计税方式是按月或按次预扣预缴,次年3月1日至6月30日进行汇算清缴,多退少补。对于大学生兼职而言,由于通常收入不高,在扣除每年6万元的基本减除费用以及可能存在的专项附加扣除(如继续教育)后,大部分情况下全年综合所得可能无需缴税,或者预缴的税款可以在汇算清缴时全额退还。关键在于,它被纳入了年度总收入的大盘子进行统筹计算。

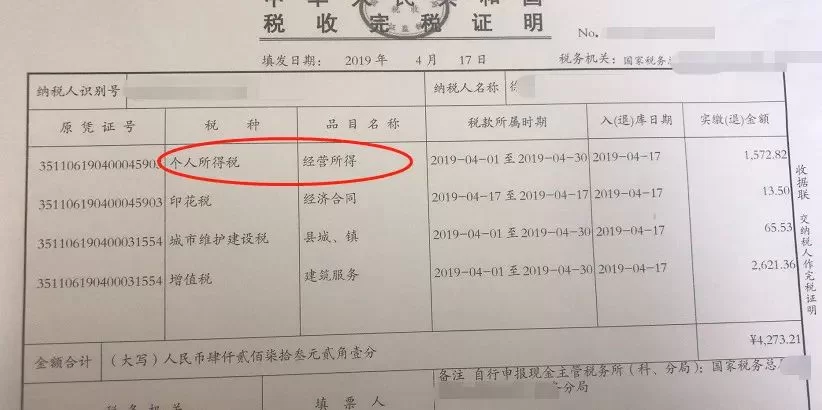

而劳务报酬的计税规则则有所不同。它在取得收入时,由支付方(即雇主或客户)代扣代缴个人所得税。其预扣预缴方法相对复杂:每次收入不超过4000元的,减除费用800元;超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。然后适用20%、30%、40%的三级超额累进预扣率。举个例子,你完成一次书法家教,获得报酬2000元,那么应预扣的个税为(2000-800)×20% = 240元。如果是一次性创作获得5000元报酬,则应预扣个税为5000×(1-20%)×20% = 800元。需要注意的是,在次年的年度汇算清缴时,劳务报酬所得也会并入综合所得,与工资薪金等合并计算总税款,已预缴的税款可以抵扣。但由于其预扣率可能高于最终适用的综合所得税率,所以同样存在退税的可能性。

那么,作为书法系大学生,面对兼职,应该如何操作才能做到合法合规呢?首先,签订一份权责清晰的协议或合同至关重要。无论对方是机构还是个人,一份简单的书面约定,明确工作内容、报酬标准、支付方式以及税务承担方,是保护自身权益的第一道防线。这不仅能避免日后的经济纠纷,也能为税务性质的判定提供依据。其次,要主动了解并配合支付方的扣缴义务。正规的机构或企业在支付报酬时,会依法履行代扣代缴职责,并向你提供完税凭证。如果对方未代扣代缴,你有义务在次年汇算清缴时自行申报,否则将面临税务风险,并可能影响个人纳税信用。如今,通过“个人所得税”APP进行申报和查询已十分便捷,大学生应学会使用这一工具,管理好自己的“税务名片”。

从更宏观的视角看,理解工资薪金与劳务报酬的区别,其意义远不止于计算税款。它是一种现代商业社会规则的启蒙,是大学生从“象牙塔”走向“竞技场”的必经之路。书法艺术讲究“法度”,一笔一划皆有规矩;社会经济活动同样讲究“法度”,每一次交易、每一份收入都应置于法律框架之下。当你能够清晰地判断自己所处的法律关系,主动承担起纳税人的责任时,你不仅是在遵守国家法律法规,更是在培养一种严谨、诚信的职业素养。这种素养,无论你未来是成为职业书法家、艺术教育工作者,还是进入其他任何行业,都将是你立足社会的宝贵财富。

因此,当墨迹在宣纸上晕开,凝结的不仅是艺术的匠心,也蕴含着一份现代公民的责任。厘清工资薪金与劳务报酬的界限,对书法学子而言,是在为未来的艺术之路铺就一块坚实的基石——这块基石上,既镌刻着“法度”的严谨,也闪耀着“风骨”的光芒。这或许是他们在课堂之外,修习的关于社会与自我的第一堂“大字课”。